自治体法務ネットワーク主任講師(北九州市職員) 森幸二

はじめに

条例は議会の議決によって定められます(地方自治法(以下「自治法」という)96条1項1号)。これは、「長が条例を制定しようとする際には、議会の議決という手続が必要である」という意味ではありません。「条例を制定する権限は議会にある」ことを指しています。議会は、条例という「まちづくり契約」の制定を通して、それぞれの自治体においてあるべき社会を形成する役割と権限を持っているのです。 本稿では、議会(議員)による条例創りについて、北九州市議会の実績を例にポイントを絞って、解説します。

なお、本稿は私見であることをお断りしておきます。

1 条例を創る前に

(1)条例の「重さ」と「深さ」 条例は、契約(当事者である住民の合意)もなく、住民の権利や義務(特に義務)を決定できる自治体で唯一のルールです。また、具体的な住民の権利や義務を含まない条例であっても、自治体の政策や事務事業は、条例に従って、あるいは、違反しないように実施されなければなりません。

表1 自治体のルール(委員会条例や議会規則などの機関内部のものは除く)

表1 自治体のルール(委員会条例や議会規則などの機関内部のものは除く)

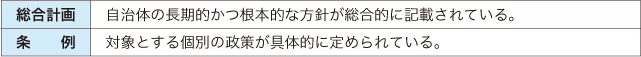

ここで、条例の効力や効果を確認するために、自治体の中でも最も重要な計画である総合計画(基本計画)と条例とを比較してみましょう。

一見、条例よりも総合計画の方が上位にあり、重要であるように見えるかもしれません。しかし、総合計画は、「記載」しているだけです。総合計画にたがえる行為を自治体が行ったという理由で住民が裁判に訴えても、基本的には、相手にされません。計画は、あくまで「予定」であり、「青写真」なのです。法的な、つまり、住民の権利や義務(住民生活)を確定できる存在ではありません。

一方、条例は「定める」ものです。その内容は実現が保証されています。条例で住民の義務として規定された事項が守られない場合、自治体は住民に強制できます。一方で、条例で規定された権利が実現されない場合、住民は自治体を「訴えてやる!」こともできるのです。計画と条例とでは「重さ」や「深さ」が違うのです。

もうひとつ、計画と条例との大きな違いがあります。計画には具体的な住民は見えません。総論的にまちづくりをどのように進めていくのかが記載されているだけです。条例は、一人ひとりの住民の生活に直接影響する内容を持っています(持つことができます)。計画は「まち」に、条例は「ひと」にコミットするのです。

(2)条例はまちづくりの「契約」

条例は住民の権利や義務を定めることができます。実際に多くの自治体で規定されている条例上の義務を例示してみましょう。

・この自治体(又は自治体の区域)では、勝手に建物を建ててはいけない。

・この自治体(又は自治体の区域)では、この色の建物しか建ててはいけない。

・この自治体(又は自治体の区域)では、太陽光パネルを設置してはいけない。

・この自治体(又は自治体の区域)では、外から見えるように作業してはいけない。

・この自治体(又は自治体の区域)では、たばこを吸ってはいけない。

・この自治体(又は自治体の区域)では、動物に餌を与えてはいけない。

「自治体に金銭(税)を納めなければならない」という条例もありますよね。

「権利」とは社会において絶対に実現できるものを、「義務」とは絶対にしなければならないことを指します。権利や義務という概念(実際には見えません)を用いることに難しさがあるのならば、要するに「権利義務=住民生活」であると理解してもかまいません。

住民生活に関することは、住民一人ひとりが、納得・了解した上で、契約(約束)によって決められるのが原則です。しかし、契約だけに頼っていたのでは、具体的・個人的な見返りのない「税を納める」などという契約には、どの住民も同意しないでしょう。一方で、まちづくりの原資である税は、確実に住民から集めなければなりません。

そこで、住民の代表である議会で「まちづくりの契約」である条例を創って、「契約の代わりに」住民生活に関する事項を決定するのです。条例とは、「契約(住民一人ひとりの合意)もないのに住民生活を決定できる自治体で唯一の仕組み」なのです。