2 石巻市復興財政と復興交付金事業

(1)石巻市の被災状況と市町村合併による影響

石巻市は、2005年4月1日に石巻市、河北町、雄勝町、河南町、桃生町、北上町、牡鹿町(1市6町)が広域的に合併した人口約14万7,000人(2016年12月現在)の自治体である。大震災では死者・行方不明者は合わせて約4,000人にも達し、住民の約8割、61集落が被災した。住宅の被害では、全壊約2万棟、大規模半壊、半壊、一部損壊などを含めると5万棟に上る。被災前の全家屋数が7万4,000棟であることから、8割近い住宅が被災したことがうかがえる。特に旧牡鹿町や旧雄勝町は半島部にあるが、こうした半島部の地域では中心市街地を含めて9割以上の住民が被災した。

2016年10月末現在でも、応急仮設住宅に約3,000世帯(約6,000人)が入居しており、みなし仮設住宅合わせて約5,200世帯(約1.1万人)が入居している。石巻市でのヒアリング調査によれば、仮設住宅入居者の基準は、「全壊」を優先したとされる。応急仮設住宅の入居基準は自治体ごとで異なっており、「全壊」や「大規模半壊」に限定し、「半壊」や「一部損壊」を対象外にしている地域もある一方で、「半壊」まで広く認めている地域もある(9)。災害公営住宅の入居者の基準は、①「全壊」、②「大規模半壊」か「半壊」で解体済み、③復興事業による強制移転者が基準とされている。石巻市の計画では、約4,500世帯が公営住宅の対象、約2,000世帯が集団移転の対象となっているのだが、ヒアリング調査では、仮設住宅入居者のうち約3割が移転先未定ということだった(10)。2016年5月現在では仮設住宅入居者のうち約1,100世帯が未定という状況である。震災時に民間賃貸住宅に入居していた被災者が、入居時の住宅が解体されていないために災害公営住宅入居資格から外されるという問題も生じている。その大半が低所得者である。

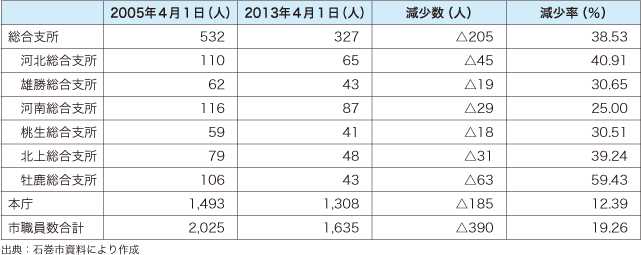

ところで、石巻市の復旧・復興が遅れた最大の要因は、広域にわたる市町村合併にある。市町村合併に伴う行政のスリム化によって、人的資源不足が生じたのである。表1は、石巻市における職員数の変化を示したものである。これを見ると、2005年4月1日に合併した当初の職員総数は約2,000人であり、そのうち総合支所は532人であった。総合支所全体では、2005年から2013年現在までに205人減少して、327人となっている。減少率は4割近い。総合支所ごとの内訳では、河北総合支所(旧河北町)で110人から65人、雄勝総合支所(旧雄勝町)で62人から43人、河南総合支所(旧河南町)で116人から87人、桃生総合支所(旧桃生町)で59人から41人、北上総合支所(旧北上町)で79人から48人、牡鹿総合支所(旧牡鹿町)で106人から43人となっており、減少率が6割減と最も高いのが、最南端の半島部に位置する牡鹿地域である。

これに対して、本庁は1,493人から1,308人と1割強減少にとどまり、市職員全体では2,025人から1,635人にまで2割近く減少している。面積の広さから見て、編入合併となった地域での職員数の激減は、大震災直後の対応にも大きな影響を及ぼし、被害状況すら正確につかめない事態を生み出したのである。市町村合併によって大幅に職員がリストラされ、それがマンパワー不足となって、震災初期の対応から復旧・復興に至る過程で多くの課題が生み出されることとなった。