6 議会改革の経験と議会による政策立法

本章では、前章で作成した「パネルデータ」(2008年~2015年)を用いて、どのような議会活動の“経験の蓄積”が議会としての「政策出力」に結び付くのかを分析する。取り上げる議会活動は第2章から繰り返し焦点としてきた①「市民との対話の場」の累計実施回数、②本会議または委員会で首長提出議案の審査を行う際の「議員間討議」が当該1年間で実施された年度の累計数(17)、③全議案に対する「議員賛否」の公開が当該1年間で実施された年度の累計数、そして、④「議会基本条例」の運用経験年数である。

一方、議会の「政策出力」では、第5章で見た⑤個別政策領域における「議員提案条例」の累計可決数に加え、個別政策領域における⑥首長側提出議案(直接請求を除く)に対する「議会修正案」の累計可決数を取り上げる。その理由は、議会(議員)側が政策立案・合意形成コストを負担して修正案を作成し、なおかつ可決に至ることは、議会による地方自治体の政策決定として大きな意味を持つからである。

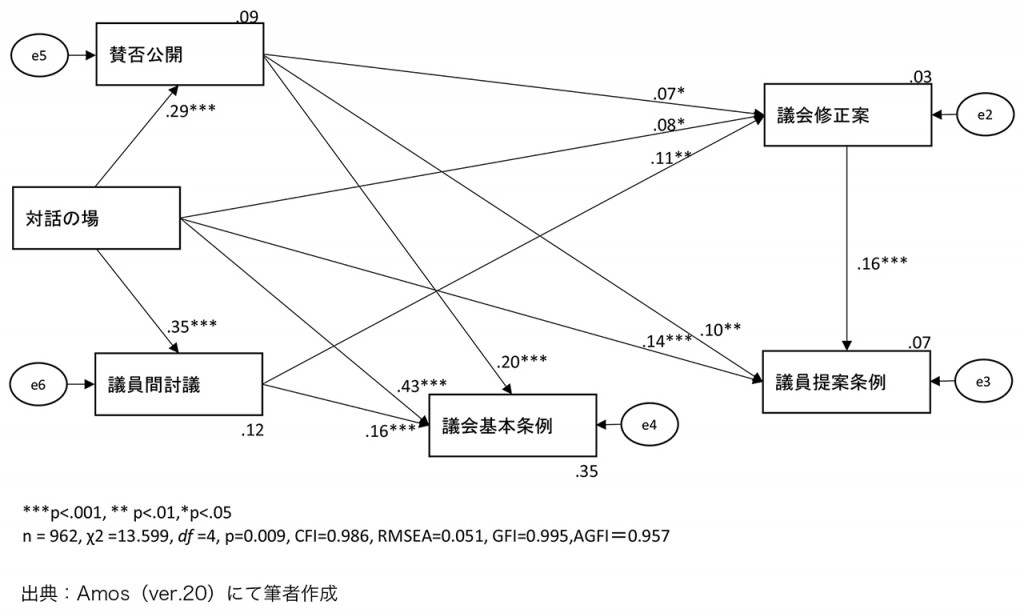

以上で整理した6個の変数に対して、測定単位の差異を調整(標準化)した上でパス解析を試みた結果は図4にまとめられる。決定係数の大きさからモデルの説明力には一定の留保が必要ではあるが、議会の「政策出力」は、(ア)「市民との対話の場」の経験数の大きさが「議員提案条例」可決数へ直接作用する、(イ)「市民との対話の場」の経験数の大きさは「議会修正案」可決経験数を経由して間接的に「議員提案条例」可決数へ作用する、(ウ)「市民との対話の場」の経験数が、「議員間討議」と「賛否公開」を経由し、そこから次の段階である「議会修正案」に作用を及ぼし、それが最終的に「議員提案条例」に作用する、という複線的・多段階の構造になっていることが示された。

当初の想定では①~④の議会活動がそれぞれに⑤⑥の「政策出力」に直接作用を与える、というものであった。しかし、5%水準で有意なパスを探索した結果、「議会基本条例」から「政策出力」の2変数への効果は確認できなかった。これは第5章で示された内容を裏打ちする結果といえよう。