4 議会基本条例を持つ議会と持たない議会との比較

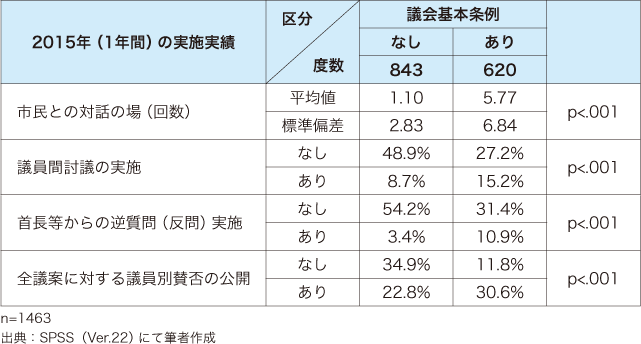

本章では「全国調査」から2015年の活動を対象とする2016調査より、議会基本条例と議会活動との関係を分析する。用いる方法は、第3章で取り上げた議会活動の各項目に対するクロス集計と統計的検定(11)である。議会活動のカテゴリごとの平均値や割合の差が、議会基本条例の有無との間に統計的に有意であれば、それは議会基本条例の制定が議会活動へインパクトを持つことを示す。分析結果は表3に要約される。

まず、議会・委員会主催での住民・各種団体との意見交換会・懇談会、議会報告会などの「市民との対話の場」について、2015年1年間での1議会当たりの平均実施回数を見ると、議会基本条例「あり」議会は5.77回、「なし」議会では1.10回であり、統計的に有意な差が確認された(12)。

次に、「議員間討議」や首長等からの「反問(逆質問)」の実施の有無で見る議会討議の領域、及び、全議案に対する「議員別賛否公開」の実施で見る公開性の領域では、いずれも議会基本条例が制定されている議会においての方が、より積極的に取組が実施されており、それらは統計的に有意な差であった。

これら4つの項目においては、いずれも、議会基本条例を持つ議会と持たない議会とでは議会活動に有意な差があることが観測された。議会基本条例に対しては“アクセサリー条例”あるいは“つくってあるだけ”という批判があるが、2016調査に回答している1,463議会を同一時点として比較してみれば、議会基本条例を制定している議会がより積極的に活動しているといえるのである。

5 議会基本条例制定前後に生じる変化

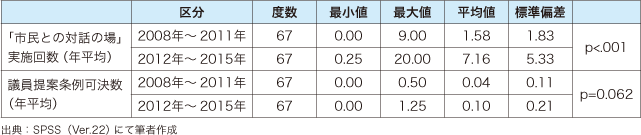

本章では、同一の対象に対して同じ質問を複数年にわたって行う「パネルデータ」により、議会基本条例の制定前後でどのような変化が生じるのかを分析する。分析の対象は「全国調査」(2008年~2015年)のすべての年次の調査に回答している926議会である(13)。

その中から、2008年から2015年の折り返し地点に当たる2011年に議会基本条例を制定した67議会に注目する。前半(2008年~2011年)と後半(2012年~2015年)で活動に統計的に有意な差があれば、それは議会基本条例の制定がインパクトを与えていたといえるからである。

次に、焦点を当てる活動は、この期間になされた「市民との対話の場」の実施回数と、議会・議員自身の活動を規定するもの(政務活動費金額など)ではない、福祉や産業振興等の個別政策領域における議員提案条例(14)の可決数である。年平均値の比較から変化を析出する。

分析の結果は表4に要約される。「市民との対話の場」の年平均実施回数は、前半での1.58回から後半での7.16回へと拡大しており、統計的にも有意な差が確認された(15)。一方、議員提案条例の年平均可決数は、前半では0.04件、後半では0.10件であり、5%水準で有意な差は確認されなかった(16)。

結果として、議会基本条例制定前後をある一定の年限で区切り比較すると、「市民との対話の場」実施回数には統計的に有意な差が生じているのに対して、議員提案条例可決数では有意な差は生じていなかった。これは2011年に議会基本条例を制定した議会に限った知見であるが、“議会基本条例を定めた”からといって、議会の「政策出力」としての「議員立法」が拡大するわけではない、ということを示唆するものである。