3 議会改革の進展――市町村議会における概況

本章では「全国調査」回答内容から、市町村議会(政令市・特別区を除く)の活動状況の変化を見る。焦点は前章で取り上げた改革の基本的な項目(市民参加、議会討議、情報公開)の「当該1年間での実施の有無」である。

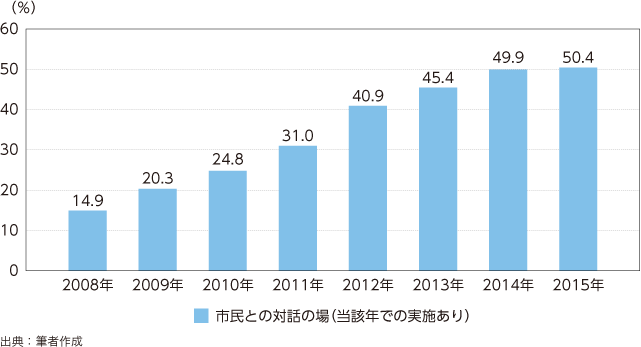

第1に議会への市民参加では、議会・委員会主催での住民・各種団体との「意見交換会」や「議会報告会」などの「市民との対話の場」が当該1年間で設けられた(実施回数が1回以上の)議会の割合(8)は、2008年(14.9%)から2015年(50.4%)へと3倍以上に拡大している(図1)。

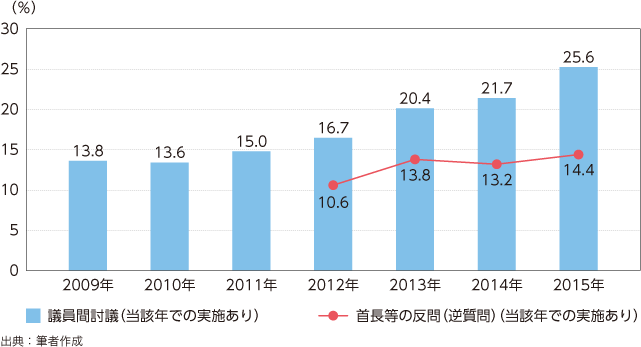

第2に議会における討議では、首長側提出議案審査において何らかの形で「議員間の討議(自由討議)」が実施されたことがある議会(9)は、2015年の1年間では25.6%であった。2009年の状況(13.8%)からは約2倍の水準への拡大である。また、首長等(執行機関側)からの反問(逆質問)が行われた議会の割合では、2015年は14.4%であった。この数値は2012年の実績(10.6%)からは拡大しているが、2013年以降に限ってみるとほとんど変化が観察されない(図2)。

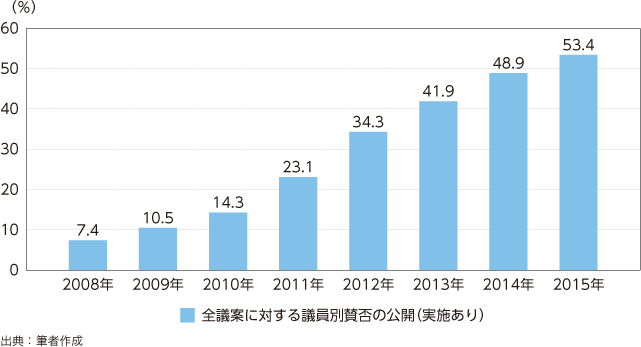

そして、最後に議会の情報公開では、起立または挙手などによる表決を行ったすべての議案に対して議会報や議会ホームページで議員個人の賛否を公開(10)している議会は、2008年(7.4%)から2015年(53.4%)へと拡大している。この変化の割合は本章で取り上げた項目の中で最も大きく、一番急速に進んだ取組といえる(図3)。

概括すれば、「市民との対話の場」づくりと公開性は大きく向上した。一方、議会の意思形成プロセスでの「討議性」も向上はしているが、その水準は他の二領域には及んでいない。対象とする次元が異なるため、単純に比較することはできないが、議会基本条例での“規定ぶり”を念頭に置くと、ほぼ100%の条例でうたわれている「討議する議会」という理想像と実態との間にはまだ距離があるといえることがうかがえる結果となっている。