(2)条例内容の合理性

条例内容に合理性があるとは、条例の目的を達成するために条例で定めた手法が妥当なものであるということである。大阪市条例は施行から2年が、京都市条例は1年半近くが経過していることから、その手法がうまく機能しているかを検証することによって、その合理性を評価することができる。

ア 条例の執行状況

(ⅰ) 京都市の場合

京都市は、条例施行後半年が経過した2015年6月2日の時点で、それまでの間に把握したごみ屋敷108件についての条例の執行状況を公表している。それによると、108件のうち、ごみ屋敷であると判定されたものは90件、そのうち、助言等を含めた本人支援によりごみの片付けにつながったものが44件、引き続き要支援者への寄添い支援を図りながら信頼関係の構築に取り組んでいるものが46件である。

この44件が条例の効果であるとされ、そのうち、本人が自主的に片付けを行ったものが32件、条例上の「本人支援」として行政が関係機関等の協力によって片付けを行ったものが12件となっている。12件については、すべて本人が有料のごみ袋を用意したということである。本人の多くから「きれいなところで生活ができることがこんなに気持ちのよいものだったのか」といった感謝の言葉が発せられたという。

なお、44件については、条例上の立入検査等の権限を行使しているし、自治組織の協力を得る必要があったものについては、調査結果の情報提供も必要な範囲で行ったとのことである。

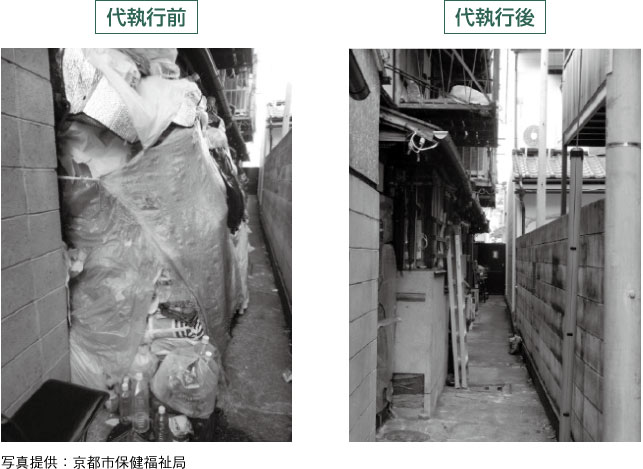

(ⅱ) 京都市は行政代執行を実施

京都市では、行き止まりの狭い私道にごみが高く堆積し、奥にある住家への通行の支障が生じている事案が、2009年から問題になっていた。しかも、この事案では、奥の住家に車いすを利用しなければならない人がいて大変な支障となっており、災害時における緊急避難経路の確保という点で生命に関わる問題であるとされていた。議会の条例案審議でも、このようなケースを想定して行政代執行まで行う必要のあることが述べられていた。

この事案では、条例施行後も、原因者本人への支援を基本とする条例の趣旨にのっとって、訪問・指導を続けてきた。通算すれば126回訪問し61回接触することができたことになるが、結局、指導は聞き入れられなかった。そこで、私道上に堆積している物と老朽化した2階のベランダに堆積し崩落するおそれのある物を撤去するべく、2015年7月21日の勧告に始まり、弁明の機会の付与の通知→学識経験者からの意見聴取→命令→戒告→学識経験者からの意見聴取の手続を経て、同年11月13日に行政代執行に踏み切った。

この代執行は、市保健福祉局職員が直接撤去作業を行ったもので、1万円分相当のごみ袋は本人が用意したため、代執行費用を本人に請求することはなかったということである。

(ⅲ) 大阪市の場合

大阪市では、条例施行後も、各区役所がごみ屋敷状態の解消のために取り組んでいるが、条例上の勧告・命令・行政代執行についても、経済的支援についても、行われたことはない。調査や指導については、行いやすくなったということのようであるが、任意の手法であるため、条例上のものとして行われているのか定かでない。

大阪市の場合は、条例の執行状況について公表されたものはない。条例の所管について議会で質疑がなされたところではあるが、24の区役所と環境局と福祉局に分散されているため、とりまとめが困難であることが原因ではないかと推測される。