5 災害対策基本法に規定される行政と住民の関係の弊害

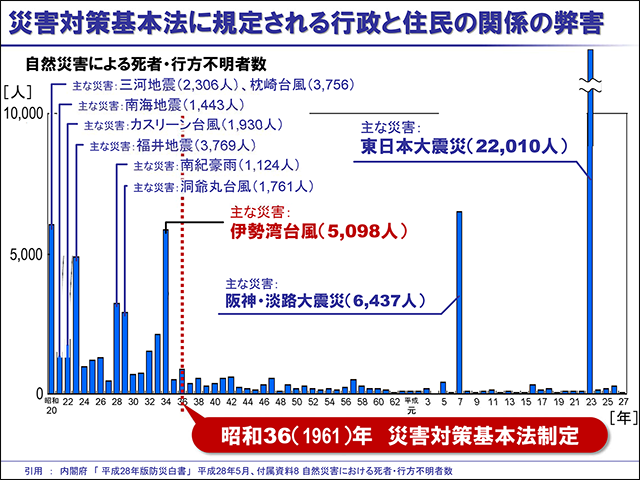

わが国の災害をめぐる行政と住民の関係のありようは、災害対策基本法に基本構造が規定され、その長い運用の歴史の中で強固に形づくられてきた。昭和34年の伊勢湾台風を契機に制定された災害対策基本法(昭和36年)は、住民を守る責務は行政にある(同法3〜5条)と規定し、防災は行政主導で行う基本構造をつくり上げた。当時のわが国は災害大国でありながら圧倒的な防災インフラ不足の状況にあり、毎年数千人規模の犠牲者が生じ、おおよそ先進国の体をなしていなかった。その状況下にあって防災インフラを整えて先進国にそぐう安全を確保する必然があり、それがゆえに災害対策基本法に行政主導の防災が規定されたことは、いわば当然の成り行きだったといえよう。

災害対策基本法制定後、わが国は幸いにも高度経済成長期を迎え、財政的にはインフラ整備を成し遂げる条件が整っていた。そして防災インフラ整備の進展とともに、わが国の災害犠牲者は急激な減少を成し遂げ、阪神・淡路大震災や東日本大震災を除けば、おおむね100人規模にまで被害軽減を達成した。そこにおいて行政主導の防災は批判されるには値しない。しかし、人口1億人のうち定常的には災害犠牲者が100人規模にまで減少した現状にあっても、行政主導の防災を維持することには弊害が生じ始めている。

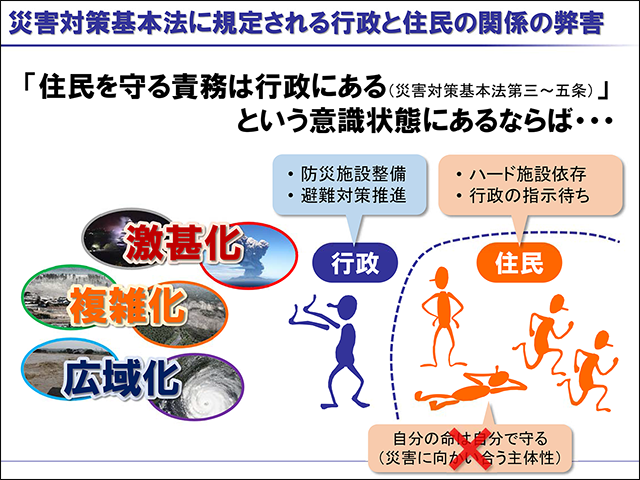

何より長年にわたって行政主導の防災を維持してきたことが、住民の災害に対して向かい合う主体性、すなわち「自分の命は自分で守る」という当たり前の意識を失わせたことの弊害は大きい。避難勧告が発令されなければ避難しない住民、避難所にあっては行政からのサービスに全てを委ねるお客様状態にある住民。この関係がもたらす弊害は、被災時の社会混乱の増幅につながっているばかりではなく、特に東日本大震災などの大規模災害時には、住民の主体的な対応行動の欠落が、被害の拡大に大きく作用する状況にすらなっている。

防災は行政の責任であるという意識が住民にも行政にも深く浸透した意識となっており、住民はいわば災害過保護の状態になっている。それゆえに災害発生時において住民には、被災の怒りを行政に向けようとする基本的態度が生じることになるし、マスコミは短絡的に行政批判を繰り返す。一方行政は、そこに生じた被災に対して責任を負わなければならないという意識に陥り、災害が発生すると住民からの批判におびえ、行政対応に不備がなかったことへの理論武装を模索する構造になる。

不備を探し批判しようとする者と批判されまいと弁明を模索する者という関係構造に、良好な関係は築けないし、ともに協力し合って対処しようとする前向きな関係は生じない。災害には行政が向かい合い、住民はその庇護(ひご)の下にいるという災害対策基本法の構造は、災害対応においても、被害軽減においても、行政と住民のコミュニケーション・エラーを拡大する方向に作用しており、早急な見直しが必要となっている。