11 最後の大ジャンプ

その後、自殺対策議連が中心になって「決議」を踏まえた自殺対策基本法の改正案をつくり、それについて自殺対策関係団体にヒアリングを行い、関係府省に意見照会を行った後、2週間のパブリックコメントも行って、そうして丁寧に手続を踏んだ上で、昨年末に改正案を決定。先の国会に提出することになった。

結果は、参議院も衆議院も反対0で可決。国会の総意として本年3月22日に改正自殺対策基本法が成立した。緻密に計算された戦略の下、自殺対策の関係者が一致結束して、全力でホップとステップを行ったことで、自殺対策改革という大ジャンプを果たすことができたのである。予算案や政府提出法案よりも早く、このように議員立法が成立することは極めてまれなことである。

12 「自殺対策計画」策定の流れ

最後に、法改正を受けた今後の流れについて、とりわけ自殺対策計画の策定に向けた流れについても触れておきたい。

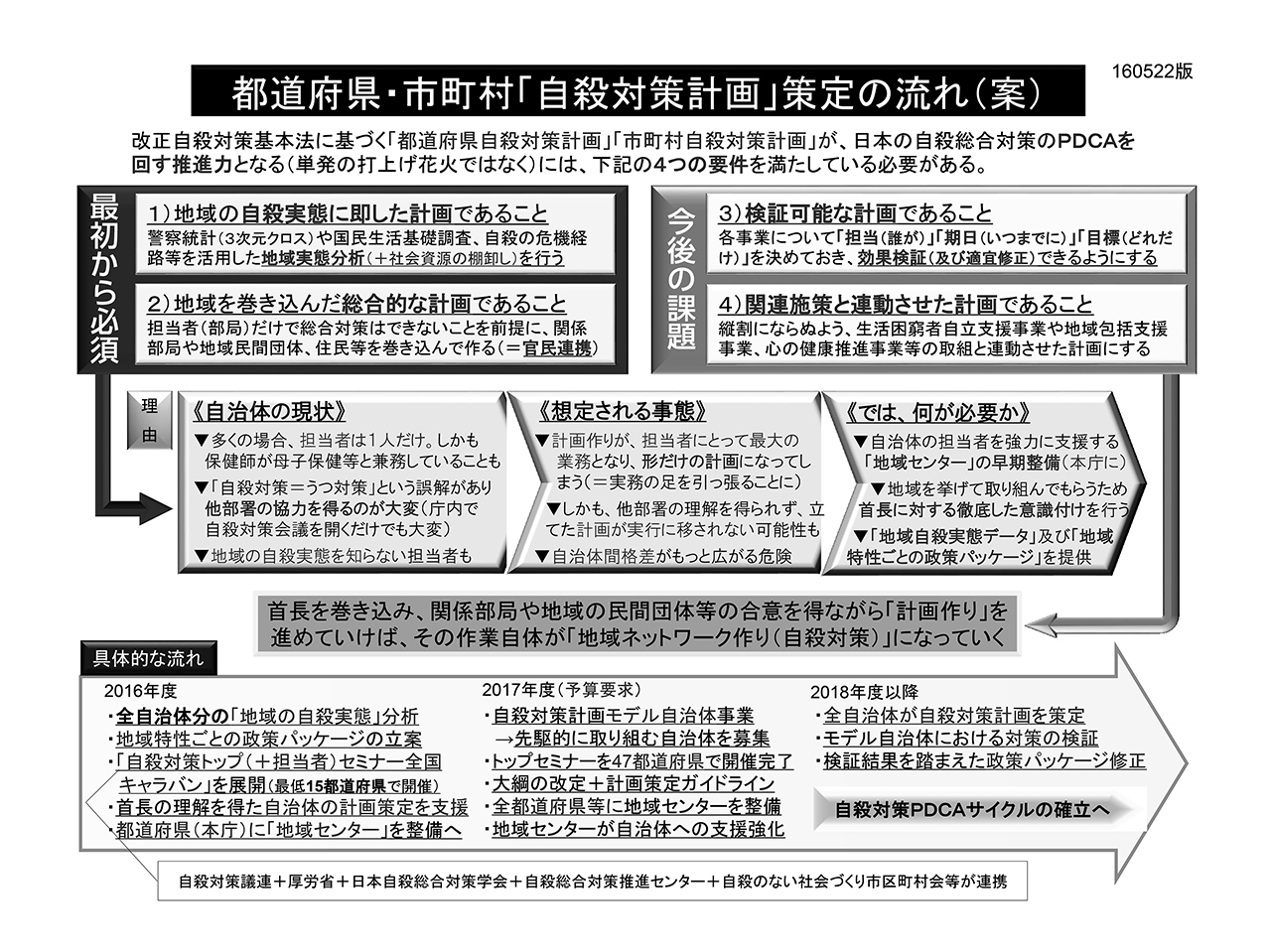

図表5は、「自殺対策を推進する議員の会」のコアメンバーや厚労省の自殺対策推進室との協議に使っている資料である。私がつくったたたき台に、議員や厚労省の意見を反映させたものになっている。

自殺対策計画の中身がどういったものであるべきか、それは今後、厚労省がガイドラインをつくって示すことになっているが、私は大きく4つあると考えている。「地域の自殺実態に即した計画であること」と「地域を巻き込んだ総合的な計画であること」、「検証可能な計画であること」と「関連施策と連動させた計画であること」の、4つである。

ただ、これら4つの要件を満たした計画を策定するためには、先ほどから繰り返し指摘しているとおり、政府による地方公共団体への支援が欠かせない。計画づくりの根拠となる地域自殺統計の提供・分析や、自殺対策計画を策定する上で参考になる事例についての情報提供などの支援を通じて、現場の自殺対策担当者を孤立させないようにしなければならない。

また同じ意味で、地方公共団体の首長にも自殺対策計画策定の必要性と意義を理解してもらい、庁内の関係部局や外部の関係機関との連携や調整を牽引してもらう必要がある。いくら地域センターの支援があっても、首長の後ろ盾がない中で担当者だけが孤軍奮闘したのでは実効性ある計画をつくることは非常に困難だからだ。

そこで私たちは、「自殺対策トップセミナー全国キャラバン」を展開したいと考えている。これは都道府県ごとに、当該都道府県の市区町村長に集まってもらい研修を受けてもらうもので、できれば今年度と来年度で全47都道府県を回り切りたいとも考えている。そうして全国の首長に自殺対策の重要性を理解してもらった上で、それぞれの地方公共団体に自殺対策計画をつくってもらう「不可逆的な流れ」をつくるのが狙いだ。

誰も自殺に追い込まれることのない社会を実現するため、対策の主戦場は国レベルから地方公共団体レベルに移っている。全国の地方公共団体の力量が問われる時代に突入していると言い換えてもいい。