5 地域自殺対策予算の恒久化

さらに、そうして策定されることになる自殺対策の計画が財源不足で計画倒れにならないよう、政府は地域自殺対策のための予算を恒久化した。法改正と一体的に取り組んだもうひとつの改革がそれである。

もともと地域自殺対策の予算は2009年度に「地域自殺対策緊急強化基金」として2011年度までの3年間分、100億円が確保された。その後、2012年度からは毎年度約30億円が補正予算として積み増しされる形で、基金が延長されてきた。基金の場合、国の負担が100%となり、地方公共団体の負担はない。そのため、自殺対策を全国に一気に広げるためには使い勝手の良い財源だった。

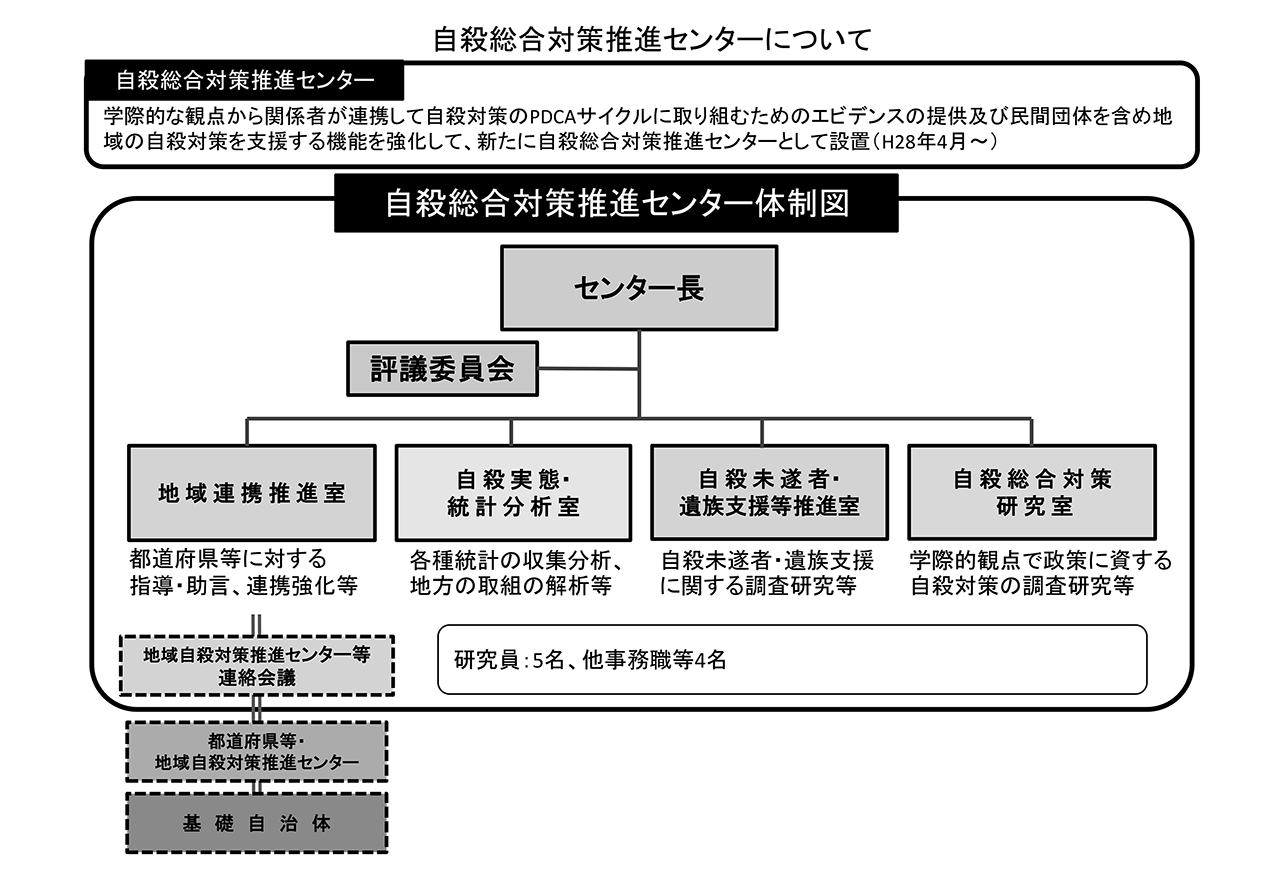

図表3▶自殺総合対策推進センターの体制図

図表3▶自殺総合対策推進センターの体制図

自殺総合対策推進センター資料

その一方で、基金は単年度ごとに補正予算で延長されるものであり、地方公共団体にとっては、いつ打ち切られる分からない不安があった。そのため、例えば電話相談事業や自殺未遂者支援のように「非常に重要ではあるが、一度始めるとすぐには止めることのできない事業」は敬遠されてきた。逆に、シンポジウムや講演会の開催、それに相談用のリーフレットの作成など、継続を必要としない事業に偏って行われるようになった。実務が後回しにされて、啓発ばかりが行われるようになってしまったのである。

こうした状況を改善するには、地域自殺対策予算を恒久化し、地方公共団体が中長期的な視点に立って安心して頼りにできる財源に変えなければならない。このまま問題をはらんだ状況で自殺対策の計画策定を義務付けると、近視眼的な事業ばかりが行われて計画を立てる意味もなくなってしまう。そう考えて、地方公共団体にも一定の負担をしてもらうことにはなるが、予算の恒久化を目指したのである。

6 改革の背景にあった危機感

このようにして、政府と地方公共団体が協力して「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現を目指すための3点セットの大改革が行われたわけだが、なぜ今こうした改革が行われたのか、その背景についても触れておきたい。

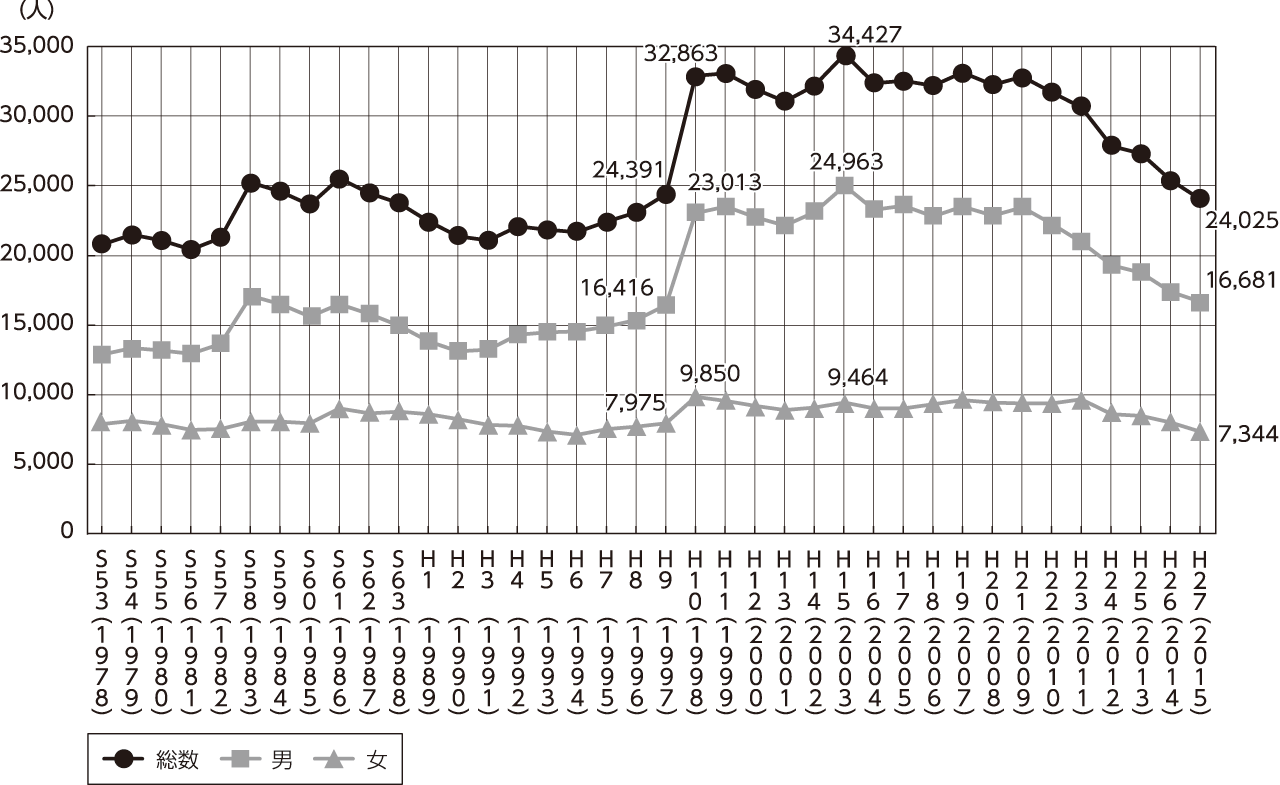

昨年の日本の自殺者数は2万4,025人であり、2010年以降、年間の自殺者数は6年連続して「減少」している。日本で自殺が急増し、年間3万人を超えたのが1998年で、その前年が2万4,391人であったから、18年かけてようやく「急増以前の水準」に戻ったことになる。自殺率(人口10万人当たりの自殺者数)も、昨年は18.9と、1997年の19.3を下回った。

図表4▶自殺者数の推移(自殺統計)

図表4▶自殺者数の推移(自殺統計)

警視庁「自殺統計」より厚生労働省自殺対策推進室作成

このように「自殺が減っている」ことが社会の中で強く意識されるようになったのは、4年前に「年間自殺者が15年ぶりに3万人を下回った」ころからだ。最も自殺が多かった2003年は3万4,000人を超えていた自殺者数が、2万4,000人にまで「減少」したわけだから、これは対策が全国に広がってきた影響でもあり評価すべきだろう。

しかし、「減少」しているのは、あくまでも「年間ベース」の話であって、本質的な意味では、自殺は絶対に減ることがない。その意味で、失業者数などとは違う。つまり失業者数は「失業状態にある人」を数えるもので、失業状態の人が増えれば失業者数は増える。逆に、失業者の中から就労する人が出てくると失業者数は減る。その時々において、失業者数はまさに増えたり減ったりするわけだ。

他方、自殺者数はどうか。自殺の場合、人が亡くなれば、何が起きてもその人が生き返ってくることはない。ある年に3万人だった自殺者数が翌年2万8,000人になったのだとしたら、「年間ベースでは2,000人減少」していても、絶対数としては「2万8,000人また増えた」ことになる。「減少」の正体は、「増えるペースが少し遅くなっただけ」にすぎない。

それなのに、年間自殺者が3万人を下回ったことで自殺問題に関するメディアの報道は減り、社会的な関心も急速に低下していくようだった。依然として交通事故死者数の約6倍、1日平均66人もが自殺で亡くなっており、日本の自殺率は先進7か国の中で突出して高いままであるにもかかわらず、このままでは「自殺対策はこれでもう十分」といった空気が支配的になり、政策上の優先順位が下げられかねないと危機感を抱くようになった。