(4)事務局体制の制度設計

審査庁及び審査会の事務局並びに審理員の補助職員(以下「事務局等」という)の制度設計は、原則として当該自治体の首長の人事裁量によるべき事項といえる。

しかし、国民の権利利益の救済と行政の適正な運営の確保という法の趣旨(改正法1条ほか)を没却するような形の事務局等体制は、場合により行政不服審査手続に瑕疵(かし)があるものとして裁決の取消事由に該当することがあると考えるべきであろう。

その意味では、自治体が改正法対応のための事務局等体制を構築するに当たっては、大きく以下の2点に留意しなければならない。

第1に、手続の公正性の担保のために第三者性が求められる審査会の事務局はもちろん、審査庁の事務局や審理員の補助職員にも処分庁所属職員を充てることはできないと解すべきである。これを認めてしまうと、原則として処分庁所属職員を審理員の除斥事由に該当するものとし(改正法9条2項1号)、審理手続からこれらの者を排除して手続の公正性を向上させようとした法の趣旨を潜脱することになりかねないからである。

第2に、処分庁所属職員以外の職員であっても、事務局等の兼務はできる限り避け、人員の確保等の問題から一定の兼務がやむを得ない場合であっても、以下の観点に基づいて兼務体制を検討すべきである(6)。

① 審査庁事務局と審査会事務局の兼務

手続の公正性の観点から見る限り、審査会制度は審理員制度を補完して公正性への住民の信頼を十分に確保するための積極的かつ重要な役割を果たすと考えられるため、審査会には特に第三者性が求められる。それにもかかわらず、最終的に裁決をする審査庁と、当該裁決案の諮問機関である審査会について、その各事務局を同一部門が担当することは、住民からすれば審査会の第三者性に疑念を抱かせることになる。よって、審査会の上記役割に照らせば、このような兼務体制は極力避けるべきであるといえる。

② 審査庁事務局と審理員補助職員の兼務

改正法の審理員は、アメリカの行政法審判官(Administrative Law Judge)ほど独立性の高い機関ではなく、審査庁の所属職員から指名することとされている(改正法9条1項本文)。これらの点に加えて、改正法が第三者機関としての審査会を行政不服審査制度に組み入れていることに鑑みれば、審理員制度の導入は、どちらかというと処分等に関与した職員を審理手続の主宰者から排除するという、消極的な側面からの公正性の担保の意味合いが強いと思われる。

そうであるとすると、審査庁事務局と審理員補助職員についても、処分等に関与した職員が所属している部門以外の部門が担当するのであれば、同一部門が兼務したとしても改正法の趣旨を大きく害するとまではいえないと思われる。

③ 審査会事務局と審理員補助職員の兼務

審理員意見書と審査会の答申に法的拘束力がないことに鑑みれば、審査会と審査庁の事務局相互間に求められる程度の独立性までは不要だが、審査会の上記役割に照らせば、審査庁事務局と審理員補助職員相互間よりは高度の独立性が求められるといえるだろう。

以上を踏まえると、事務局等体制を担いうる部門をA課、B課、C課とすれば、その事務局等体制に関する検討順位は、事務局等相互間の独立性が相対的に高いものを先順位とし、事務局等相互間の独立性が要請されるレベルが高く兼務を避けるべきと考えられるものを後順位として、表2のようにまとめられるだろう。

なお、事務局等体制に起因する手続的瑕疵が生じるリスクが高くなるのは、処分庁所属職員が事務局等を担当する場合であり、逆にリスクが低くなるのは事務局等が日程調整や書類のコピー等の形式的事務のみを担当し、特に裁決書等の起案業務を行わない場合である。前者の場合は表2のパターンⅰであっても手続的瑕疵が認められる可能性を否定できない一方、後者の場合はパターンⅱであってもその可能性はほとんどないといえるだろう。

(5)努力義務への対応

表1のとおり、改正法の規定のうち、標準審理期間の設定、情報の提供及び不服申立ての処理状況の公表はいずれも努力義務である。努力義務であるとは、自治体がこれらの対応をしなかったとしても違法とは評価されないという意味である。ただ、違法と評価されないということは、対応に当たる自治体の長や議会議員の政治的な責任が問われないということまで意味するものではない。

標準審理期間の設定は、審査請求を行った場合にどの程度の期間で結論(裁決)が出るのかの目安を提供するものであり、いつになったら手続が終わるのだろうかという住民の不安を軽減する効果があるし、情報の提供は、多くの住民にとって不慣れと考えられる審査請求をスムーズに行うために有用であり、不服申立ての処理状況の公表は、公表内容にもよるが、不服申立ての概要が公表されれば、住民が審査請求をする際、似たような事案についてどのような裁決がなされているかを知ることができ、審査請求をするか否かやどのような形でするかについて大いに参考になるだろう。

以上によれば、少なくともコンスタントに審査請求が見込まれる自治体(一応の目安として年間5、6件以上)においては、上記住民の不安の解消や利便性の向上等のため、標準審理期間の設定等の努力義務についても積極的に対応すべきであり、努力義務であるからといって漫然と見過ごすことは許されないというべきである(7)。

(6)整備法への対応

改正法対応のための事前準備として、もうひとつ重要な事項に整備法への対応が挙げられる。

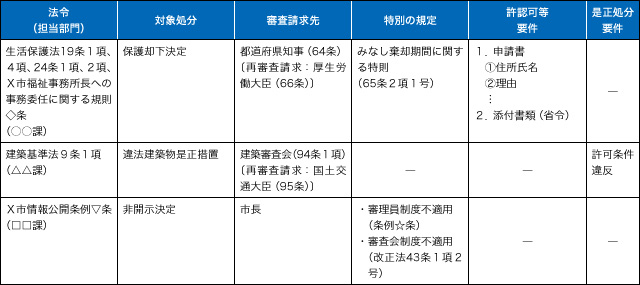

この点については、各法令所管部門が、自らの所管する法令(条例を含む)に基づく処分を洗い出し、改正法や整備法を手がかりに審査請求を行う場合の審査庁を特定し、審査請求に関する特別の規定の有無及び内容を調査し、審査請求整理表(表3)のような形でまとめておくといった対応が必要となるだろう(8)。

4 おわりに

改正法について、整備法も含めた改正法対応のための制度構築をハード、審理員をはじめとする当該制度を担う人材の確保・育成をソフトとして整理すれば、適切なハードとソフトの両者がそろって初めて実効性のある実務運用が可能になるといえる。

したがって、自治体の議会は、上記3で挙げた各項目をチェックする際、特に自治体の対応がハードだけに偏っていないかに留意し、ハードに見合ったソフトが整っているかを十分確認しなければならない。

最後に、ハードとソフトのバランスがとれていない場合、新しい行政不服審査制度が機能不全に陥り、改正法の目的である国民の権利利益の救済と行政の適正な運営の確保(改正法1条)が実現できなくなるおそれがあることを強調して、本稿の締めくくりとしたい。

明日の論点をチェック

□必要な条例の制定、改廃をチェック

□審理員、審査会、事務局体制の制度設計をチェック

□努力義務、整備法、人材の確保・育成への対応をチェック

(1) 自治体の場合は「執行機関の附属機関として、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための機関」(改正法81条1項)であるが、本稿では、かかる自治体の機関についても、便宜上、総務省に置かれる「行政不服審査会」(改正法67条1項)と同じ名称を使用する。

(2) 審理員に求められる能力・資質の具体的な内容については、中村健人著=折橋洋介監修『改正行政不服審査法』第一法規(2015年)24頁以下参照。

(3) 中村健人「改正行政不服審査法の実務対応」国際文化研修89号(2015年)26頁以下(https://www.jiam.jp/journal/)参照。

(4) 橋本博之ほか『新しい行政不服審査制度』弘文堂(2014年)218頁〔橋本博之=植山克郎〕参照。

(5) 審査会の制度設計に関する考え方と留意点については、中村・前掲注(2)41頁以下参照。

(6) 事務局等体制の制度設計に当たって有すべき視点と分析手法については、中村・前掲注(3)29頁以下参照。

(7) 努力義務のうち、標準審理期間に関し、その期間設定の際の具体的検討事項とそこから導かれる一般的な標準審理期間については、中村・前掲注(2)69頁以下参照。

(8) 自治体による整備法への対応例については、中村・前掲注(2)80頁以下参照。なお、整備法の解説については、宇賀克也『解説行政不服審査法関連三法』弘文堂(2015年)164頁以下に詳しい。