議員が注意すべき10のポイント

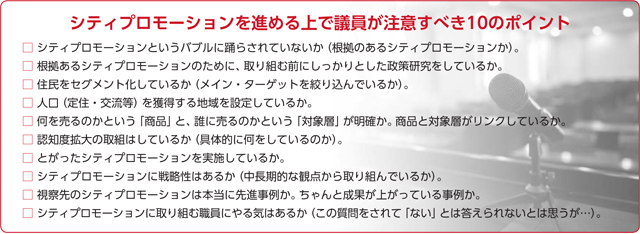

過去2回の連載も踏まえ、シティプロモーションを進める上で、一般質問や視察等で議員が注意すべきポイントを10点に絞り言及する(本当はもっとある)。前頁囲み内は重要順ではなく、単なる列挙である(順番に意味はない)。シティプロモーションに重要な視点は「売り込み」である。すなわち「何を」、「誰に」売り込むのかを明確にしなくてはいけない。しかし、この「何を」と「誰に」ということが不明瞭なシティプロモーションが多い。その結果、明確な成果を上げられずにいる。この「何を」、「誰に」という考えは、まさしく民間企業の「営業」そのものである。その意味で、シティプロモーションは、自治体における営業と換言してもよいだろう。

最後になるが、人口減少の中において「選ばれる自治体」に変貌するためには、自治体の総力を結集した取組が求められる。そのひとつがシティプロモーションである⑿。今、自治体の総力が試されているといっても過言ではないだろう。

⑴ 筆者は、自治体は「経営」よりも「運営」の思考が望ましいと思っている。経営と倒産は表裏一体の関係にある。倒産したら住民の福祉が減退してしまう。そのように考えると、どうも経営という言葉になじめない。運営の意味は「団体などの機能を発揮させることができるように組織をまとめて動かしていくこと」である。運営という思考の方が住民の福祉の増進には合致しているような気がする。そうはいっても「これからの時代は自治体運営だ!」と力説しても誰も振り向いてくれないため、筆者は「仕事だから」と割り切って自治体経営を使うことが多い。

⑵ 千葉県富津市は、2015年度決算で実質収支が赤字となり、2018年度には破綻状態と判断される「財政再生団体」に転落する可能性がある。財政再生団体とは「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき財政再生計画を策定した自治体を意味する。しばしば会社の倒産に例えられ「倒産自治体」といわれる。現状では夕張市が財政再生団体となっている。富津市は財政再生団体への転落を回避するため、公共サービス範囲の見直しや職員の削減などに乗り出すとしている。実は富津市に限らず、倒産自治体予備軍は少なくない。

⑶ ピーター・ドラッカー著、現代経営研究会訳『現代の経営』ダイヤモンド社(1977年)。

⑷ 訳者は「顧客の創造」とした点に含意があると考えている。「客の創造」でも「お客様の創造」でもない。「顧客の創造」である。この「顧」という漢字に注目したい。顧とは「顧みる」(かえりみる)と読む。すなわち「顧みる客」である。これはリピーターを意味している。リピーターの獲得に成功した民間企業が市場で大きなシェアを占めている。自治体経営においても同様である。この「顧」という意識を持った住民を創造することが大切である。

⑸ ただし規模の小さな自治体は、定住人口か交流人口のどちらかに特化した方がよいだろう(あるいは優先順位をつける)。行政資源(ヒト・モノ・カネ等)は限られている。小規模自治体は「二兎を追う者は一兎をも得ず」になりかねないため、どちらかに注力した方がよい。

⑹ 交流人口に関心を持つ読者は、次の文献を参照されたい。牧瀬稔=板谷和也『地域魅力を高める「地域ブランド」戦略』東京法令出版(2008年)。

⑺ ニーズ(needs)とは文字どおり「必要性」のことであり、「人間生活の上で、ある充足状況が奪われている状態」と定義できる。そしてウオンツ(wants)とは、文字どおり「欲求」のことであり、「ニーズを満たした上で、特定のものを欲しいという欲望」である。自治体は、全ての住民のウオンツを満たしていくと破綻してしまう。そこで、メイン・ターゲットを設定し、彼ら彼女らのウオンツを充実させていくことが大切である。

⑻ 定住人口や交流人口を増やすひとつの視点は「『不』をなくす」ことである。つまり「『不』安があるから、その地域から住民が引っ越して出ていってしまう」のであり、「『不』満があるから、観光客がリピーター(顧客)にならない」のである。この不安や不満などの「不」をしっかりと把握し、「不」をなくすための政策づくりが求められる。代表的な「不」として、不安、不満、不平、不備、不良、不快、不振、不便、不足、不可解などがある。企業活動においては、消費者の「不」をなくすことで商品やサービスが爆発的に売れた事例は枚挙にいとまがない。この「不」をなくしていくという考えはマーケティングの原点でもある。

⑼ 地域おこし協力隊は、農村が都市住民を受け入れ委嘱する。地域おこし活動の支援や農林漁業の応援、住民の生活支援などの「地域協力活動」に従事してもらい、その地域での定住や定着を図りながら、地域の活性化に貢献することが目的である。

⑽ 2014年8月に内閣府から発表された「農山漁村に関する世論調査」によると、都市住民の農山漁村地域への定住願望は31.6%となり、前回(2005年)の調査に比べて11.0ポイント増加した。年代別で見ると、20~29歳が38.7%と最も高く、若者層の間で農山漁村地域での暮らしに憧れる傾向が高まっている結果が出ている。しかし、こうした定住を実現するために必要なこととして「医療機関の存在」(68.0%)、「仕事がある」(61.6%)、「家屋、土地を安く購入できる」(47.2%)などが挙がっている。

⑾ 伊達市の取組は、次の文献を参照されたい。桐山秀樹『この街は、なぜ元気なのか?北海道伊達市モデル』かんき出版(2008年)。

⑿ 自治体外のシンクタンクやコンサルタント会社などにおんぶにだっこシティプロモーションがある。シティプロモーションは「都市・地域の売り込み」であり、そのためには自分たちの自治体の魅力を語らなくてはいけない。魅力を語ることは外部のシンクタンクやコンサルタント会社には難しいことである。また、外部に依存体質のシティプロモーションは画竜点睛を欠くだろう。それは偽装シティプロモーションである。少なくとも、シティプロモーションに関する行政計画くらいは、自分たちの力で策定してほしいものである。