獲得する地域を絞り込んだ

住民の創造

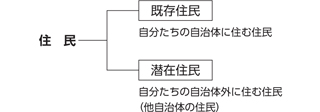

図3は自治体間競争を前提とした住民のセグメント化である。人口の流入を図るためには、住民を「既存住民」と「潜在住民」に分けることが重要である。既存住民とは、「今住んでいる住民」である。自治体は既存住民を対象に引っ越してもらわない政策を展開する必要がある。そして潜在住民という考えも大切である。潜在住民とは「自分の自治体外に住んでいる住民」を意味する。例えば、相模原市の場合は、相模原市外の住民であり、新宿区民かもしれないし、戸田市民かもしれない(相模原市を出したのは私の住んでいる地域という理由だけである)。

事例を紹介する。Y市は住民を獲得する自治体(地域)を設定している。それはK市とS市である。獲得する自治体の決定は、住民基本台帳を活用している。住民基本台帳は、どの自治体から引っ越してきて、どの自治体に引っ越していったという情報がストックされている。過去の住民基本台帳をまとめるとK市とS市から引っ越してくる傾向が分かった。そこで住民基本台帳をデータ・ベース化し、引っ越してくる自治体を絞り込んでいる。双方の自治体の駅にY市のポスターを張ったり、それら自治体のタウン誌にY市の住宅情報を掲載している。

また国勢調査から、どこから自分たちの自治体に通ってくるか、つまり通勤元自治体が分かる。そこで、その通勤元自治体に対して、自分たちの自治体の良さを積極的にアピールすることも一案である(これはA市やI市が実施している)。さらにT市は、流出(引っ越し)した住民に対して、引っ越した理由を把握するため、アンケートを実施した。引っ越しの理由の上位は、勤務先の変更や転勤、結婚などである。行政サービスに不満⑻という回答はほとんどなかった。同様なアンケートは、少なくない自治体で実施されている。いずれも行政サービスに不満で引っ越すことはほとんどない。

人口の流入を進めるために奪う自治体を設定することも自治体経営の一視点である。全国を対象にアピールしても効率がよくない。ある特定の地域に限定して、その地域を対象に自分たちの自治体を集中的にアピールした方が効率的である。

ここで紹介した取組には賛否両論あるだろう。それは読者の価値判断であるため、何ともいえない。しかし良いか悪いかは別にして、現実的に起きていることである。結局のところ、自治体経営とは「あれもこれも」から「あれかこれか」への思考の転換である。絞り込んでいく活動もシティプロモーションの重要な要素である。想定する住民層や奪う地域等を限定して、行政資源を投下していくことにより自治体経営は成功の軌道に乗っていく。

農村漁村自治体だって

諦めることはない!

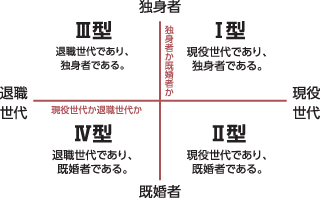

定住人口の増加は、都市圏の自治体に限定されるわけではない。農村漁村自治体(以下では「農村」とする)でも可能である。要点はターゲットを絞ることに集約される。昨今では、都市住民の農村への移住を促す取組が活発化している。実は、その取組は様々な類型がある。受入れ側の農村は、この類型をしっかり認識して政策を展開している場合が少ない。図4は縦軸に「独身者か既婚者か」をとり、横軸に「現役世代か退職世代か」をとったマトリクスである。この4類型を意識して移住促進を実施している農村はあるだろうか。

Ⅰ型は「現役世代であり、独身者」となる。ここに位置するのが「地域おこし協力隊」⑼に代表される若者の農村への移住である。地域おこし協力隊は、農村において都市住民など地域外の人材を地域社会の新たな担い手として受け入れ、地域力の維持と強化を図る取組である。

2013年度は318団体(4府県314市町村)に978人の地域おこし協力隊が活躍した。総務省の調査によると、地域おこし協力隊の任期が終了した後、48%が活動地と同一市町村内に定住している結果が得られた。また活動地の近隣市町村内に定住が8%おり、約6割が定住していることが分かった。地域おこし協力隊に限らず、昨今は若者を中心に農村への移住思考が高まっている⑽。

Ⅱ型は「現役世代であり、既婚者」となる。長野県大町市は定住促進へマイホーム購入助成を実施している。同市は、2013年度から市内でマイホームを購入した住民に最低20万円を助成している。大町市に限らず、今日では多くの農村がⅡ型の移住者を対象として事業を実施している。つまりⅡ型は激戦である。極めて倍率の高いⅡ型を避けて、別の類型をねらうことも一案である。

Ⅲ型は「退職世代であり、独身者」となる。実はⅢ型を意図した移住促進を展開している農村は見当たらない。どうしても「退職・独身」は暗いイメージを持ってしまうようである。しかし実態は必ずしもそうではない。むしろ、今後はこの層が拡大していく。

2010年には50歳までに一度も結婚したことがない人の割合を示す生涯未婚率が、男性20.1%、女性10.6%と過去最高となった。2030年に生涯未婚率が男性は30%、女性は23%に達するという予測もある。今後「退職・独身」は増加していき、近い将来当たり前の存在となる。その意味ではⅢ型はねらい目である。

Ⅳ型は「退職世代であり、既婚者」となる。Ⅳ型の事例に北海道伊達市がある。伊達市は北海道内にあっても穏やかな気候に恵まれている。そこでキャッチフレーズ「北の湘南」を掲げ、定年退職者を対象とした移住促進をしている。同市は積極的に首都圏の団塊世代を中心とした「人の誘致」のための移住促進の取組を展開している⑾。

一概に「都市から農村へ移住」といっても様々な類型がある。農村が実施している既存の移住促進の取組は、この類型をあまり意識していないようだ。しっかりとターゲットを絞り戦略的に実施しないと、移住促進は失敗してしまう。自分たちの地域性や特徴をしっかり認識し、同時に移住者のニーズやウオンツを把握した取組が求められる。