前々回は、昨今注目を集めつつあるシティプロモーションの概論という位置付けであった。そして前回は、シティプロモーションの中でも認知度向上という観点から具体的な取組に言及した。今回は、定住人口を増やすためのヒントを提供する。

再度、シティプロモーションの意味を確認しておきたい。シティプロモーションというカタカナ表記では抽象すぎる。この言葉は「都市や地域の売り込み」に集約される。例えば、戸田市役所が取り組むシティプロモーションは「戸田市の売り込み」となる。そして現在、実際に起きている具体的な取組は、まずは①認知度を高めることから始まることが多い。そして②情報交流人口、③定住人口、④交流人口の増加を目指す活動でもある。さらに、⑤現在生活している住民が愛着心を持つことも重要である(シビックプライド)。その結果、様々な住民から「選ばれる自治体」に変貌する能動的な活動である。

様々な住民は自然人だけではない。法人も対象である。そこで⑥企業誘致もシティプロモーションの活動となる。もちろん、ここで記した取組以外もシティプロモーションの活動に該当する場合もあるだろう。今回は定住人口に論点を絞り言及していく。

「経営」の意味

今日、多くの自治体が「経営」という言葉を使用しつつある。自治体の組織名にも行政経営課や経営政策課など経営という2文字を使う事例が増えてきた。また基本構想をはじめ各種行政計画の中にも経営が多用されつつある。しかし一昔前の自治体の行政文書を見ると、経営ではなく「運営」が多く使われていた⑴。

経営という言葉を多用している自治体が、どの程度、その意味を認識しているか分からない。しかし「経営」と「倒産」は表裏一体にあることを指摘しておきたい。自治体が「自治体経営」と日常的に使用している昨今では、当然「自治体倒産」も起こり得る⑵。このことをしっかり理解して、経営という言葉を使用する必要があるだろう。

読者は企業経営の目的は何と考えるだろうか。ピーター・ドラッカー(Peter Ferdinand Drucker)は、企業経営の目的は、まずは「企業活動の持続性を担保すること」と残している。次に企業活動の持続性を実現していくためには「The purpose of the business is to create customers」と主張している⑶。この意味は「事業の目的とは顧客の創造である」⑷となる。企業活動の持続性を担保するためには、顧客を創造していかなくては倒産してしまう。つまりドラッカーは企業経営の目的は「顧客の創造」と述べている。

企業経営の目的である「顧客の創造」を自治体経営に当てはめると何になるだろうか。筆者は「住民の創造」と捉えている。自治体は住民を創造していかなくては、自治体の持続性がなくなってしまう。昨今「消滅自治体」が話題となっている。この意味を考えると、次のように整理できる。まずは、自治体から住民が少なくなり存続が危うくなる。その結果、自治体は合併の道を歩むことになるだろう。最終的に合併することにより自治体は法人格がなくなる。この合併の瞬間(法人格がなくなる瞬間)が、自治体が消滅するときである。

対象層を絞り込んだ住民の創造

一言で「住民の創造」と表現しても住民は多様である。5歳も100歳も住民である。老若男女全てが住民である。そこで先進的な自治体は、ある特定の住民をターゲットとして絞り政策を展開しつつある。つまり対象層を決めている。

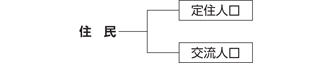

住民は大きく分けて「定住人口」と「交流人口」に分けられる(図1)。定住人口とは、その自治体に住んでいる人であり、居住者である。交流人口とは、その自治体に訪れる(交流する)人を意味する。その自治体を訪れる目的としては、通勤や通学、買物、観光など、特に内容を問わないのが一般的である。どちらの住民の創造を目指すかにより、自治体が打ち出す政策の方向性も大きく異なる。もちろん、定住人口と交流人口の双方の創造を目指してもよいだろう⑸。

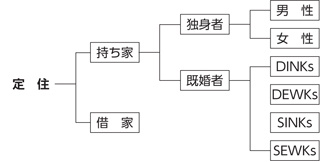

本稿では、紙幅の都合上「定住人口」に限定して紹介していく⑹。定住人口は図2のように分類される。まず「持ち家」と「借家」に分かれる。そして「持ち家」は、「独身者」と「既婚者」に類型できる。さらに「独身者」は「男性」と「女性」に分類できる。また「既婚者」は、4つに分けることができる。第1に「DINKs」である。これは「Double Income No Kids」の略であり、「夫婦共働きで子どもがいない世帯」を意味する。第2に「DEWKs」であり、「Double Employed With Kids」の略となる。つまり「夫婦共働きで子どもがいる世帯」である。第3に「SINKs」という概念も存在するだろう。これは「Single Income No Kids」の略であり、「夫婦のどちらかひとりだけ働いていて子どもがいない世帯」である。第4に「SEWKs」がある。これは「Single Employed With Kids」となり、「夫婦のどちらかひとりだけ働いていて子どもがいる世帯」に分けられる。

図2はさらに細分化できる。男性や女性、DINKsやDEWKsなどの右は、それぞれ10歳代や20歳代など「年代ごと」にも分けて捉える。さらには年代ごとの右には、世帯年収を400万円や500万円と「世帯年収別」に考えていくことも重要である。持ち家や借家は、戸建てやマンション等に分けることができる。企業経営においては、商品・サービスをどの層をターゲットにして売りたいのかを細かく決めている。ターゲットに分けることを「セグメント化」(市場の細分化)という。自治体経営においてもセグメント化をして、メイン・ターゲットを決めていく思考は必要だろう。

自治体経営の目的のひとつに「住民の創造」を置くのならば、全ての住民を重要なターゲットとするのではなく、創造すべき住民を明確にしていく必要がある。ただし、注意しなくてはいけないことは、ターゲット以外の住民を無視するわけではない。自治体は営利を追求する企業経営をしているわけではない。そこで「全ての住民を対象に事業を実施することが大前提」である。そうしなければ、自治体の本分である「住民の福祉の増進」は実現されない。

自治体は幅広く全ての住民を対象として、住民ニーズを充足させていく。そして、その中でも特にある一定の住民層(メイン・ターゲット)に焦点を合わせて住民ウオンツを提供していく思考が求められる⑺。この取組が人口減少時代においても、人口の流入を促進し消滅自治体にならないひとつの方向性である。

事例を紹介したい。N市は、「定住」であり「持ち家」であり「DEWKs」を対象とした政策を実施している。同市は夫婦共働きをターゲットとしているため、子育て支援施設は必要である。そこで100戸以上の住宅開発をする場合、事業者などに子育て支援施設設置を義務付ける「開発事業の許可基準に関する条例」を制定している。

また100戸以上の分譲マンションの場合は、平均占有面積を80平方メートル以上にすることを求めている。さらに同条例には、市街化区域の宅地1区画当たりの最低敷地面積を135平方メートル以上とする規定も盛り込んでいる。同条例により、良好な子育て環境を構築し、夫婦共働きでも子育てに優しいまちづくりを目指している。

条例が規定した市街化区域の中でも、駅から徒歩圏では1平方メートルの土地代が20万円を下らない。そのため、条例が設定した135平方メートルであると、土地価格は2,700万円以上となる。そして上物を2,000万円と考えると、新築住宅は4,700万円以上となる。このことから、N市は5,000万円前後の住宅を購入できる富裕な住民をメイン・ターゲットとして捉えていることがかいま見られる(世帯年収1,000万円以上を想定している)。なお、N市の全域が5,000万円前後の住宅を購入できる富裕層を対象にしているわけではない。あくまでも条例で規定した一定の地域に限定される。