大学生と地方議会

私は山形大学で基盤教育科目としての日本国憲法を教えている。憲法の基本原理から人権、統治機構まで学ばせるのであるが、受講学生が人文学部の学生から理学部、農学部、工学部の学生までと幅広く、憲法の意義や実社会における役割を理解させるのに苦労している。地方自治、中でも地方議会については、何か不祥事が報道されたときくらいしか意識されていない。そこで、山形県町村議会議長会のご協力を得て、講義の1コマを使って、町村議会がどのように活動しているのか、町村議会を構成している議員とはどのような人々なのかについて理解してもらうべく、町村議会議員の方々からお話を伺っている。議長のみならず、比較的若い議員や女性議員の方々にもご出席いただいている。毎年、町村議会議員の方々と学生との質疑応答が興味深い。今年度(2014年度)は、下記の囲みのような質問が出た。

山形大学学生から町村議会議員への質問

□ 町村議会のみならず、県議会、国会においても女性議員が少ないようですが、理由はどのようなこととお考えですか。

□ 議会で来年度予算を審議するときに、具体的にどのような質問をされているのですか。

□ 町村議会の議員は、議会が開会されていないときには、どのようなことをされているのですか。

□ 兵庫県議会の議員が1年間に195回出張したということで、300万円の政務調査費を支出したとの報道がありましたが、町村議会議員の出張ではどのようなことをされるのですか。また、本当に出張したことをどのように証明するのですか。

□ 女性議員の方にお尋ねします。議会での質問中に「セクハラやじ」を受けたことはありますか。

これらの質問に対し、具体的な事例を紹介しつつ、学生に理解できるように説明するのはなかなか難しい。しかし、地方議会議員の方々は、常日頃、地域福祉の向上のため活動されているわけであるから、それを住民に理解してもらうためには、それぞれの地域に特徴的な具体的な事例を盛り込んだ質疑応答集を作成し、念頭に置いておくことも検討に値すると考える。

また、学生からは、「町村議会議員の方々とじかに接して、地方議会への関心が高まった」、「地方議会は何をしているのか分からなかったが、その活動が少し分かったような気がする」、「地方議会議員は自分たちの生活の身近なところで活動していることが分かった」などの感想も寄せられている。地方議会議員が議会場にとどまることなく、広く地域社会に出てその活動実態を周知していくことは、有権者の理解を得る一番の方策であろう。

最近の学生は納税者意識が高い。毎日の買物で消費税を支払っているからであろう。自分たちが納めた税金がどのように使われているのか、強い関心を持っている。しかし、若者の声を代弁すべき若年層の地方議会議員は少ない。また、学生が率直に疑問に思っていることに、女性議員の少なさがある。

2014年度で6回目となる山形大学生と町村議会議員との意見交換の様子

2014年度で6回目となる山形大学生と町村議会議員との意見交換の様子

町村議会議員の実像

そこで、町村議会議員についてのみであるが、どのような属性の方々が議員を務めているのかについて全国町村議会議長会が2011年に実施した町村議会議員意識調査の結果を用いて見てみたい(金子、2013)⑴。

まず、男女別の議員数について、調査結果からは、男性91.6%、女性8.4%である⑵。男女別割合の点からは、町村議会議員は人口の構成を反映しているものとは到底いえない。

議員の年齢構成を見ると、60歳代の割合が一番高く54.0%であり、60歳代以上の年齢層で全体の69.0%を占めている。一方、2010年国勢調査による郡部の日本人の年齢構成では50歳代以上の年齢層が全体の63.4%を占めており、議員の年齢構成は国勢調査結果に比べると10歳程度年齢が高いものとなっている。

居住年数については、50年以上の議員が64.7%を占めており、地域の課題や住民の声を吸い上げるためには居住年数を重ねる必要がかいま見える。

職業について見ると、農林水産業(自営)の割合が高く、次に商業(自営)、会社・団体役員の順になっている。一方、国勢調査の結果によると、会社・団体従業員の割合が圧倒的に高い。職業については、男女別に特徴が見られ、男性議員は農林水産業が34.6%と一番高く、次に無職の20.5%となっている。無職層は定年退職後の男性であろうと推察される。女性議員では、無職が59.1%と過半を占め、これは専業主婦層が議員を務めていることが推察される。

立候補届出書に記載した党派について見ると、無所属の割合が圧倒的に高く85.5%となっている。女性議員については、所属党派に特徴が見られ、特定党派に属する議員の割合が高くなっている。

ここまでの分析で、従来からいわれているように、比較的高齢、男性、自営業者で無所属の方々が町村議会議員の中心的な部分を占めていることが確認された。

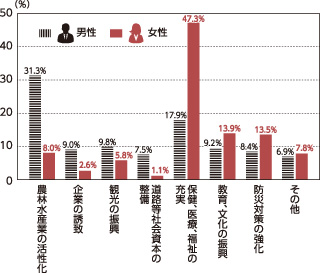

男性議員と女性議員で議員活動に対する意識の違いは、一番取り組みたい政策と町村議会議員としての活動の頻度に見られる。一番取り組みたい政策については、男性議員では「農林水産業の活性化」の割合が一番高く、女性議員では「保健、医療、福祉の充実」が一番割合が高い(図参照)。

住民との意見交換や住民からの苦情相談の頻度は男性議員に比べ女性議員は高い。また、女性議員からは「住民は男性議員には遠慮しているのに、女性議員にはいろいろ意見や文句を言ってくる」という声が聞かれる。住民から見ると、女性議員の方がいろいろ本音の考えをぶつけやすいものと考えられる。女性議員が増えることは住民の声を地方行政に反映していくことに寄与するものと考えられる。