成長政策の失敗を生み出す分配政策型集団意思決定の問題

成長政策では新たな資源を生み出すといった成果が求められます。しかしながら、そのようなシーンで分配政策同様の集団での合意を基本とした意思決定を用いると、大きな問題が発生します。

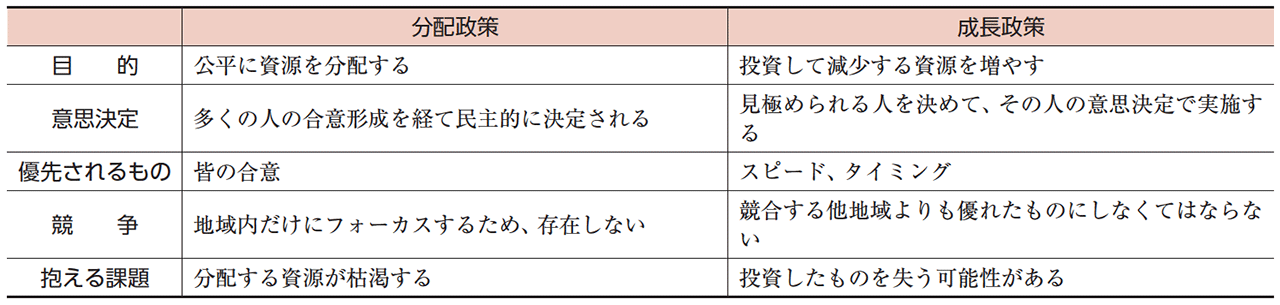

集団で意思決定をする上で、分配政策型の集団意思決定の経営的問題について以下で整理します。

集団のわな1 共有情報バイアスの発生

集団討議においては、「集団は皆に共有されている情報に関する議論に多くの時間を費やし、共有されていない情報に関する議論には多くの時間を費やさない」(Stasser, 1992)という偏向があります。これを共有情報バイアスと呼びます。このバイアスによって、地域で集まり討議をしていても、その地域で共有された情報に関してだけ議論が行われ、実は誰も気づいていないような問題については議論されなかったりします。解決策に関して、その地域の誰も気づいていない解決策については議論のしようがないという問題が常にあるのです。

集団のわな2 確証バイアス

確証バイアスとは「個々人の先入観や選好からスタートして、それを確証する情報ばかりを集めて自分の先入観や選好を補強していくという現象」を指します。これは、地域においても集まる人たち、またその会自体を主催する人たちにとって都合の悪いことは排除し、都合の良いことだけを確認し、有効であると思うようにしてしまうということです。

このように集団で情報を共有して判断をしていく上では、様々なバイアスがかかっていき、必ずしも皆で考えるから冷静で客観的な判断ができるわけではないといえます。

集団のわな3 優れた回答なのに受け入れない

集団での決断を行う上では、その構成メンバーの序列でも大きく判断がゆがみます。そのメンバーの中で最も優秀な人材の地位が低かったり、その人材が自信を持っていなかったり、皆に驚きを与えるほどの内容でなかったら、たとえ正しい意思決定案でも採用されることは絶望的です。

集団のわな4 合議制で発生する集団浅慮

さらに、集団浅慮の問題も発生します。集団浅慮とは、大きく3つの要素から発生する集団での意思決定の問題です。まず、自分たちが有能で特別であると思い、自分たちは道徳的であるとし、無批判に良いものと考え、過大なリスクテイクを行ってしまう、「集団の力と道徳性の過大評価」のことです。次に、不都合な情報に目を向けず、競争相手を侮る「閉鎖的な心理傾向」。さらに反対意見を自主的に、若しくは組織的に潰していく「斉一性への圧力」⑴が発生します。この結果として、普通に考えたらしないような意思決定をしてしまうのです。

結論として、経営するまちづくりにおいては、地域の人たちが集まり、合議制を用いることは、必ずしも良い結果を導くとは限らないのです。経営が求められる局面ではこのような意思決定方法は問題があると、経営組織論などの研究で立証されてきています。このように、成長政策においては、やみくもに皆で議論をするのではなく、しっかりとした意思決定可能な能力を持つ個人や少人数のチームに委任していくことが大切であると考えられます。

成長政策として求められる新たな経営モデル

限りある資源を投資し、資源を増加させていくプロセスは、従来のプロセスとは異なります。まず、その見極めが可能な人材に、投資をする対象と投資をするタイミングを決める意思決定権を委任する必要があります。企業に例えれば、株主が取締役会に一定の意思決定を委任するように、政治でいえば市民が選挙を通じて議員に一定の意思決定を委任するのと同じです。だからこそ、取締役が組織され、その下に役職を設けて決裁をランクに分けて推進しています。

資源を使う権限を能力のある人材に委任して増やすというのは、従来の分配政策では用いられなかった方法です。しかしながら、成長政策においては、皆の合意で行った事業よりも、適切な資源を適切なタイミングで投入した事業こそが成長するのです。成長政策では常に様々な競争環境の中で、自分たちが優位に立つための行動をとる必要があります。そのためには、内輪での合意ではなく、他の地域との競争の中で、自分たちの地域に新たな資源を呼び寄せる必要があります。具体的に新たな仕事を生み出し、人が集まり、資金も集まるようにしなくてはならないのです。そのときには、内輪での合意よりも、能力のある人材に必要な資源を必要なタイミングで投資させる必要があるのです。

この点が、従来の政治行政機構では極めて容認しにくいポイントでもあり、そのため分配政策の意思決定のまま成長政策を行ってしまい、失敗することが多くあります。

市民参加型ワークショップなどは全国で長きにわたり展開されてきましたが、こと成長政策として成果を挙げたためしがありません。委員会や協議会を組織しても、地域の衰退を抜本的に解決するような成長事業を生み出したことは耳にしません。つまり、皆が納得することと、成長を促すような事業を生み出すことは、全く別のことなのです。

前号で解説した事例も全て、成長政策として地域に新たな資源を生み出す取組となっています。事業判断における逆算という方式だけでなく、その取組をけん引する仕事では、従来とは異なる意思決定方法が用いられています。