異なる事例も共通の経営的合理性がある

これらの取組は、それぞれ地域の規模も内容も異なりますが、実施しているルールは一緒です。

まず、地域をひとつの会社として見立て、公民の分け隔てなく協力関係を構築していることです。そして、関わる人たちがそれぞれ得意分野に徹していることも成果を収める上で重要な役割を果たしています。政治に携わる人は新たな試みに不安を覚える住民の方々への説明などを行い、行政の方々は規制制度などについて調べたり報道機関への広報をサポートしたり、民間の人たちは事業性を守れるよう営業し、資金調達を行っています。従来の地域における議会─自治体─民間の関係が、ある意味では再構築できたところほど成果を生み出せていると思います。

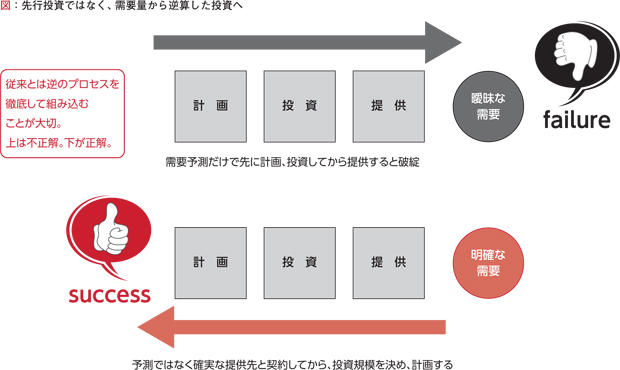

さらに、事業の進め方を時代に合致する後続投資型にするため、しっかりと投資前に実需をつかみ、その上で投資を行って、確実な利益回収で地域経済をプラスにしています。

どの地域も施設開発、商品開発の分け隔てなく、事業の回収の見込みがつくよう営業を先にしており、全ての事例で実際に投資するより先に営業先と契約しています。だからこそ、投資したけれども回収できないといった失敗が発生していないといえます。

もうひとつは、行政支援ではなく、市場と向き合うことが地域活性化になるということです。かつては、いくら国から予算を引っ張ってきたかが評価される時代もありました。しかしながら、予算を引っ張っても結局、維持費や事業で失敗すれば単独費で捻出しなければならず、初期投資での支援などわずかなものになることも少なくありませんから、投資回収計画の方が地域活性化において極めて大切なのです。

何より地域を豊かにするためには自ら稼ぐ力を身につけること。地域に残された公民の分け隔てのない資産の有効活用、地域内に残された社会基盤、産業基盤を活用した取組を徹底していることも共通点です。

ポイント

●個別事例として分析しても意味がありません。農山漁村だから農山漁村の事例しか参考にならないわけではありません。むしろ個別事例において用いられている経営的な共通点を見ると、皆さんの地域の地域活性化に役立つことが多数あります。

●「何をやるか」よりも「どうやるか」が極めて大切です。成功事例でどのように取り組んだか、が分かれば各地域に即した独自の結果を導くことができます。しかし「どうやるか」というのは目に見えないものなので、単に事例集などをうのみにするのではなく、しっかりと自分の頭で考える必要があります。

地域経営を議会の場から

このように、地域を取り巻く環境の変化に対する解決方法を考える上で、地域をひとつの会社として捉え、経営的に課題解決を図っていくというのは有効な手段のひとつです。なぜならば、経営は単なる金もうけの道具ではなく、限りある資源を活用し、できるだけ多くの成果を生み出すために、人々がどう動くのが適切であるのか、という情報を整理する上で極めて有用な道具だからです。

今、地域を救う上で必要なのは、先行投資型のやり方で地域内の合議を図るのではなく、まずは合議することだけでは解決できない制約条件を整理し、その上で地域を活性化するためにどのような取組をしなくてはならないのか、合理的な方法を検討することです。

地域の実情を知っている議員の方々にこそ、このような時代の変化を先読みし、新たな政策、新たな事業のあり方を議会でも投げかけていただければと思います。子、孫の世代に向けて誇りある地域を残すためには、代表者たちが立ち上がるしかありません。

他の地域の事例を経営的な視点から評価することができれば、それぞれの地域にとって必ずヒントがあると思います。誰かが地域を変えるのではなく、皆さん以外の誰も変えられない、自分しかいないのだ、という意識でぜひ議会での質問、地域での行動につなげていただければと思います。