群馬大学広域首都圏防災研究センター長・教授 片田敏孝

近年の日本では、東日本大震災、熊本地震以降、地震のリスクが高まっています。また、大雨による水害や火山の噴火等、大規模な災害も多く発生しており、各自治体において、災害に対するリスク管理や災害時の対応など、「災害政策」が重要課題となっています。そこで、新しいシリーズとして、「自治体の災害政策」を開設しました。

今回の記事は、平成28年6月8日に全国都市会館にて行われた、全国防災・危機管理トップセミナー(消防庁主催)での、防災分野を専門にされている片田先生の講演を再構成したものです。内容は、各自治体の首長に向けたメッセージとなっていますが、災害政策において、首長が住民と向き合う際に求められる姿勢等について、興味深い視点が盛り込まれています。議会で自治体の災害政策を検討するに当たって、ぜひ参考にしていただければと思います。

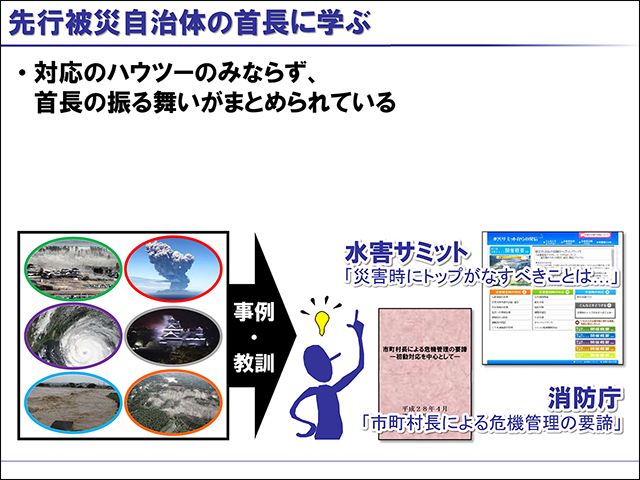

1 先行被災自治体の首長に学ぶこと

各地の災害を受けて、地域の防災責任者としての首長は、次はわが街かもしれないという不安とともに、万一の事態に陥った場合の自らの振る舞い方に心を砕いていることであろう。先行被災自治体の成功事例、失敗事例、批判事例を見ると、明らかな行政の失策が認められない場合にあっても、行政対応や首長の対応に対して批判的な機運に包まれる場合があったり、それとは逆に、最善とは言い難い対応であっても、行政や首長に対して好意的で、官民挙げて災害を乗り越えようとする前向きな機運に包まれる場合があったりと、明暗が分かれることは事実である。

何がその成否を分けるのか。首長である以上、災害時の行政対応を最善に導く不断の努力は必要であり、先行被災事例に学び災害対応の具体において良い手本は参考に、失敗については同じ過ちを繰り返さぬよう努めることは重要である。しかし、先行被災事例に学ぶべきは行政対応の具体だけではない。災害であるがゆえに大なり小なりの被害が生じるが、それであっても地域が災害に前向きに向かい合い、地域一体となって災害を乗り切る機運を首長がどのように導くのか。首長自らのそのときの振る舞い、とるべき姿勢はどうあるべきかを学び、参考にすることは重要である。

水害については、先行被災地の首長たちが自らの経験を他地域に生かしてもらいたいと願い、水害サミットとして「水害時にトップがなすべきことは…」のような情報発信を積極的に行っている。また、最近の大規模災害を事例に、消防庁が被災自治体の首長提言を「市町村長による危機管理の要諦」としてとりまとめている。

そこに示される提言の数々は、被災自治体だからこそ体得した知恵として、どれもが教訓に満ちており、災害対応の具体のみならず、災害対応に当たるに際しての首長のあるべき姿勢についても参考にしていただきたいことばかりである。

2 「市町村長による危機管理の要諦」は、重要な首長マニュアル

「市町村長による危機管理の要諦」に記述されている具体の内容は、大別して2つある。1つは被災自治体の体験から、首長がとるべき行動の具体を明確にアドバイスする内容であり、2つめは首長としての心構え、求められる姿勢に関する内容である。

内容の大半は前者の初動体制において首長のとるべき具体の行動に関するアドバイスであり、首長の立場として示唆に富み即効性がある内容となっている。アドバイスする内容は、①緊急参集について、②災害時応急体制の早期確立について、③避難勧告等の的確な発令について、④他機関への応援要請について、であり、混乱しがちな初動対応における教訓が網羅されている。

各項目は具体的で極めて重要な示唆ばかりであるが、これらの一連のとるべき行動を横断的に見るとき、その根底にあるものは何かを見抜き、自らの心構えや姿勢に反映することはさらに重要である。すなわち、首長の災害時対応に関する具体の示唆を俯瞰(ふかん)するとき、その根底にある首長のマインドはどうあるべきかに関わる問題であり、「市町村長による危機管理の要諦」に記述されている2つめの内容である心構え、姿勢の問題である。これについては、「全責任を負う覚悟をもって陣頭指揮を執る」と示されている。

つづきは、ログイン後に

『議員NAVI』は会員制サービスです。おためし記事の続きはログインしてご覧ください。記事やサイト内のすべてのサービスを利用するためには、会員登録(有料)が必要となります。くわしいご案内は、下記の"『議員NAVI』サービスの詳細を見る"をご覧ください。