自治体学会会員/新潟県議会事務局 滝本直樹

1 はじめに(本稿の問題意識)

第一次分権改革以降、議員提案政策条例の制定数は増加傾向にあるが、首長提案のそれと比較した場合、その制定数はまだまだ少ないといわざるを得ない。

また、制定条例の内容については、他自治体の模倣・追従条例が多いとの指摘もある。マスコミ等においては、議会の政策立案能力を示す指標として、さらには、議会改革の進捗度を比較する有力指標として、議員提案政策条例の「制定件数」が取り上げられることが多く(1)、これが模倣・追従条例が出現する最大の要因との意見もある。

議員提案政策条例については、提出者においても、マスコミをはじめ批評する者においても件数至上主義に陥ることなく、量(制定件数)から質(条例内容)に力点を移していくことが必要であり、その意識改革を踏まえた対応こそが地方議会の活性化に寄与するとの基本認識の下、ここでは都道府県議会の条例提案動向を踏まえつつ、考察を進めることとする。

2 条例提案数の推移と議員提案政策条例の変遷

(1) 知事提案条例と議員提案条例の推移

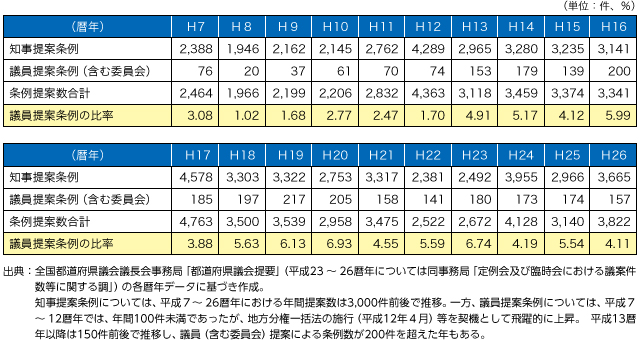

地方自治法にも規定されているとおり、首長及び議員(含む委員会)双方とも条例の提出権(同法149条1号、112条1項、109条6項)を有しているが、都道府県議会における提出者別条例制定数の推移を見ても分かるとおり、現状においては、知事提案の条例数が、議員(含む委員会)提案のそれを圧倒している(表1参照)。

(2) 議員提案“政策”条例の変遷

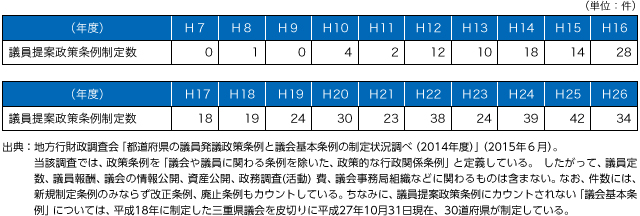

地方分権一括法の施行(平成12年4月)等を契機として、2(1)の議員提案条例同様、「議員提案“政策”条例(議員提案条例のうち、議会や議員に関わる条例を除いた政策的な行政関係条例)」の制定件数も飛躍的に上昇しており、平成11年度までは47都道府県議会合計で5件にも満たなかったそれが、平成12年度には2桁の12件となり、直近3か年度(平成24〜26年度)においては、3年連続で30件を超える制定数を記録している(表2参照)。

表2 都道府県議会における議員提案政策条例の制定数の推移(年度)

表2 都道府県議会における議員提案政策条例の制定数の推移(年度)

なお、前述のとおり、マスコミ等においては、議会の政策立案能力を示す指標のひとつとして、「議員提案政策条例」の制定件数を取り上げることが多いが、その扱い方には近年、変化が見受けられる。たとえば、日本経済新聞社産業地域研究所では、47都道府県議会を対象として「議会改革度調査」を行っているが(改革度を測る調査項目のひとつとして、議員提案政策条例の提案件数・可決件数(制定件数)を設定)、当該調査は、これまで3度実施され、最新の調査結果は平成27年4月に公表されている。最新の調査結果では、都道府県議会の改革度ランキング関連の記述に多くの紙面が割かれているものの、議員提案による政策条例づくりについては、平成27年3月までの過去2年半で活発化したが、中身は横並び傾向が見られるとの示唆に富んだ指摘がなされ、その対比として、「新潟県特定野生鳥獣の管理及び有効活用の推進に関する条例」、「徳島県消防防災人材の育成の推進に関する条例」、「宮崎県の地域医療を守り育てる条例」の独自性の高さが目を引く旨記述している(2)。