「経済再生、復興、 社会保障改革、教育再生、 地方創生、女性活躍、そして外交・安全保障の立て直しはいずれも困難な道のりで『戦後以来の大改革』だ」。安倍晋三首相は2月、国会の施政方針演説でこう述べ、決意を示した。

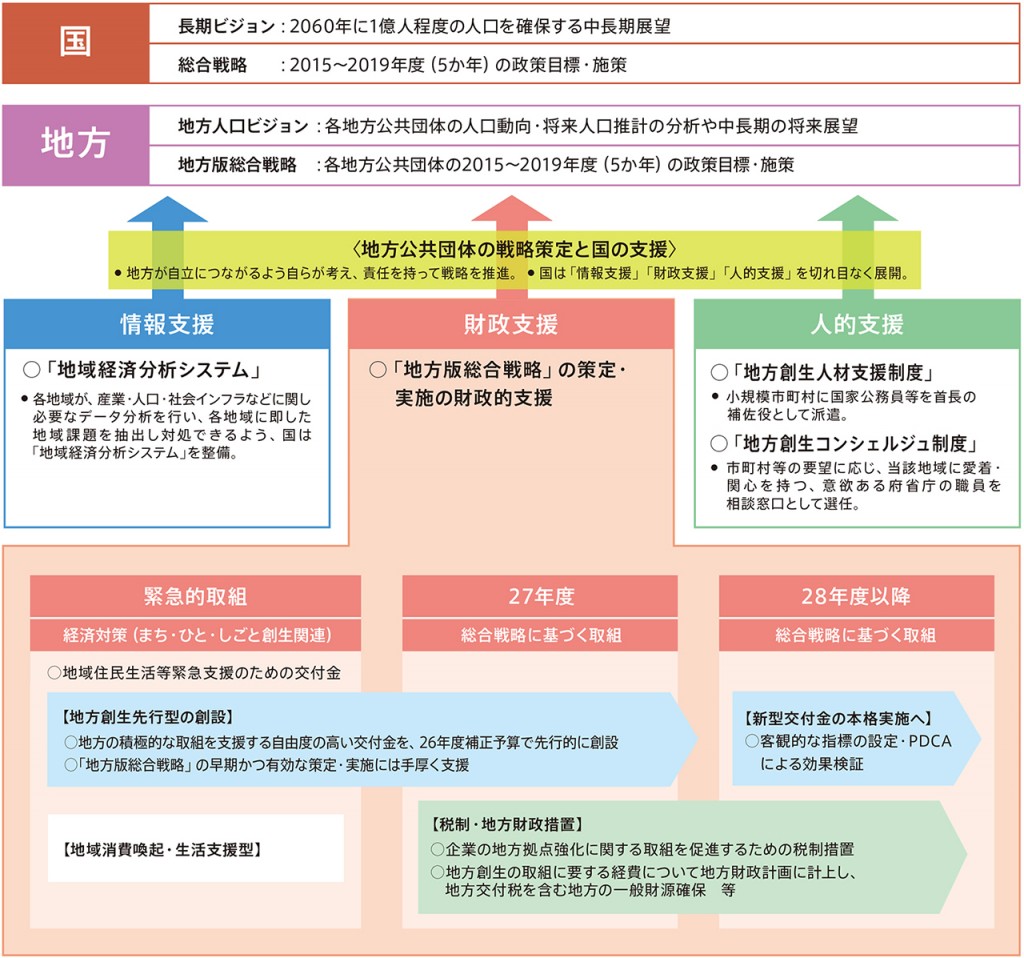

昨年末にまとめた補正予算や「総合戦略」に基づき地方自治体は、地方創生策づくりを急ぐ。ただ、戦略は既存政策のメニューを示しただけ。「あくまで地方創生の主役」として石破茂地方創生担当相は、自治体同士の競争を促すが、実態は地方に実施を“丸投げ”しているともいえる。

図1 地方への支援と施策の概観(*1)

図1 地方への支援と施策の概観(*1)

戦後、歴代政権が東京一極集中の是正や国土の均衡ある発展を旗印に掲げてきたが、人口の東京集中は3度にわたり起き、収束の兆しはない。地方創生は安倍政権の統一地方選対策に終わるのか、国土形成の分岐点になるのか。成果は自治体、地方議会の取組にかかっている。

深刻な人口減少

まず地方創生の背景にある人口減少の現状、そしてなぜ安倍政権が地方創生に乗り出したかを解説する。

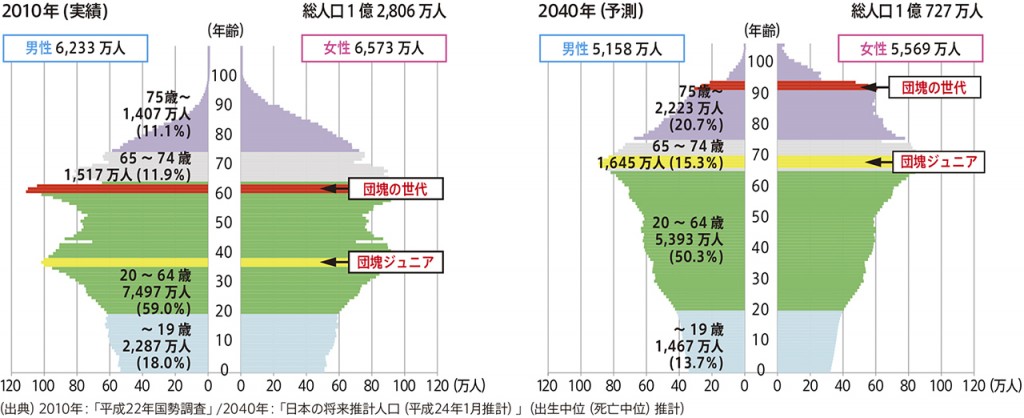

日本の人口は2008年の1億2,808万人をピークに減少している。国立社会保障・人口問題研究所(社人研)の中位の推計では、現状の2015年が1億2,660万人(65歳以上の人口の占める割合=高齢化率26.8%)に対し、2020年は1億2,410万人(同29.1%)、2030年は1億1,662万人(同31.6%)、2040年は1億727万人(同36.1%)、2050年は9,708万人(同38.8%)と急速に減少する。

図2 人口ピラミッドの変化(*2)

図2 人口ピラミッドの変化(*2)

しかも、歴史上どの国も経験していない超高齢社会を迎える。「人口が少しぐらい減った方がいい」という言説には乗らない方がいい。高度成長期の子ども、若者が多く、人が国土にまんべんなく住んでいた時代と、一極集中の超高齢社会とを比べると、同じ1億人でも質は全く違う。都市にとって減少は少しプラスになったとしても、地方にとっては集落、市町村の消滅を意味する。日本経済全体にとっても活力を失わせるだけにマイナス面は大きい。

人口減少について国はこれまでも対策をとってきた。1989年に出生率が、ひのえうま(1966年)の1.58を下回り、「1.57ショック」と呼ばれ、少子化が政治的なテーマに浮上している。

これを受け1994年にエンゼルプランをつくり対策を始めた。だが、当時はベビーブーム世代の子どもたち、団塊ジュニアが出産適齢期に入れば「減少は止まる。第3次ベビーブームが来る」という楽観論があった。これに加え、出産、子育ては家庭の問題として行政の支援が薄かった。人口が少しぐらい減った方が住みやすくなるという議論があったのも確かだ。

しかし、(1)非正規で働く人の増加に伴って若者の収入が減ったことや価値観が多様化したこともあり非婚化、晩婚化が進んだ、(2)出産、育児、教育の費用負担が増加したことに加え、産休のとりにくさなど仕事中心の社会が続いている、(3)仕事と家庭の両立が比較的容易な地方部の若者が都市部に吸い寄せられている―などの要因から、改善は見られなかった。