4 議会の要となる事務局の存在

そこで議会事務局の出番である。議会事務局は議員のパートナーとして、また、議会のシンクタンクとして活動することが望ましい。しかし、現状の議会事務局は人数が極めて少数な上に、前述のような議員や議会のサポーターとして機能しているとは言い難い。どちらかといえば議会事務局という名称のとおり、庶務や事務の活動が中心になっている。図1は、筆者がA市議会事務局の協力をいただき、議会事務局の1年間の業務内容とそれにかかる時間を可視化したものである。

図1 A市議会事務局の年間活動項目と時間

A市議会事務局の職員がいうには、「本来はデータ分析や政策立案、立法などへ関わりたいが、現状はそこまで手が回っていない」。私から「このほか、時間を要する事務はありますか?」と尋ねると、「視察の受入先を探すのが大変です」という返答だった。

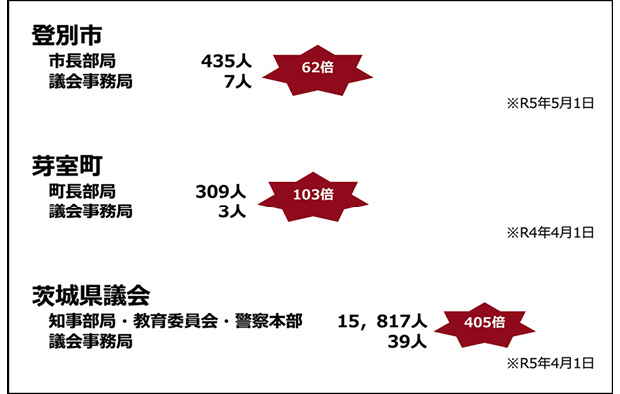

二元代表制とはいいながら、議会事務局職員数は執行部のそれとは大きな差がある。図2は、早稲田大学マニフェスト研究所の「議会改革度調査2023」から抽出した議会の事務局職員数と執行部側の職員数を比べたものだ。数では全くかなわないことが一目瞭然だが、それでもなお、議会は執行部と同じ資料を使用し審議時間も十分確保されないまま議決までいくプロセスだとすれば、地方議会は全くチェック機能としての役割が果たせていないことは明らかだ。

図2 議会事務局職員数と執行部側職員数との比較

このような状況では、どうしても議員個々の資質に頼るしかなく、熱心に取り組む議員とそうでない議員との差は開くばかりとなる。そして、議会全体の質的向上につながることはないだろう。議員活動や議会運営全体の見直しも必要だが、議会事務局を「事務局から政策法務立案局」へ強化することが、地方創生時代の成果を出すまちづくりには必要不可欠だ。

5 質の高い議論をするために

本特集で生成AIの活用を述べてきた。あくまでもインターネット上にある情報から生成してくれるため注意点はある。しかし、議論するための骨子となる情報や資料を作成するには、アナログで情報収集や分析をして最初の資料を作成するプロセスと比較すると圧倒的な効率化が図れる(図3)。

図3 生成AIを活用したときの工程の違い(イメージ)

また、効率的に進められるだけでなく、生成AIは人が気づかない情報も提案してくれることがあり、多様な視点での議論につながる可能性が高まる。

議会事務局の職員数を急激に増員することは現実的には難しい。そうであれば、日々進化する新しい技術を積極的に導入したい。議会の役割は民意の代表として住民の意見を集約することが基本だ。これはアナログ活動の方が適している場合がある。しかし、それを補足する情報や情報を分析する手法は、生成AI等を活用した方が議論の幅や質を向上することができる。

政治の成果物は住民生活や地域に帰結する。地方議会が議論し結論を出す機関として本来の役割を果たし住民の期待に応えるために、熟議のための議論ができる情報の質を上げ、より住民の納得感の高まる議決ができる環境整備を期待している。