ポイント④ AIに質問してもらう

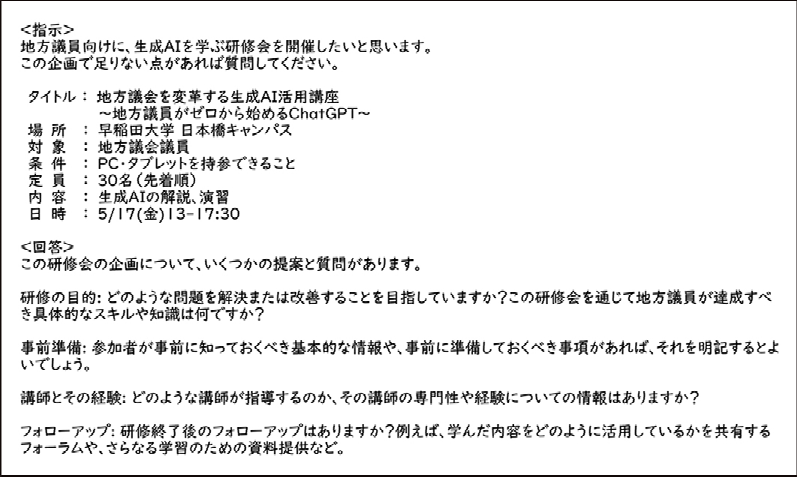

最後のポイントは、自分のアイデアをAIに示し、質問してもらうことだ。例えば、筆者が議員向け研修を企画した際、簡単な企画案をChatGPTに提示し、「この講座に不足している点を指摘してください」と尋ねた。すると、研修の目的、事前準備の内容、参加後のフォローなど、多くのアドバイスを得た(どれも納得のいく指摘だった)。

図5 AIに質問してもらう:研修企画の足りない点

また、研修会の企画で必要な点を最初から広く質問することも有効だ。つまり、企画段階で「何を考えるべきか」をそもそもAIに考えてもらうのである。

議員活動においても、自身では考えていなかった新たな視点や意見を提供してくれる。従来の議論では見落とされがちな点を浮き彫りにすることで、より深い議論を促すことが可能になるだろう。

最後に:生成AIによる議会改革の未来

ここまで生成AIを使ってみた方は、どんな感想を持っただろうか? 多くの方は、文章作成などの作業が楽になったと感じたかもしれない。しかし、筆者が最も価値があると感じるのは、AIから予想外の視点を示され、「そうか、こういう考え方もあるのか」と瞬時に気づきを得られることだ。これが「壁打ち」と呼ばれる活用法である。さらに生成AIを使えば、公の場で指摘される前に、自分だけでこっそり反省し、考えを整理することができる。

例えば、筆者がある議員の一般質問を借用し、ChatGPTに入力してみたところ、「導入部分が長く、話題が飛んでいる」、「説明が抽象的」などの指摘を受けた。また、学校のICT環境整備についての質問では、「ICT環境が整備されても、教師のスキル向上がなければ効果的に使われない」との指摘があり、このフィードバックがあれば、質問内容をさらに拡充するきっかけになるだろう。

さらに、ChatGPTをはじめとする生成AIは、文章の入力さえできれば即座に答えを返してくれる、非常にハードルの低いツールだ。先日の研修では、70代の議員が遠方から参加し、ゆっくりとしたペースでChatGPTとのやりとりを楽しみ、学んでいた。その熱意に頭の下がる思いである。デジタルに苦手意識を持つ議員も、生成AIを通じて考えを広げ、深めることができるはずだ。デジタルへの知見を深めるツールとして、積極的に活用してもらいたい。