ポイント① 条件を明示する

ChatGPTには、具体的で詳細な指示が必要だ。例えば、ある自治体で観光客を呼び込むためのキャッチコピーを考えるケースを想定しよう。ここでは、筆者が関わっている神奈川県真鶴町を例に挙げ、「真鶴町のキャッチコピーを考えてください」とシンプルな指示を与えてみた。すると、すぐに複数の案が提示された。初めてChatGPTを使う人は、このスピードと反応に衝撃を受けるかもしれない。

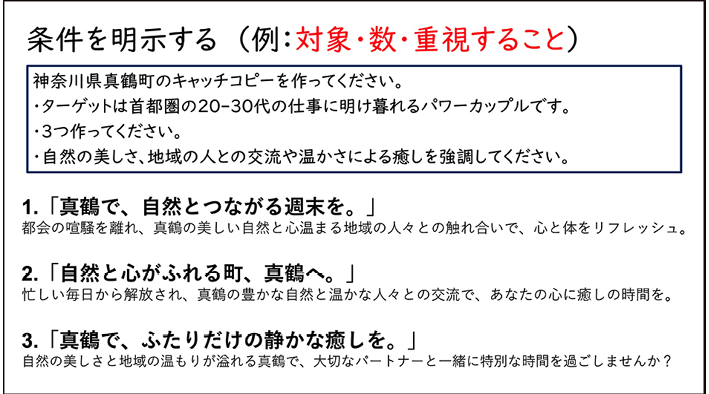

そして、良い結果を引き出すための一つ目のポイントは、条件を明示することだ。キャッチコピーの「対象」や「テーマ」を具体的に示すことで、ChatGPTの出力は依頼者の意図により近づく。例えば、「20〜30代の仕事に追われる首都圏在住のパワーカップル」を対象にし、テーマは「自然の美しさや地域の人との交流による癒し」と設定する。また、提案数も「三つ」と具体的に指定する。こうした条件を明確にすることで、ChatGPTの提案は依頼者のニーズに近いものになっていく。

図2 条件を明示する:キャッチコピーの作成例

さらに、気に入った案が出てきたら、そのアイデアを深掘りすることも可能だ。例えば「『自然と心がふれる町、真鶴へ。』というキャッチコピーについて、自然による精神面のリラックスを強調して、あと三つつくってください」と指示すれば、同様のイメージに基づいた追加の提案がすぐに得られる。これは、すでに前例があるなど、ある程度自分の欲しいイメージが明確になっているときに特に有効だ。

ポイント② AIに適切な情報を与える

AIの出力の質は、与えられる情報に大きく依存する。二つ目のポイントは、AIに参照してほしい情報を提供することだ。これによりAIが生成する結果の安定性が向上し、分析力が強化される。

例えば、仙台市議会の鈴木すみえ議員は、がんサバイバー支援に関する質問を作成する際に、NHKの番組内容やNPO法人の話をテキスト化し、AIに読み込ませた。これにより膨大な情報を整理し、効率的に質問を作成することができた(※注記:この例はChatGPTの有料版の機能であるGPTsを活用したものだ)。

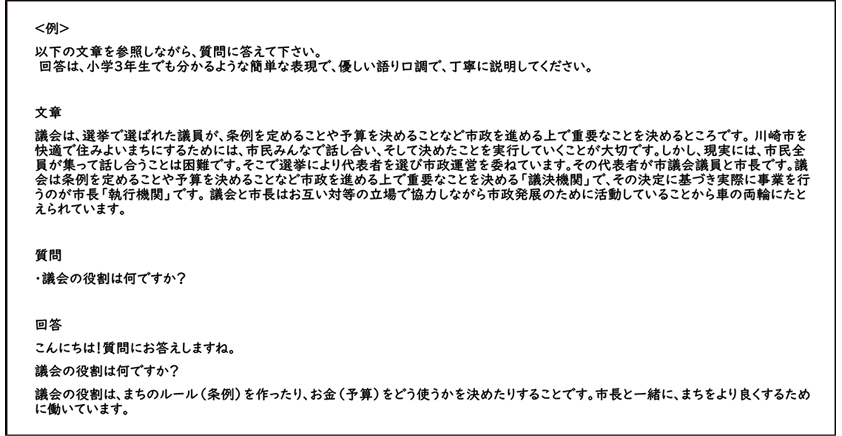

ここでは簡単な演習として、地方議会と執行部の関係についての短い文章をAIに参照させ、その上で回答を引き出してみる。また、分かりやすさを重視し、「小学3年生でも分かる簡単な表現」といった条件を加える。

図3 「AIに情報を与え、回答を得る」の例

あくまで簡単な例だが、行政の世界には膨大な量の文章があり、それをすべて読み込むのには膨大な時間と労力がかかる。議員であれば、この困難さを誰もが実感しているはずだ。

さらに発展した手法として、ChatGPTの有料版ではデータの追加やカスタマイズが可能なバージョンを作成できるサービスがある(2024年10月時点)。興味のある方は、ぜひ試してみてほしい。