地域包括支援センターの問題

次に、自治体レベルの今後重要と思われる介護問題を考えていきたいと思います。

まずは、地域住民にとっての介護相談の入り口となっている地域包括支援センター(以下「包括センター」という)を取り上げたいと思います。

包括センターの問題については、その前提として第1号被保険者数3,000~6,000人につき、保健師等、社会福祉士等、主任介護支援専門員等それぞれ1人ずつの配置と、厚生労働省は曖昧なルール設定をしています。この設定は、人口過密地域と過疎地域では人口分布も異なるための幅であることは想像に難くありません。

しかし、2024年度の介護保険制度改正では、包括センターをめぐる様々な改正がなされました。例えば、包括センターの総合相談機能の一部がケアマネ事業所(居宅介護支援)などに委託可能となったり、介護予防ケアマネジメント(介護予防支援)の指定をケアマネ事業所(居宅介護支援)が行うことなどが可能となったことなどです。

その背景には、包括センターで働く者の約10人に1人が過労死ラインに達している調査結果などがあったとされています。

これらから垣間見えるのは、一部の地域においては、高齢化が進みすぎた結果、包括センターがパンク状態にあるのではないか、ということです。

また、かねてより、包括センターについては、「機能強化」といった名目の下で評価事業などがなされています。この点、多くの包括センターは民間委託されているものが多いのが実情で、包括センター職員の待遇面については、介護職員のような処遇改善加算もありません。評価事業において職員の定着率などを問う項目もありますが、この評価事業そのものがきちんと包括センターを評価できているのかについての検証も必要でしょう。

総合事業の進捗について

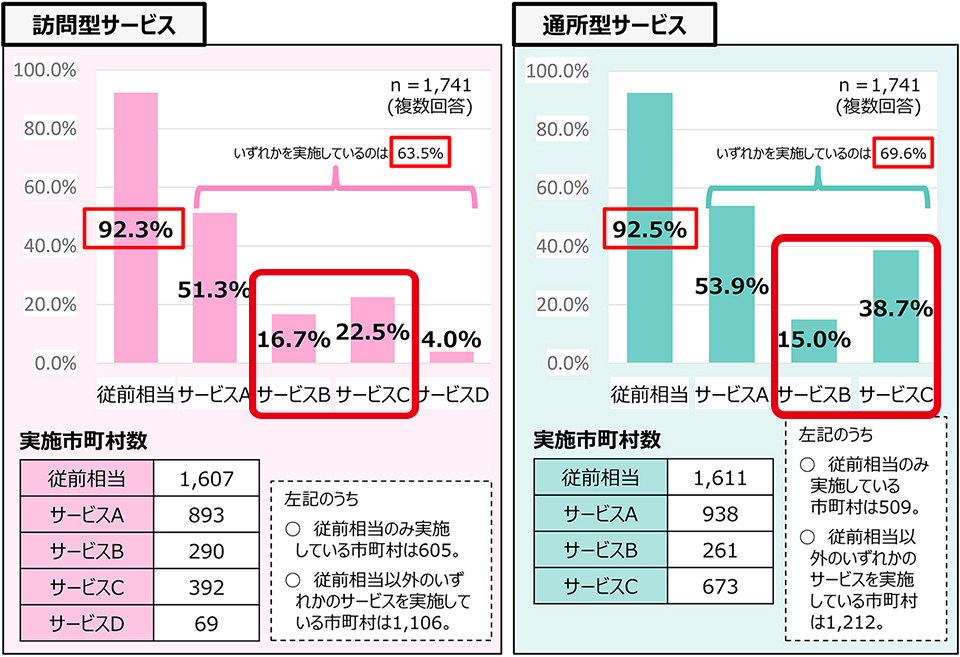

2015年度制度改正の際に、これまであった介護予防訪問介護と介護予防通所介護が保険給付からなくなり、総合事業(地域支援事業)に移管されました。この際、介護予防訪問介護は、訪問型サービス(旧介護予防訪問介護)、訪問型サービスA(基準緩和型)、訪問型サービスB(住民主体型)に大別されました。同様に、介護予防通所介護も通所型サービス(旧介護予防通所介護)、通所型サービスA(基準緩和型)、通所型サービスB(住民主体型)に大別されました。

サービスAやサービスBは当然、報酬単価も従前の保険給付より安くなりますので、そこへ進出しようとする事業者は多くはありません。

それに加えて、住民が介護サービスの単なる受け手に甘んじるのではなく、支える側としても役割を持つことが、介護予防にもつながり、保険給付額も下がるといったコンセプトの下で、サービスBの立ち上げなどを進めるよう国や自治体が喧伝(けんでん)しました。しかし、その数はほとんど増えていない、という実態があります。

出典:厚生労働省「介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けて(参考資料)」(2023年)(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001171046.pdf)

図2 介護予防・日常生活支援総合事業 実施市町村数(令和2年度)

特に訪問型サービス、つまりホームヘルプの欠如は、場合によっては、買物、掃除など家庭生活の維持継続に大きな影響を及ぼします。

そこへ今後は、さらに介護給付対象であるところの「指定訪問介護」の担い手そのものが不足する状況が見込まれます。

特に、訪問介護の人材という観点で考えるならば、2024年度制度改正では、本体報酬が減額され、いくつかのマスコミ等でも訪問介護事業所の倒産ニュースなどが報道されました。その他の訪問介護の介護報酬の改定内容を見ると、重度の利用者の受け入れを促すような特定事業所加算の見直しが行われているなど、今後の介護人材不足を踏まえ、リソース(専門職)を軽度者ではなく、重度者へあてがわんとする改正に見えなくもありません。しかし、その一方で、軽度者の生活ニーズを支えるサービスBやサービスCは増えていません。

このままでは、軽度者の困りごとは解消されないままになり、在宅生活は頓挫してしまいます。

この点、総合事業は介護給付に比べ、自治体がつくる資料も地味であったり、分かりづらいため、あまり注目されませんが、不足した場合には、地域の高齢者の生活は成り立たなくなるため注視が必要かと思います。

ちなみに、総合事業におけるサービスB等の立ち上げは、生活支援コーディネーターなどが関わる生活支援体制整備事業などとも関係してきます。この事業は「地域づくり」などとも評されますが、筆者はこの事業に議員が関与している事案を聞いたことがありません。各地における総合事業の実態や生活支援体制整備事業の実態把握から、まずは着手していく必要があるのではないかと思います。

また、こども領域で拡大しているこども食堂などのムーブメントも、同じ地域で起きている「地域共生社会」(5)といったくくりで総括していくことも可能かもしれません。