介護問題の概観の捉え方

これからの介護問題を考える視点として、「制度」、「お金」、「人」に大別し、さらにそれぞれ「国」、「自治体」、「現場」レベルに細分化することが可能ではないかと思います。

これらのうち、国レベルの制度問題については、内閣官房(1)や厚生労働白書(2)などにあらかたまとめられており、お金の問題については財務省(3)が資料を提示しています。

これらでおよその国レベルの問題は把握可能かと思います。そして、問題の背景には、少子高齢化が大きく影響していることはいうまでもありません。

今後の自治体レベルの介護問題

ただし、上記はあくまで国レベルの問題であるため、自治体ごとの個別具体的な問題はこぼれ落ちている割合が高いわけです。特に、前述の少子高齢化の特色は、自治体ごとにその進捗状況が異なる、ということです。

具体的には、これから高齢者が増加する自治体もあれば、高齢者そのものが減少していく自治体も出てきます。それらは、住民人口、介護保険料、介護サービスなどの数にも影響してきます。しかし、隣の自治体とは状況が異なるため、あまり参考にならないことが起きてくるのではないかと思います。

折しも先日、とある地方新聞社の取材を受けました。その地域では、既に高齢者人口のピークは過ぎ、減少に転じているとのことでした。当然、介護サービス事業者にとってはお客が減ったり、サービス提供の非効率化問題も発生してきます。そして、介護サービス事業者が撤退すれば、住民は介護保険を利用できなくなってしまいます。

にもかかわらず、国が提示してくる情報は国レベルのものでしかないので、各地域の個別の問題解決にはあまり参考にならないでしょう。

つまり、今後は、介護をめぐる問題も自治体ごとの個別性が顕著になってきて、その解決方法や答えも参考になるものがない状況──つまり、他の自治体はお手本にならず、自ら問題解決策を考えていかなければならない時代が来るということです。

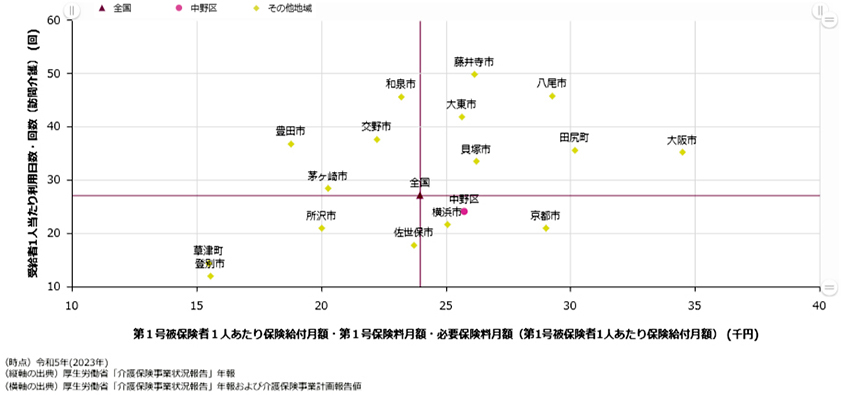

また、自治体ごとの制度的な情報を確認する意味では、地域包括ケア「見える化」システム(4)があります。これが問題解決になるとはいえませんが、数字で地域の実情を把握していく一つの素材にはなるでしょう。

図1 「受給者1人当たり利用日数・回数(訪問介護)と第1号被保険者1人当たり保険給付月額・第1号保険料月額・必要保険料月額(第1号被保険者1人当たり保険給付月額)の分布」を地域包括ケア「見える化」システムで筆者が作成した図