つくば市のネット投票

こうした旧来型選挙を改めていく方法として、アナログ型投票ではなく「ネット投票」がある。茨城県つくば市がスマートシティ特区として次回の市長選挙・市議会議員選挙での実施を目指して実証実験を繰り返している。

○ブロックチェーン×マイナンバーカード×顔認証技術によるインターネット投票を実施しました!

https://www.city.tsukuba.lg.jp/soshikikarasagasu/seisakuinnovationbusmartcitysenryakuka/gyomuannai/1/1008320.html

○つくば市が取り組む選挙DX「インターネット投票」実証実験の裏側に迫る!

https://biz.kddi.com/beconnected/feature/2021/210908/

ネット投票は上記三つの問題提起に対して回答を用意してくれる。

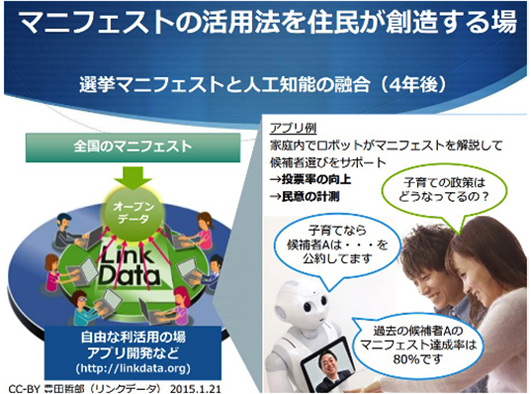

一つ目の「誰でも・どこからでも投票」というのは説明不要だろう。二つ目の「選挙公約の掲載」については、インターネットで投票しようとすれば候補者情報をどこから入手するのか? という課題が残るが、それに対して選挙公報なら全候補者情報が同じプラットフォーム上で掲載されているため閲覧して投票先を決めるというのには非常に便利となる。選挙公報も活用され一石二鳥である。三つ目の「選挙は非日常」という問題についても、ネット投票が中心になってくれば日常の情報や選挙情報もインターネットを介して入手する人が増えるだろう。もちろん、アナログの集会や意見交換の機会は非常に重要だが、車を走らせてスピーカーで名前を連呼してという旧来型の選挙からは脱却できる可能性が高まる。将来的には、候補者が自身の公約をクラウド上にアップし、それがAIを通して有権者が投票先を検索でき、自分の考えに近い候補者や実績のある候補者の検索にもつながるという選挙に変わるかもしれない(図)。

図 2015年マニフェストスイッチプロジェクト発表会資料

ネット投票の手前の電子投票

電子投票は、ネット投票のようにどこにいても投票できるものではなく、投票所へ行かなければならないが、デジタル投票のため投票結果を瞬時に出すことが可能だ。世界の先進国で電子投票を行っていない国は日本だけというように、世界中で電子投票はポピュラーなものになっている。その理由は、外国は他民族国家で言語が複数通りもあること、また、日本のように教育が行き届いていない場合もあって識字率が低いこともあり、電子投票を導入している国が多い。単一民族であり識字率の高い日本でも電子投票は2000年初頭の頃に広がり始めたが、システムにかかるコストやシステムトラブルや不慣れな人為的ミスが発生するなど問題が続いたことから旧来型の選挙に戻ってしまった。日本は電子投票に苦い経験があるため、従来型の選挙事務手法を変えることに総務省はじめ選挙管理委員会の抵抗が非常に強い。