3 地域通貨導入戦略の目指すもの

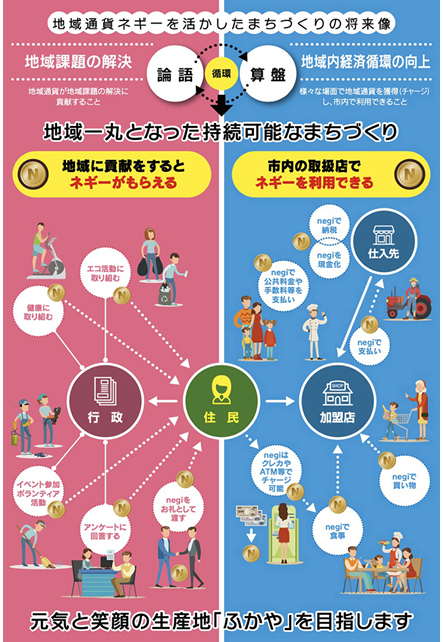

本市では、2021年4月に「地域通貨導入戦略」を策定した。この中で本市における地域通貨とは、「地域内経済循環の向上」と「地域課題の解決」の実現に貢献し、地域一丸となった持続可能な地域経営を実現するためのお金であると定義した。

郷土の偉人である渋沢栄一翁が生涯のモットーとしたのが、道徳と経済の一致を唱える「論語と算盤(そろばん)」という考え方である。「算盤」とは経済性のことであり、人や企業は、お金や利益のことばかり志向するのでは、いけないという考え方である。一方、「論語」とは道徳であり、公益やよいことを表す。しかし、こちらも経済性やお金への思慮が抜け落ちていてはいけないという考え方である。その両者「論語と算盤」が一致しないと物事は長続きしないというのが、栄一翁の考え方である。

こうした栄一翁の考え方になぞらえて、地域通貨導入戦略では地域通貨ネギーの考え方を整理した(図3参照)。算盤とは、市内の様々な場面でネギーを利用できる環境を整えることであり、論語とは、地域に貢献することでネギーを受け取れるということである。こうした道徳と経済の一致で、ネギーは地域一丸となった持続可能なまちづくりを目指すのである。

出典:地域通貨導入戦略

図3 「デジタル地域通貨ネギー」概念図

ネギーの利用方法についてであるが、アプリタイプかカードタイプを選択して使用することが可能である。スマートフォンをお持ちでない高齢者やお子さんでもネギーを使えるように、ユニバーサルデザインの観点で利用方法を設計している(図4参照)。

図4 選べるアプリタイプとカードタイプ

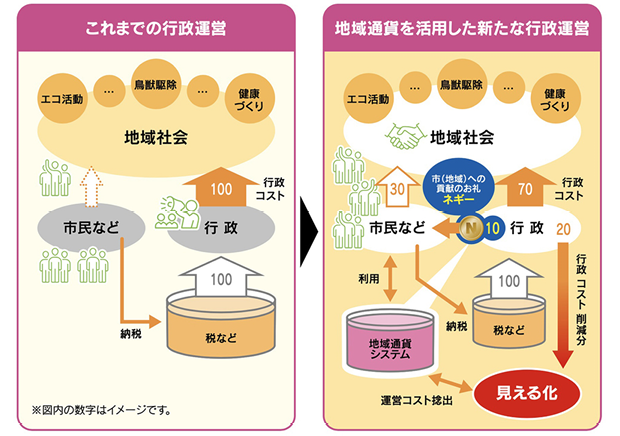

ネギーは、これまで多くの地域通貨の事例が直面してきた運営収支の課題に関して、新しいモデルでの挑戦を行っている(図5参照)。これまでの行政運営では、地域課題の解決のために行政が税金などから100のコストを支出していたとする。地域通貨ネギーを用いた新たな行政運営では、地域課題の解決のために市民の協力や創意工夫に対して仮に10を渡し、行政の支出を70に抑えることを目指す。そうして全体で削減することのできた20のコストの一部を地域通貨の運営経費に充てて、継続的な地域通貨の運営を目指すのである。

この点は、加盟店からの決済手数料で運営費を賄う、多くのキャッシュレス決済と異なるアプローチを行っているが、このアプローチによる収支の実現に関しては、現在挑戦中という状態にある。

出典:地域通貨導入戦略

図5 地域通貨収支モデルの新たな試み

紙幅の関係でここでは詳細には触れないが、本市の地域通貨が目指すものは新しい行政マネジメントの確立である。本市では、市の最上位計画である総合計画の38の施策に対して、それぞれまちづくり指標を設定している。分野別の各施策に対しては、全庁で500を超える事務事業が体系的にひもづけられ、2,000を超える指標により各施策と事務事業の進捗に関するモニタリングがなされている。これらまちづく指標に連なる一連の成果の流れは、総合計画全体についてロジックモデルとして体系的に整理されており、これら指標群の中から地域通貨ネギーでコントロール可能な指標をターゲットとして抽出し、成果指標の実績向上と効率性の改善によるコスト削減を目指すのが地域通貨ネギーの核心である。

こうした発想方法で、これまでなかなか具体的な推進手段を手当てすることが難しかった総合計画の全体の進捗を進めたい。

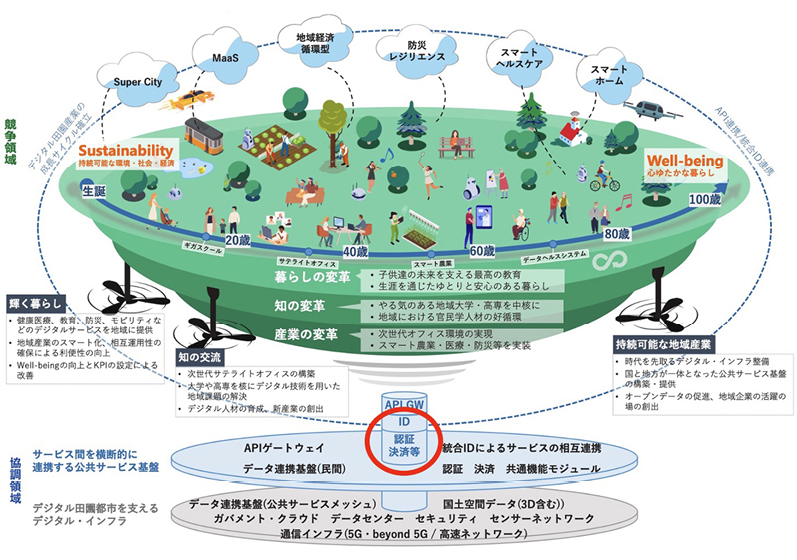

また、国が示す「デジタル田園都市国家構想の取組イメージ全体像」(図6参照)の根本の赤丸の部分における「ID」がマイナンバー、「認証」がアプリなどによるオンライン認証の仕組み、そして「決済」の部分にデジタル地域通貨ネギーを適合させ、自治体DX推進のための基本条件の整備を進めている。

出典:「デジタルから考えるデジタル田園都市国家構想」デジタル田園都市国家構想実現会議(第1回)牧島大臣提出資料

図6 デジタル田園都市国家構想の取組イメージ全体像