地方議会の環境整備

地方議会の制度や設備面にも改善が必要だ。例えば、視覚障害者は介助犬を同伴している場合があり、車いす利用者は介助者が同伴しなければならない場合があるが、議場内には議員以外の者が立ち入ることを認めていない議会が多い。弊所の調査によれば、これを認めている議会は3%にも満たないことが分かった(図2参照)。

図2 会議等への介助者・介助犬の同伴が認められている議会

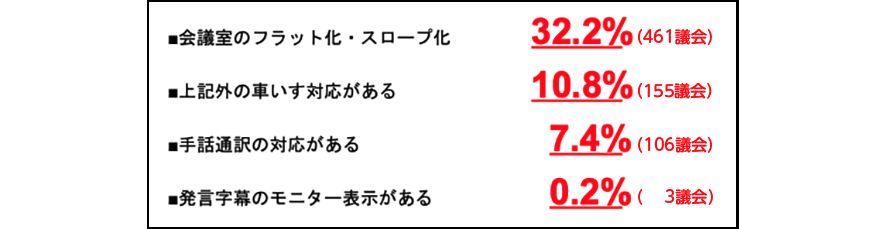

また、設備面で見ても障害者が活用しやすい環境整備は遅れていることが分かる。会議室のフラット化・スロープ化など車いす利用の障害者への対応と比較し、手話通訳や発言字幕モニターなど視聴覚障害者への対応は少ない。障害者議員が誕生して初めて施設改修等を始める議会も少なくなく、消極的な施設整備の一面がうかがえる。今後、ICT技術の進展など音声認識ツールを活用した発言字幕モニターの導入も期待される(図3参照)。

図3 地方議会における施設整備の状況

障害者が政治に参加すると何が変わるのか?

障害者が政治に参加すれば議会の制度や設備が変わるだけではない。そもそも障害者が政治に参加することで期待される成果は社会の変化である。今まで仕事に就けなかった人が就けるようになったり、散歩も一人でできなかった人ができるようになるなど健常者に比べて著しく活動が制限されている社会が変わっていくことにある。

例えば、車いす利用者が街を散歩すると、いくつもの段差に苦労をする。歩道であっても車いすが通れる幅が足りなかったり段差があり横転の危険性をはらむ歩道もあるのだが、健常者は普通に歩けるため特に意識されることがない。雪が降ると道路の点字ブロックは雪で隠れたり氷で凹凸が分からなくなり、視覚障害者にとっては外出ができなくなる。災害時、防災無線で一斉放送をして状況を知らせるが、聴覚障害者にはその情報は届かない。これらのように障害者でなければ分からない課題が社会には山積しており、誰もが自己実現しやすい社会にはまだまだ課題が多いが、健常者の視点だけで街づくりが展開されるとその実現には程遠い。

しかし、障害者の立ち位置で街づくりを展開すれば、健常者にとっても暮らしやすい街になるだろう。車いすが通りやすい歩道の実現は、ベビーカーを押しやすい歩道となり高齢者が歩きやすい歩道ともなる。降雪のとき点字ブロックが隠れない仕掛けの実現は、健常者にとっても歩く目印になり雪が解けた状態になるため歩きやすくなる。緊急時の一斉連絡が防災無線だけでなく複数あった方がたくさんの人に情報が届くことになる。このように「障害者のために」と意識して取り組むのではなく「誰にとっても」暮らしやすい街づくりを目指すなら、健常者だけの視点で議論されると気づかないことが多いのではないだろうか。