早稲田大学マニフェスト研究所事務局長 中村 健

議会改革度調査の背景

早稲田大学マニフェスト研究所が実施している「議会改革度調査」は2010年に開始し今年で13年目を迎えるが、初年度から「議会ホームページのユニバーサルデザインについて」、「バリアフリーについて」を質問項目に加えている。理由は「議会を構成する議員に偏りがあるのではないか?」、「住民意見の集約をする機関として十分といえるのか?」という問題意識があったからだ。当時、女性の社会進出が社会全体でも話題となり、とりわけ政治の世界は男性中心で男女比がアンバランスであるといわれていた。また、「議員のなり手不足」も地方選挙ではクローズアップされてきていた。加えて、弊所は議会改革度調査を実施する5年前から選挙事務のあり方を調査研究しており、そのときから「車いすの方が投票しやすい投票所」や「視覚障害者が分かりやすい選挙公報などの情報発信」等について研究をしていたため議会改革度調査を始めるに当たり、議会の多様性の観点から多様な主体が政治参加できるための研究を目的に質問項目に取り入れてきた。

地方議員の構成

どのような人が地方議員になっているのだろうか? 全国町村議会議長会が調べたデータ(2017年度)によると、男性女性の比率で見れば男性が90.1%、年齢構成は50歳代が16.3%、60歳代が52.1%、70歳代が22.0%と50歳以上が全体の90%超となる。また、議員になっている人の職業は、農業が29.5%、無職が21.9%であり全体の半分以上を占めている。これらのことから、町村議員の傾向は「50歳以上の男性で農業従事者か定年退職などをされ現在は無職の人」が多いといえる。市議会についてのデータはないが、筆者の肌感覚としては町村議会より若干、年齢構成は下がり女性も少しは多いだろうが、それほど大きな差はないであろう。

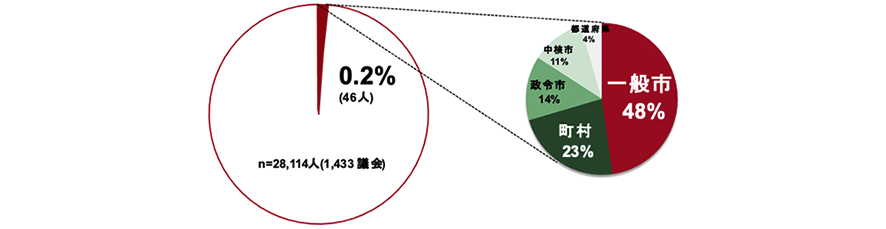

しかし、現代社会は男性と女性だけで分けられるものでもない。また、健常者だけの社会でもない。にもかかわらず弊所の調査結果によると、地方議会議員の中で障害者はわずか0.2%(2019年度現在)にしかすぎない(図1参照)。

※法定雇用率制度では、身体、知的及び精神の障害者を対象としている。一方、本調査では、車いす利用の方又は視聴覚障害の方のみを対象とした。

図1 障害者議員の数

日本の人口1億2千万人のうち身体障害者は436万人(令和2年度内閣府障害者白書より)いて全体の3.6%になるのだが、この数字から見ても地方議会議員の0.2%は非常に低い数字といえる(もちろん直接的な比較は難しいが)。障害者が政治へ参加する際にはいくつもの壁があるのだろうと容易に推察できる。