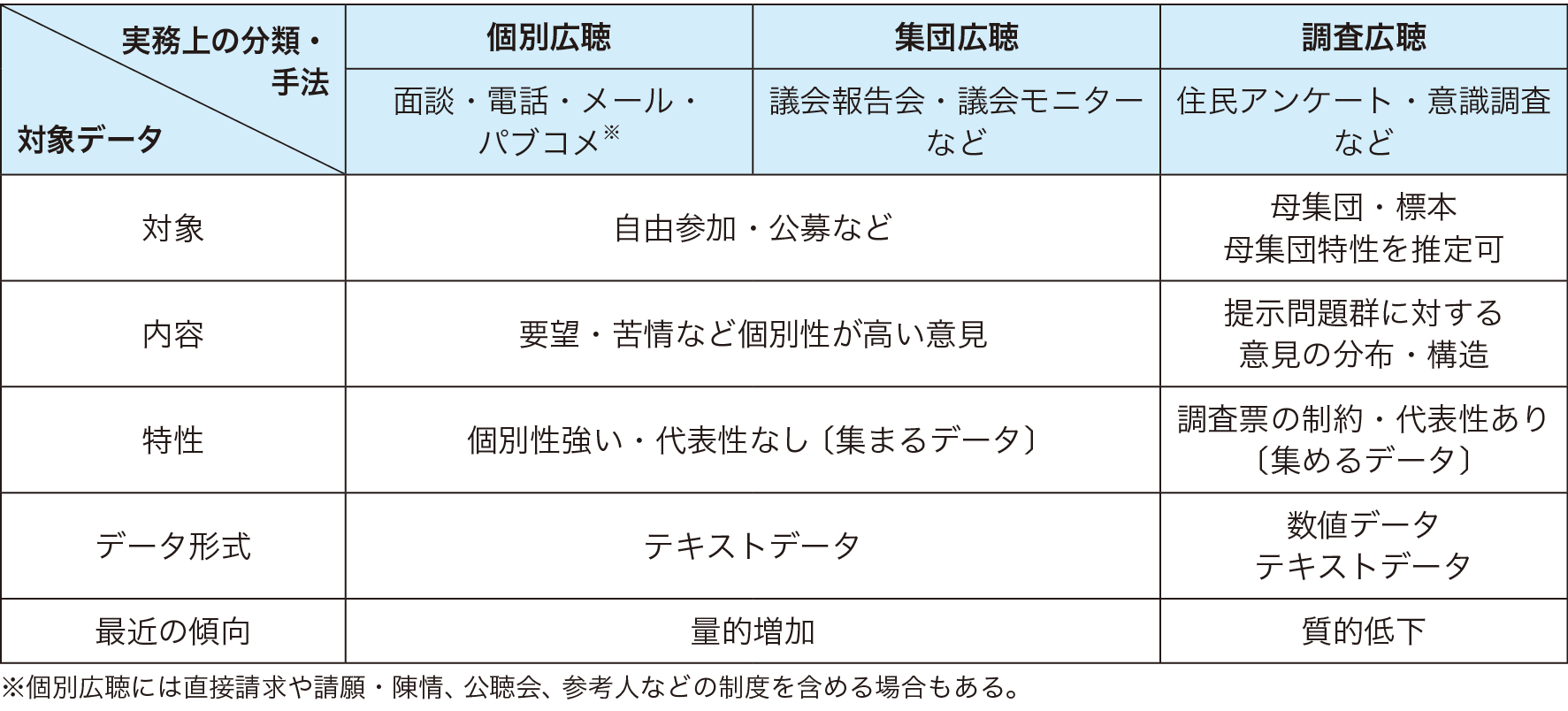

(2)広聴活動のフレームワーク

次に、行政の広聴活動を参考にして、議会の広聴活動の手法とそこから得られるデータについて整理を行う。行政の広聴活動は実務上その機能と形式から個別広聴、集団広聴、調査広聴に分類される。この三つの分類とそれぞれの手法によって得られるデータの特性 などを整理したものが表である。

表 議会広聴活動のフレームワーク

この表では、個別広聴の手法として面談、電話、メール、パブリックコメント、集団広聴の手法としては議会報告会、意見交換会、議会モニター、調査広聴として住民アンケート、意識調査を取り上げた。

個別・集団広聴と調査広聴との大きな違いは、①調査主体が提示した質問群に対する答えか否か、②対象者を母集団・標本を前提としているか否か、ということである。この二つの違いから、個別・集団広聴と調査広聴によって得られるデータには以下のような特徴が認められる。個別・集団広聴によって得られるデータは調査主体の質問に制約されない住民による自由な発言である。したがって、具体的で個別性が強く、データ自体には代表性がないといえる。調査主体はその発言を聴くまでその内容を全く知り得ないのである。他方、調査広聴から得られたデータは調査主体があらかじめ提示した質問群に対する一定時点での住民の意見構造や分布を表し、代表性をもつデータといえる。すなわち、個別・集団広聴によるデータは調査主体が意図せずに“集まったデータ”、調査広聴によるデータは調査主体が意図して“集めたデータ”なのである。また、データ形式も個別・集団広聴は発言のテキストデータ、調査広聴は調査票からの数値データが中心であり、その分析方法も異なる。さらに、最近の傾向にも大きな違いがみられる。議会報告会については、今後も実施する議会数や開催回数の増加を期待することができる。しかし、従来型の母集団・標本を前提とした面接法や留置法といった住民アンケートは、コストやプライバシーの問題等によりその実施が困難になっている。とくに住民のプライバシー意識は回答率や回収率の低下を招き、データ自体の品質に大きな影響を与えるようになっている。