5 IT/ICTをさらに活用しよう

IT/ICTといいながら、議会にとって優先されるべき「集合して対面で話し合うことができない状況」への対応の必要性からZoom、ウェブ会議を中心に指摘してきた。しかし、これも月並みな指摘だが、IT/ICTの進歩は議員にも議会にも利便性のあるツールを様々に用意している。

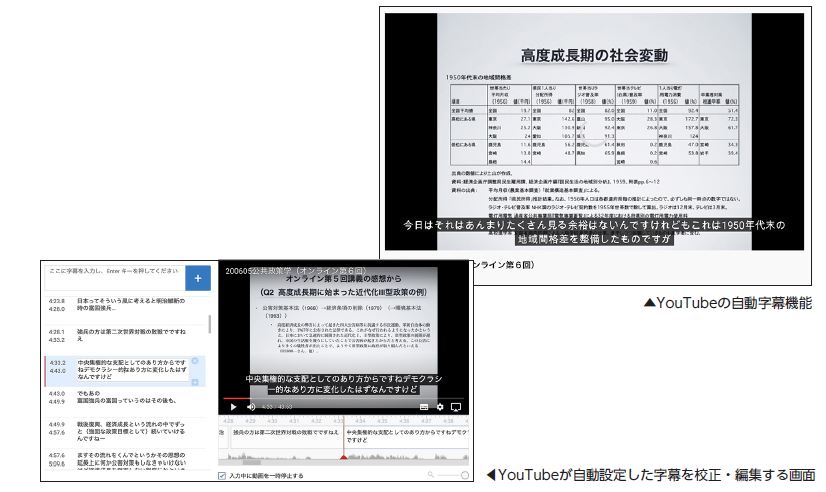

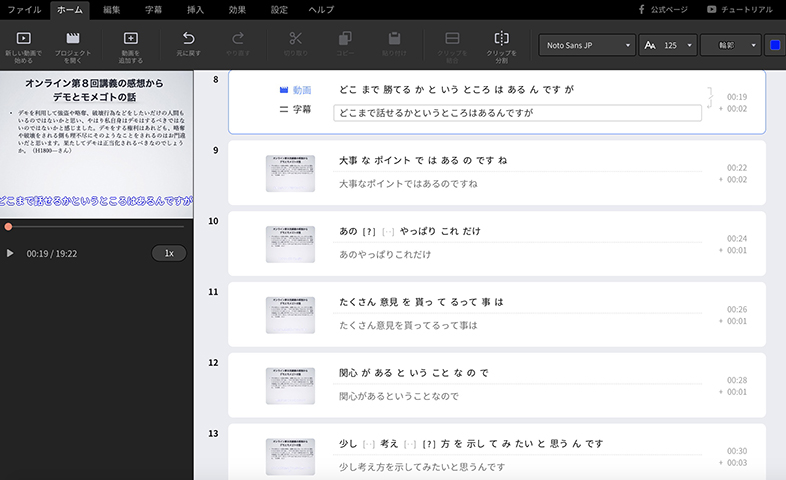

音声認識を導入している議会も多いだろうが、例えば、動画をYouTubeに上げれば、自動で字幕が付く。もちろん自動文字認識には錯誤もあるが、編集・校正するのは手作業で起こすより効率的だ。YouTubeの自動文字起こしのほかにも、Vrewというソフト(4)は、自動字幕生成に加えて、校正・編集のしやすいインターフェースを備えていて、字幕をテロップのように元の動画に重ねた動画を生成してくれる。視覚障がいのある方向けに開発されたUDトーク(5)は、翻訳機のようにマイクがとらえた音声をリアルタイムで文字起こしをするソフトだが、Zoomと併用してリアルタイム字幕表示として利用することができる。誤認識はもちろんあるが、その前提で、耳からの理解を視覚で補強すればよい。

特に広報広聴では、多様な活用が期待できる。ホームページでのお知らせ情報、議会のインターネット公開による透明性の確保だけでなく、「話し合う」媒体と機能の拡充のためのIT/ICT技術の広がりを、この状況への対応という「必要」、高度で利用しやすくなった技術の「活用」の両面で進め、議会の機能を止めない方途を議員の集合体である議会として確保するべきときが来ているといっていいだろう。

Vrewでの字幕編集の画面

〔追記〕

議員NAVIで連載中の「ヒロバな議会でいこう」で挙げた長野県飯田市の課題共有型円卓会議(えんたく)は、本年も7月末に開催を予定していたが、感染の再拡大のため司会の土山がZoomで参加し行うこととなった。翌日開催予定であった意見交換を主体とした研修も同様である。ツールがすでに整備されていることで、急な状況の変化にも対応できた例ではないだろうか。

(1) Zoomホームページ(https://zoom.us〔2020年7月23日最終確認〕)。当初、セキュリティ上の懸念が示されたが、回避策や対応策が示され、ソフトウェアも5.0にバージョンアップした。そもそもネットワークに完全に安心な状態はないといえ、「流れる情報の機密性に相応したセキュリティ対策」の水準を確保することが現実的である。Zoomの現バージョンでは委員会や打ち合わせといった議会と議会運営をめぐる一般的な利用には、準備が適切であれば(ミーティングの詳細を不特定多数が見ることができるホームページなどに流さないなど)問題ないだろう。

(2) 全国市議会議長会「【10-2】市長提出による議案の議決態様件数」『市議会の活動に関する実態調査結果:平成30年中』38頁(http://www.si-gichokai.jp/research/jittai/1201408_1953.html〔2020年7月23日最終確認〕)。また、本稿では同調査「【18-8】議会独自のフェイスブック、ツイッター、メールマガジンの実施状況」66頁も参考にした。

(3) 総務省自治行政局の通知「新型コロナウイルス感染症対策に係る地方公共団体における議会の委員会の開催方法について」(総行行117号、2020年4月30日付け)(https://www.soumu.go.jp/main_content/000685719.pdf〔2020年7月23日最終確認〕)。委員会のオンライン開催について差し支えないとしている。ただし本会議への「出席」は「現に議場にいることと解されている」とするが、委員会で審議をできるだけ進め(委員会外議員の参加の拡充や、全員所属の特別委員会を設定することも可能。また、公開性にも配慮したい)、本会議でなければ制度上できないことだけを本会議で行うことは問題なくできる。

(4) Vrew Voyagerxホームページ(https://vrew.voyagerx.com/ja/〔2020年7月23日最終確認〕)。無音部分のカット、字幕をテロップのように挿入するなどが便利。字幕部分をテキストファイル、また字幕ファイル形式で出力すると、議事録的に使え、あるいはそれをYouTubeなどに字幕として読み込むことができる。

(5) UDトークホームページ(https://udtalk.jp〔2020年7月23日最終確認〕)。アプリでの利用も可能。発話した音声をリアルタイムで文字起こしして表示する。対面で、あるいはシンポジウムなどでスクリーンに映し出して活用もできるが、Zoomと連携してZoom上に字幕を表示することもできる(「ZOOMの字幕機能にUDトークの音声認識結果を表示できるようになりました」2020年5月19日トピック(https://udtalk.jp/post-3885/〔2020年7月23日最終確認〕))。聴覚に困難のある方だけでなく、発話内容の理解には字幕は効果的。