2020.05.25 議会改革

第32回 議会の危機管理:状況認識、フェーズの区分による対応、危機管理体系の確立(下)

(3)感染症に関する議会の危機管理体系

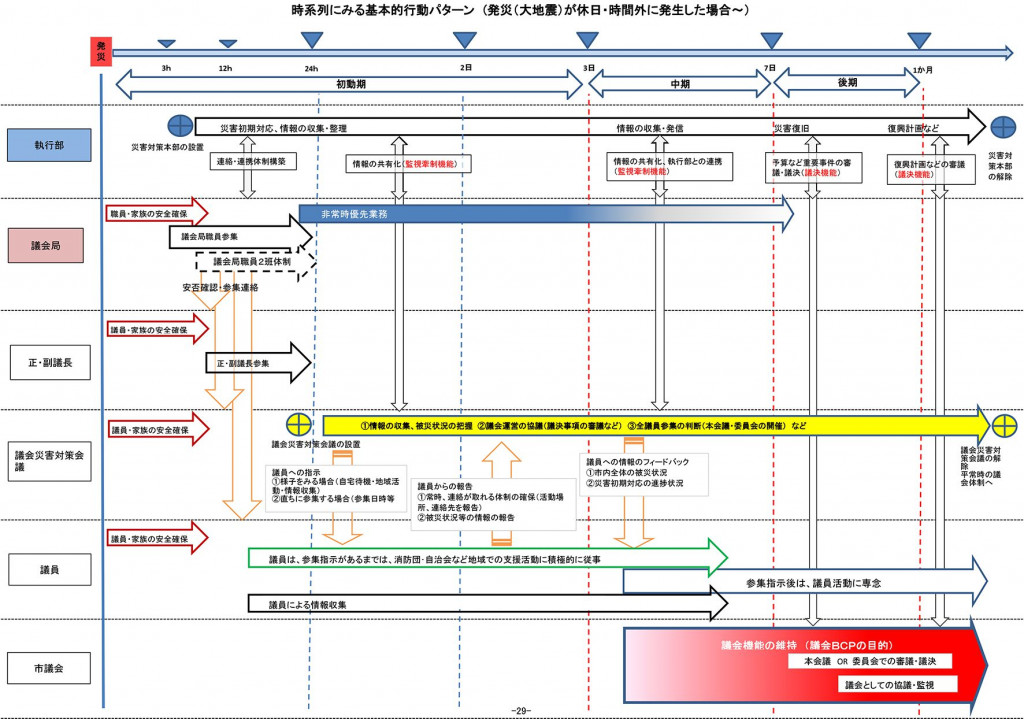

感染症危機に対する危機感は希薄であった。自然災害に関する議会の危機管理体系(表6)を、感染症危機を念頭にバージョンアップする必要がある。新型コロナウイルス感染拡大防止では、移動制限が有効であることが認知されている。「移動禁止」は困難かもしれないが、「移動自粛」を明記した条例制定も積極的に提言するべきであろう。

また、危機状況における議会の対応をバージョンアップしたい。他のほとんどの議会の行動指針とは異なり、大津市議会BCPは、地震、水害だけではなく、その他(大規模火災などの大規模な事故、原子力災害、新型インフルエンザなどの感染症、大規模なテロなど)が対象となる。

大津市議会BCPは意義あるものであるが、東日本大震災を契機として策定されたために(第1版は2014年3月)、「その他」への対応は希薄である。議会版BCP等の対象とする災害が限定されているのは、想定する災害の対象が限定されているためである。例えば、大津市議会BCPでは「地域防災計画に基づく災害対策本部、国民保護計画に基づく緊急事態連絡本部や市国民保護対策本部(以下「災害対策本部等」という。)が設置される災害基準を概ね準用する」からである。

したがって、議会としては議会版BCPの充実(対象の拡大(したがってフェーズや時間軸の設定の再検討))とともに、行政の災害に対する意識改革(したがって感染症危機への対応)も積極的に提案する必要がある。

* * *

阪神・淡路大震災でも、東日本大震災でも、議会・議員の活動については批判的な見解が聞かれた。しかし、すでに指摘したように、行政の論理とは異なる議会活動は危機状況にも重要である。先駆的事例を発掘し教訓とすべきときである。事前の危機状況への対処とともに、危機状況に直面した場合には日常活動が生かせることを議会は肝に銘じるべきであろう。危機状況には日頃の議会活動が問われる。

【危機状況下の選挙運動】

議員も首長もその任期の終了前には、新たな選挙が行われる。危機状況であっても、そうである。感染症危機下の選挙では、その際の開かれた選挙運動を模索する必要がある。投票日(期日前投票も含めて)には、投票用紙・鉛筆等の消毒、投票所の換気等の対応が必要である。同時に、感染防止のため握手はできないなど選挙運動にも影響が出ているため、ネットを活用した政策競争が必要だ。公開討論会もzoom等を活用してオンラインで進める必要もある。

なお、選挙にも例外はある。災害などにより投票日に投票ができない場合、さらに別の日に投票を行う必要があることは、公職選挙法に規定されている(繰延投票、公選法57①)。また、大震災等の発生に伴って、例外的に臨時特例法が制定されれば、延期が可能となる。阪神・淡路大震災の場合「阪神・淡路大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律」、東日本大震災の場合「平成二十三年東北地方太平洋沖地震に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律」に基づいて延期された地方選挙もある。

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、公明党は「地方選挙の延期を可能とする議員立法の検討に入った」(朝日新聞2020年4月10日付け)。ただし、「選挙は民主主義の基本であり予定通り行う考え」もある(同、岸田文雄自民党政調会長)。

筆者は、行政機能が壊滅的打撃を受けていない以上、選挙日程は通常どおり行うべきだと考えている。任期はまずもって民主主義の基本だからである。その上で、公平な選挙戦が可能になる様々な取組みを模索すべきである。選挙運動の自粛等だけでは、新人は政策を打ち出す機会が制限され、現職有利になる。

なお、現時点では行政機能が壊滅的打撃を受けていないとはいえ、そうなる場合も想定できる。また、国会が閉会している時期に災害が起きて特例法制定が困難な場合もある。厳格な規定を置いた上で、特例法ではなく一般法に例外規定を挿入することも慎重に検討する時期に来ているかもしれない。

~理解をさらに深めるために~

① 執行機関の役割分担の確認

② 議会(事務)局との協働

③ 住民との協働

④ 広域自治体・議会との連携(議員間ネットワークを含む)、及び市町村議会議員・都道府県議会議員・国会議員との連携

【追記】日常的な議会活動とともに、日常的なネットワークが緊急時に生きる。議員や議会事務局職員は全国的なネットワークをつくり出し、善政競争の要素を伴っていた。

今回の危機状況の対応においても、このネットワークが役立った。筆者が関わった(関わる)オンライン会議では、情報交換や課題が議論された。市民と議員の条例づくり交流会議/自治体議会改革フォーラム共催(2020年3月29日、5月11日)、ローカル・マニフェスト推進ネットワーク九州主催(5月15日)、ローカル・マニフェスト推進連盟主催(5月20日、6月13日、7月1日(予定を含む))。

また、自治体学会でも(2020年10月、熊本市開催予定)、この危機状況における議会の対応が分科会でテーマとして挙がっている。議会事務局研究会でも、議員報酬削減の時期・対応、専決処分等をめぐる質問と回答がメーリングリストをにぎわせている。議会版BCPの策定と実践として先駆的な大津市議会と岐阜県可児市議会が(現時点では個人的関係を生かして、その後、組織間)協力によって感染症を念頭に置いた議会版BCPの改定を目指しているとも聞く。

なお、こうした議員・議会事務局職員のネットワークだけではなく、地方六団体がその特性を生かして情報共有や国に対する政策提言をするべきであろう。それぞれの議会は、議会間交流を推進するとともに、議会として国に意見書等を提出することが必要である。

ところで、(上)編の追記で指摘した総務省通知は、複数の自治体から問い合わせがあったことが理由だという(朝日新聞2020年5月2日)。問い合わせもいいが、それぞれの議会で考えることが必要である。危機状況において、総務省に「お伺い」する姿勢を問いたい。

議会改革は、地方分権改革の申し子であると同時に、地方分権を進めた。議会基本条例に刻まれた「最高規範性」の中には、憲法をはじめとする法令の条文を解釈する基準としての機能も設計された。例えば、北海道栗山町議会基本条例25条2項を参照してほしい。なお、「禁止されていないものは自由にやっていいのか」という問いに、総務省行政課長は「具体的には、個別に考えなければいけませんけれども、一般論としてはそういうことになります」(第29次地方制度調査会第11回専門小委員会議事録)と答えている。総務省が解釈権を有しているわけではないが、本稿と同様な視点である。この解釈は新しい時代に即したものであり、大いに歓迎すべきである。ネットワークを活用しながら、創造的に自治を進めたい。

〔資料〕

(1) 陸前高田市議会は、陸前高田市議会災害対応指針、陸前高田市議会災害対策会議設置要綱、及びこれらの具体的な行動として陸前高田市議会災害対策行動マニュアルを策定している。

(2) 一般質問の取下げや傍聴中止は、住民自治を進める議会からの逸脱である(江藤 2020a)。2020年第1回定例会(3月議会)では、換気、マスクの着用等の措置を施して通常どおりの議会運営を行った議会が多いのではないか。一般質問の取下げは次善策である。

(3) 例えば、新型コロナウイルス感染症対策では、緊急事態の対応のほとんどは自治体が担う。緊急事態宣言は、首相が対象地域と期間を設定するが、それを具体化し、実践するのは対象地域の知事である(ただし、新型コロナ特措法では、知事は施設の休止を要請・指示できるが、感染拡大防止対策は政府による基本的対処方針に基づくとも規定していることで自治体と国の対立もある)。

また、国任せではない対応が自治体には問われる。安倍晋三首相による緊急事態宣言(2020年4月7日、第一次)後に、各対象地域の知事は記者会見を行い今後の対応を明言した。それ以前にも北海道知事による緊急事態宣言や、大阪府知事による独自の感染者対応策(軽症者はホテルでの宿泊療養など)等といった対応を独自に行ってきている。「法的根拠」以前に、自治体は動ける。それにもかかわらず、「法的措置」頼みは、地方自治とは無縁な発想だ。全国知事会は、「休業による損出、国が補償を」行うことを提言することを決めた(4月8日)。「闘う知事会」の再登場の機会にもなる。

(4) 新型コロナ特措法は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の略称であり、2020年改正された。

(5) 2006年地方自治法改正以前では「議会を招集する暇がないと認めるとき」となっていた。改正によって限定・厳格化した。

(6) 軽易でもなく議決による事項でもない「地方税法等の一部を改正する法律」の公布に伴う「税条例」及び「都市計画税」の一部改正が3月には必要になる。税に関わる重要な条例であるが、裁量がほとんどないことから、179条専決を慣行としている議会も多々ある。その場合でも、事前に閉会前に報告を受けたり(兵庫県宝塚市議会)、会派代表者会議で首長から説明を受けて専決処分を「了承」したり(福島県会津若松市議会)する議会もある。

なお、通年議会を実施している議会では、この179条専決は理論上不可能になる。

(7) 議会として首長の措置が妥当ではないと判断すれば、さらなる措置を首長に要請することになる。その際、条例については議会に修正・否決権限があるがゆえに、議会側から修正・廃止の提案もできる(幸田雅治神奈川大学教授より示唆を受けた)。

〔参考文献〕

◇ 板橋区議会(議会改革調査特別委員会)(東京都)(2014)「緊急時における議会のあり方検討について(資料)」

◇江藤俊昭(2011)「地域政治における首長主導型民主主義の精神史的地位」法学新報118巻3号

◇江藤俊昭(2012)『自治体議会学』ぎょうせい

◇江藤俊昭(2016)『議会改革の第2ステージ』ぎょうせい

◇江藤俊昭(2016-)「新しい議会の教科書」議員NAVI 2016年5月25日号~

◇江藤俊昭(2020a)「【緊急寄稿】新型肺炎に対応する議会運営に!一般質問辞退は次善の策、傍聴中止は住民自治からの逸脱」議員NAVI 2020年3月5日号(https://gnv-jg.d1-law.com/article/20200305/19879/)

◇江藤俊昭(2020b)「【続・緊急寄稿】緊急事態にも議会として動ける、そして動かなければならない!~議会による検証・提言は行政対応を豊富化」議員NAVI 2020年3月25日号(https://gnv-jg.d1-law.com/article/20200325/20109/)

◇江藤俊昭(2020c)「【続々・緊急寄稿】新局面に『住民自治の根幹』としての議会をどう作動させるか~専決処分の限定と今後の議会対応」議員NAVI 2020年4月10日号(https://gnv-jg.d1-law.com/article/20200410/20367/)

◇鍵屋一(2018)「災害時における議会・議員の役割の基本的考察」地方議会人2018年3月号(「特集 議会BCP(業務継続計画)」)

◇鍵屋一(2019)『図解よくわかる自治体の地域防災・危機管理のしくみ』学陽書房

◇全国町村議会議長会編(2019)『議員必携〈第11次改訂新版〉』学陽書房

◇地方自治研究機構(2017)「市区町村等の内部統制型リスクマネジメントに関する調査研究」

◇地方議会運営研究会編(2014)『地方議会運営事典〈第2次改訂版〉』ぎょうせい

◇都市問題研究会(全国市議会議長会)(2014)「『都市における災害対策と議会の役割』に関する調査研究報告書」

◇新川達郎(2015)「災害時における議会の役割」アカデミアVOL.113(2015年春号)

◇新川達郎(2018)「議会の危機管理」地方議会人2018年3月号(「特集 議会BCP(業務継続計画)」)

◇廣瀬克哉(2018)「大災害時の自治体議会」ガバナンス2018年3月号

* このほか、地方議会人2018年3月号(「特集 議会BCP(業務継続計画)」)(上記の新川達郎、鍵屋一各氏の論文、西川裕也氏の論考のほか、芽室町議会、陸前高田市議会、大分市議会の危機管理の動向の現地報告が掲載されている)、ガバナンス2018年3月号(上記の廣瀬克哉氏の論文のほか、今井照、稲継裕昭、櫻井常矢各氏の論文が掲載されている)、「大津市議会BCP(業務継続計画)〈第2版〉」(平成28年3月)等の計画・行動指針・マニュアル及び自治体、あるいは企業の危機管理に関する著書・論文を参照した。