一般社団法人自治体広報広聴研究所代表理事/広報アドバイザー/専門統計調査士 金井茂樹

1 はじめに

今、多くの自治体議会が「開かれた議会」を目標に掲げ、広報紙やウェブサイトの刷新、議会報告会・意見交換会の開催など議会と住民とを結ぶチャネルの拡充に取り組んでいる。これは議会と住民とのコミュニケーションを通じた改革の推進であり、その意味で議会改革は広報改革の側面を持っている。しかし、チャネルの拡充が進んでいるにもかかわらず、住民の議会に対する興味関心、理解度や信頼度が高まったとはいえない状況にある。議会活動への関心の向上、理解の深化、さらには議会への市民参加へとつなげていくためには議会広報のさらなる品質向上が必要であり、これは自治体議会にとって喫緊の課題である。

2 広報とは何か

議会広報の品質向上のためには、議会を構成する全議員が“広報とは何か”を理解・共有しておくことが重要である。広報の概念には様々な定義があるが、議会に関連していえば、広報とは一定の理念に従いながら、価値の創造と循環によって議会と住民との関係を戦略的かつ継続的に構築・維持することを目的とする活動である。つまり、情報を伝達する狭義の広報と情報を収集する広聴の二つの活動を循環させることによってコミュニケーションの品質を向上させるというものである。そして、この議会広報の目的は、議会と住民との関係の構築にある。この議会と住民との関係には、住民の議会に対する認知、関心、理解、共感、納得、行動、信頼などが含まれると解される。

また、議会が具体的な広報活動を展開していく際に重要なことは、広報の目的と手段を明確に意識することである。例えば、認知を高める、理解を深める、意識変容や行動変容を促すといった目的を意識した上で手段を検討することである。議会報やウェブサイトは目的を実現するための手段であり、その制作が目的ではない。目的を強く意識することが議会広報の品質向上につながり、ひいては議会の政策提言機能や監視機能の強化に結びついていくことになる。

3 伝わる議会報づくり

自治体議会は、議会報をはじめ、ウェブサイト、SNS、ポスター、チラシなど多様な広報手段を有している。ここでは、その中で住民が議会情報を収集する際に最も利用している議会報に焦点を当て、“伝わる議会報づくり”について論じる。

伝わる議会報づくりの前提として、議会報が住民からどのように読まれているのかを把握することが必要である。自治体議会が実施したいくつかの「議会報に関する調査」の結果を見ると、議会報を読んでいる人のうち「自分の興味関心のある記事だけ読む」という読者の比率が高くなっている。このような読者は議会報のページをめくりながら自分が興味関心のある記事を選別しながら読んでいるといえる。読者はこの判断を瞬間的に行っていて、一言一句を読んでいるわけではない。「議会報は丁寧に読まれていない」ということを議会は意識しなければならない。

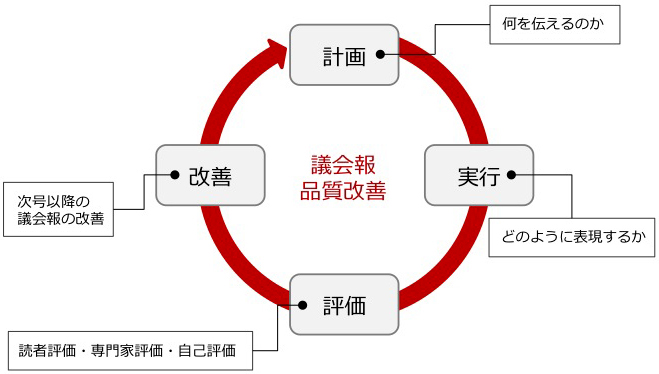

それでは、このような現状において伝わる議会報をつくるために議会は何をすべきなのであろうか。ここでは、議会報づくりのマネジメントサイクル(PLAN−DO−CHECK−ACTION:計画・実行・評価・改善)を紹介したい(図)。これは議会報の継続的な品質改善を目指すものである。計画フェーズでは、議会報の編集方針に従い、目的と掲載記事を決定する。実行フェーズでは目的達成のために、どのように紙面に表現するかを決め、評価フェーズでは読者からフィードバックを受ける。そして最後の改善フェーズでは、そのフィードバックを分析して次号以降での改善点を決定する、というものである。

図 議会報のマネジメントサイクル

(1)計画──掲載記事を決定する

最近の議会報の記事は、議案審議、討論、議決事項、一般質問、委員会調査、追跡記事、傍聴案内などが中心になっている。議会によっては議会改革や地域課題についての特集記事も見られるが、定例会ごとの年4回の発行であることから掲載記事はほぼ固定化されているといえる。

この計画フェーズでは、読者に何を期待するのか、つまり認知、理解、共感、納得、行動といった記事の目的を意識したい。認知を目的とする記事と理解・納得を目的とする記事では、記事のありようは当然変わってくる。例えば、読者に理解・納得してもらうための議案審議ならば、分かりやすい文章に加えて、写真や図表の活用も検討する必要がある。

そして、次に掲載記事の取捨選択である。限られた紙面で議会として何を一番伝えたいのかの優先順位を決めることである。その際の留意点は選択の根拠を明確に説明できるということである。

(2)実行──紙面にどのように表現するか

このフェーズでは、選択をした記事を紙面上でどのように表現するかを決定する。前述したように、読者は議会報を読みながら自分が興味関心のある記事を探している。したがって、その読者の思いや行動に即座に響くような編集上の仕掛けが必要になる。記事の目的を踏まえた見出しやリード文とともに、写真、図表といった視覚情報も活用したい。例えば、記事の核心が伝わる具体的でインパクトのある見出し、目を引くフォント、視線誘導されたレイアウト、理解を深める写真・図表などである。

最近では市や区のみならず町村にあっても、外部の事業者に編集を委託する議会が見られるようになってきた。外部の専門的知見を活用することは編集の品質を上げる有効な方法である。しかし、すべての議会が外部リソースを調達することができる状況にあるわけではない。調達できない場合には、議会報を担当する議員の編集スキルの習得や議会事務局職員との連携強化、場合によっては行政職員との協力関係の構築なども検討しなければならないであろう。

(3)評価──読者の声に耳を傾ける

伝わる議会報づくりに向けて最も重要なことは、議会報に対する読者の意見を把握すること、すなわち評価を測定することである。すべての議会活動を把握している議員がつくる議会報には、読者視点が欠ける可能性が常にあるからである。また、専門的知見からの評価や自己評価の実施も検討したい。

最近では議会報モニターを設置して、発行ごとにアンケートを実施する議会も増加傾向にある。また、紙面上に記事に対する意見を募集する案内を掲載している議会報も少なくない。読者へのアンケートには、掲載記事に対して具体的にどのような点が評価されているかが分かるような質問を設定したい。自由記述だけでは、回答が発散してしまい分析が困難になる可能性がある。また、年齢や性別、居住地区に加えて、議会への関心やこれまでの関わりなども質問に設定するとより詳細な分析が可能になる。

(4)改善──何を変更するのか

マネジメントサイクルの最後のフェーズは改善である。ここでは、アンケート等の結果をもとに指摘された事項を整理分析して、次号以降に取り組むべき改善項目を決定する。指摘事項の中から次号で変更する点を選択する際の基準が編集方針である。編集方針があらかじめ議会で共有されていれば、優先順位の決定も比較的合意しやすい。編集方針がない場合は、読者の指摘事項の優先順位付けが困難になるおそれがあり、また変更により全体のバランスが崩れてかえってマイナス効果になる可能性も否定できない。継続的な品質改善のためには、明文化された編集方針を策定することが望ましい。

4 広報改革から議会改革へ

議会が伝わる議会報づくりを通して読者との間に一定の関係を構築した場合には、さらなる展開が考えられる。一つが、その読者が周囲の人たちに議会活動を伝えるということが期待される。議会報を読んでいない人にも議会活動が伝えられることになり、読者の拡大につながる。議会報は各戸に配布されることが多いことから、“議会報を読もう”という意識変容があったときに手元にある可能性も高い。もう一つが、一定の関係を構築した読者の声を議会報に掲載できることである。これは紙面上での議会と住民とのコミュニケーションのさらなる拡充につながるものである。議会が伝わる議会報づくりを続けることが、既存読者のいわゆる“熱量”を上げるとともに、読者層を広げることにつながるのである。

以上、伝わる議会報のためのマネジメントサイクルについて論じてきた。マネジメントサイクルによる継続的な品質改善は、議会報以外の広報媒体であっても基本的には同様である。媒体ごとにマネジメントサイクルを設計して実践することを期待したい。