(2)テーマ展示

図書館の開架室に入ると、すぐにテーマ展示のコーナーがあり、その時々の旬な話題や社会問題などについての資料の展示・貸出しがなされている。常時4~5テーマはあり、利用者へのアピール度は高い。これは「図書館は利用者をじっと待っているだけではダメ。積極的に情報を出していかなければ」との発想によるもので、1993年の開館から26年が経過した今でも新鮮である。

また館内には、40か所のミニテーマ展示もあり、これを楽しみに市外から来館する方もあると聞く。加えて、館内ホールでの講演会はもとより、館外であっても市が行う会議の場などに図書館からの資料が並び、参考にされている。まさにこの発想が、議会への出前につながっている。

これらが可能となるには、限られた予算を最大限に生かすための選書を任され、館内の資料を知り尽くした司書のチカラが必要であり、業務委託などを考える際に留意すべき点であると思う。

写真4 あるときのテーマ展示。戦後ニッポンをテーマに様々な人物の紹介が。

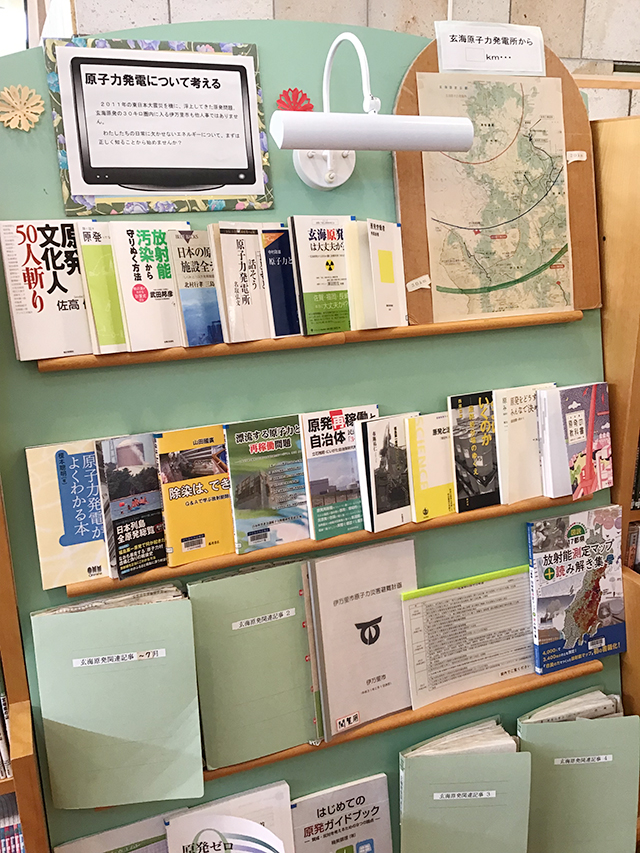

写真5 ミニテーマ展示。原発対策は伊万里市の重要課題の一つ。

(3)地方自治に関する資料とレファレンス

伊万里市民図書館には、地方自治に関するコーナーが2か所ある。成人開架室の社会科学に関する分野の書架と、奥の伊万里学コーナーにある書架がそれである。地域資料もそろえる伊万里学コーナーの隣接には、まちづくり関係の資料も。特に豊富な地方自治に関する資料は、本来であれば議会図書室に並べたいものばかりである。しかし公共図書館のこの場所にあれば、一般の方の目に触れ、貸し出される可能性もあるが、いったん議会図書室に収まってしまうと、その可能性はほぼなくなる。より新鮮な資料との出合いの場づくりに対しても、司書のチカラは重要である。

先進事例のように、議会図書室への司書の配置や大学図書館などとの連携が一番望ましいとは思いつつ、地方の、しかも小さな議会では残念ながら難しいといわざるを得ない。

それでも伊万里市議会では、様々なテーマでレファレンスを依頼している議員がおり、国立国会図書館データベースにある発表論文をはじめ、多種のデータベースによる調査もされ、その成果は一般質問や議案審査に生かされている。また、国立国会図書館レファレンス協同データベース事業において、伊万里市民図書館が登録したレファレンス内容の参照件数が非常に多く、感謝状までいただいている(市民図書館HP→「利用案内」→「レファレンス」)。

レファレンスにより一般質問や委員会審査などが充実した例は数多いが、2例を挙げる。①朝夕に必ず混雑する変則四差路の渋滞解消のために「なぜ道路は渋滞するか」との問いに応えて論文などを提供したレファレンスと、実際に道路事情を丹念に実地調査したある議員の成果として、信号機の時間調整により見事に解消した。また、②地盤が固まっていない埋立地につくられた球技場の仮設的なトイレを、より使い勝手のよいトイレに改修するための多角的な調査からの問題提起により、トイレの新築が実現した例などがある。

ここでレファレンスに関係して、「図書館の自由に関する宣言」(日本図書館協会、1979年改訂)に触れたい。ここには図書館の任務を果たすために確認し実践すべき第1から第4までのポイントが挙げられているが、その中の第3に「図書館は利用者の秘密を守る」があり、どのようなレファレンスであっても、図書館員が口外することはないと明示している。100%あり得ないと断言するのは困難だが、前提としては押さえておくべき点だと考えている。

以上3点から図書館について論じたが、これらがすべて完備していなければ議会への図書館サービスが成り立たないわけではない。前述のような「図書館法第10条の規定による」という内容の条例の図書館であっても、あるいは特にテーマ展示の意識がなくても、すばらしいサービスを行っている図書館は多数あると考えられる。肝要なのは、公共図書館に対する議員や議会の関心の持ちようではないだろうか。数ある公共施設の中で唯一「赤ちゃんから高齢者まで利用者を選ばない」、「無料の原則」の施設であり、学校図書館はもとより、保育園や幼稚園、老人施設との連携など、可能性を秘めた施設であることをもっと意識してほしい。