2 議会図書室をめぐる「不都合な真実」

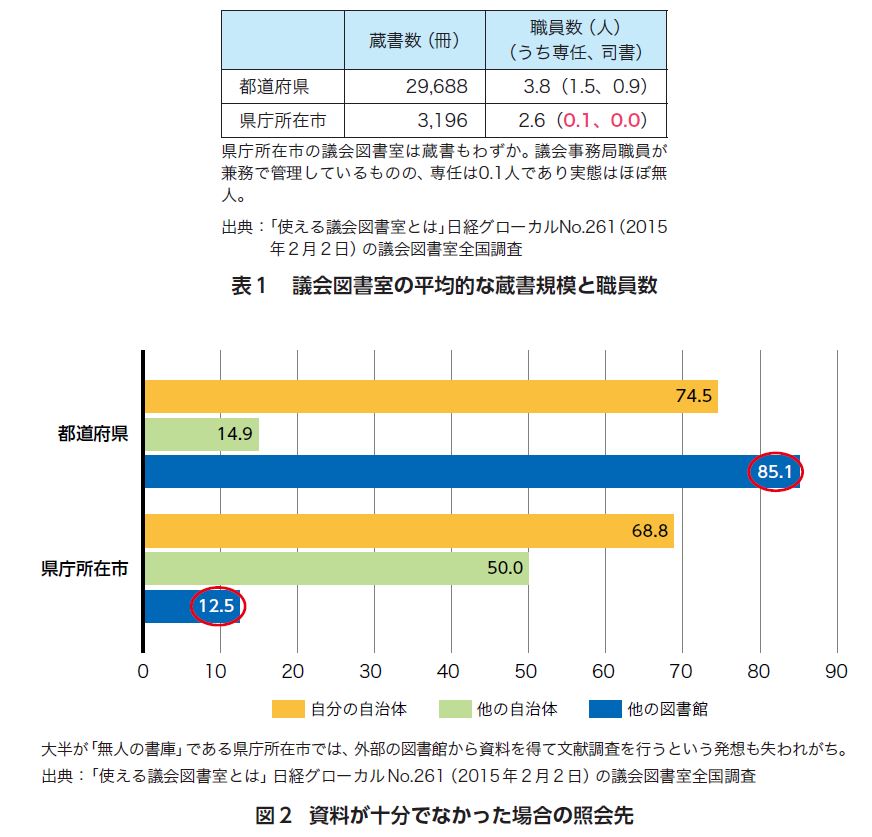

地方自治法で設置が義務付けられていることに加え、議会基本条例で改めて議会図書室の充実をうたう例が多く見られるようになった(2)。しかし、実際に整備が進められているかどうかは別問題である。例えば、2015年の全国調査(3)からは、県庁所在市の議会図書室ですら、図書館の専門職である司書を置かない「無人の書庫」となっていることが分かる(表1)。また、「無人の書庫」では、他の図書館の協力を得て資料を補うなど、文献調査を駆使して政策形成を行うという発想も失われがちであることが読み取れる(図2)。

議会図書室が「無人の書庫」のまま放置される直接的な理由としては、司書のスキルに対する誤解が考えられる。ある地方議会では、 ①わずかな資料費の執行やデータベースの代行検索のために司書を置く必要はないこと、 ②司書は行政経験が乏しく、議員の調査依頼に対応できないことを挙げて、議会図書室への司書の配置を見送っている。しかし、こうした主張は必ずしも当たらない。なぜなら、議員や議会事務局職員と司書では情報行動に違いがあり、司書不在の場合、資料・情報の収集漏れが生じる可能性がある。また、行政経験のない司書が実施する政策立案支援サービス(例えば大阪府立図書館のP-support(4))が一定の評価を得ていることも反論の材料になるだろう(詳しくは拙稿「“使える”議会図書室のすゝめ~説得力のある一般質問のために~」(議員NAVI Vol.47(2015年1月)26〜 29頁)を参照)。

このように「図書館や司書が政策形成に役立つ」というイメージが持てない背景としては、ニワトリとタマゴの議論になるが、都道府県などの大規模自治体以外で、モデルとなる優れた議会図書室が登場しなかったことが挙げられる。さらに、議員や地域住民の最も身近にあって、議会支援にも一定の役割を期待される公共図書館が、その実力をうまくアピールできていないことも関係している。公共図書館の中には、資料の貸出しのみならず、法律や医療などの専門情報の提供や起業支援などの「課題解決型サービス」に取り組むところが増えている(5)。議会や行政を対象とした調査相談もこのメニューに含まれるが、大阪府立図書館のように本腰を入れているところは少なく、提供した資料が議員の政策形成にどう結びついたかまでフォローしているところはごくまれである。したがって、公共図書館の活動からも、議員に「図書館が使える」という実感は生まれにくい。

3 議会図書室改革の新展開

このように総じて活動が停滞している議会図書室だが、近年、議会改革の一環として整備に取り組む事例も少しずつ見られるようになっている。整備の動機は、行政追認型議会に対する市民の不信感、前例踏襲による政策形成の限界など様々であり、取組みが中核市や一般市に広がっている点に特徴がある。ここでは代表的な事例を紹介したい。

(1)対外連携重視型(連携重視型)

直ちに議会図書室の整備・運営予算(資料費・司書の雇用を含む)が確保できない場合には、まず外部の図書館との連携が進められる。滋賀県大津市議会は、複数の大学との政策連携協定を生かして、様々な分野で改革の実績を上げている。議会図書室については、龍谷大学図書館と連携し、 ①議会図書室の整備充実に関する助言、 ②議員による大学図書館蔵書の利用、 ③調査相談等のサービスを受けている(6)。また、愛知県田原市では、議会事務局の要請を受けた公共図書館が従来の行政支援サービスの範囲を拡大して積極的に議会支援を進めている(7)。具体的には、 ①議会図書室用資料の選定、 ②市政課題関連図書のセット貸出し、 ③調査相談等が行われている。

大津市と田原市の事例に共通するのは、議会図書室の役割を十分理解したキーパーソンの存在である。連携枠組みの立ち上げだけでなく、それを機能させるには様々な苦労があったと聞く。枠組みづくりが目的化してしまって成果に結びついていない事例も見られる中、それらとは一線を画す取組みであることを指摘しておきたい。

(2)対外連携+独自整備型(独自整備型)

広島県呉市議会は、庁舎移転を機に司書1人と資料費を確保して議会図書室の整備充実を進め、同時に複数の公共・大学図書館との連携を図った(8)。常駐の司書は議会運営や市政に関する「土地勘」を磨き、その成果は先進事例や新着資料の解説を掲載した情報誌「チャージ」や、各議員の関心事項に合わせた最新情報配信サービス「イナズマ」として提供されている。議員が質問準備のために調査相談に訪れ、司書のサポートを受けて先進事例、法的裏付け、統計データ等を調査することが日常的な光景となるなど、整備前の「無人の書庫」から大きく変貌を遂げている。また、同図書室は行政資料室と併設されていることから、司書は執行機関職員の調査相談にも対応している。

司書1人が支える議会図書室では、配属された司書の資質が議会図書室のパフォーマンスに直結する面がある。呉市議会の司書は単に情報検索スキルに優れているだけでなく、議会の審議動向や議員の問題意識の丁寧なフォロー、情報誌「チャージ」におけるビジュアル面も含めた分かりやすい情報提供など、利用者本位の姿勢を貫いており、これが良質なサービスの原動力となっている。

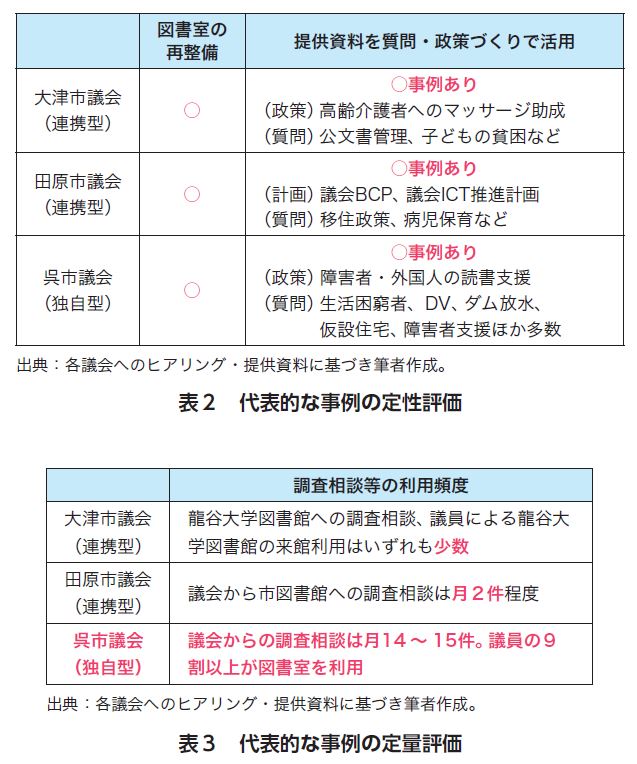

(3)実績評価

これらの事例はそれぞれサービス開始から3年程度を経ている。いずれも今後の発展が期待できるが、現時点での評価を試みたい。どの事例も、議員の調査研究に必要な情報環境を一定程度整備することに成功している(表2)。さらに、調査相談の成果が一般質問の根拠資料として、又は政策形成のヒントとして活用された事例が報告されている。したがって、定性的に評価すれば、議会図書室を起点とした文献調査は、議員の調査研究に役立っているといえる。一方、3事例に共通する調査相談に着目して定量評価をすれば、連携重視型の議員利用率がまだ少ないのに対し、独自整備型のそれは9割を超えるなど、その差は明らかである(表3)。このことは地方自治法や図書館法の制度設計の一部を具体化した事例よりも、全面的に実施した事例の方が高い成果を上げたことを示している。なお、連携重視型が定着しにくい理由としては、 ①司書のいる連携先の図書館と議員のいる控室や議場が物理的に離れており、議会事務局を通じた間接的なコミュニケーションにならざるをえないこと、そのため、 ②市政課題や議員の関心に沿った迅速な情報提供等のプッシュ型サービスに限界があり、結果として司書のスキルや調査相談の利点が理解されるのに時間がかかることが考えられる。