元五島市地域振興部長 塩川徳也

五島市総務企画部情報推進課広聴広報班係長 平野 梓

1 五島市の紹介

五島市は、九州の最西端、長崎県の西方海上約100キロメートルに位置している。大小152の島々からなる五島列島の南西部にあって、総面積は420.1平方キロメートル、11の有人島と52の無人島で構成されている。五島市は、平成16年8月1日、福江市、南松浦郡富江町・玉之浦町・三井楽町・岐宿町・奈留町の1市5町が新設合併して誕生した。人口は3万6,770人(令和元年6月末現在)である。久賀島の集落と奈留島の江上集落が平成30年7月に「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」として世界文化遺産に登録され、平成30年の観光入込客数は過去最高の約24万人に達した。

そのほか、平成29年に施行した有人国境離島法に基づく起業・事業拡大の支援策により、平成29年度と平成30年度で合わせて90の事業が実施され、285人の雇用が生まれた。また、移住者を多く受け入れていることでも有名であり、平成29年度は129人、平成30年度は202人が市外から移住してきている。移住者の7割は30代以下の若者であり、島に活気をもたらしている。

2 五島市PR指針について

(1)五島市PR指針とは

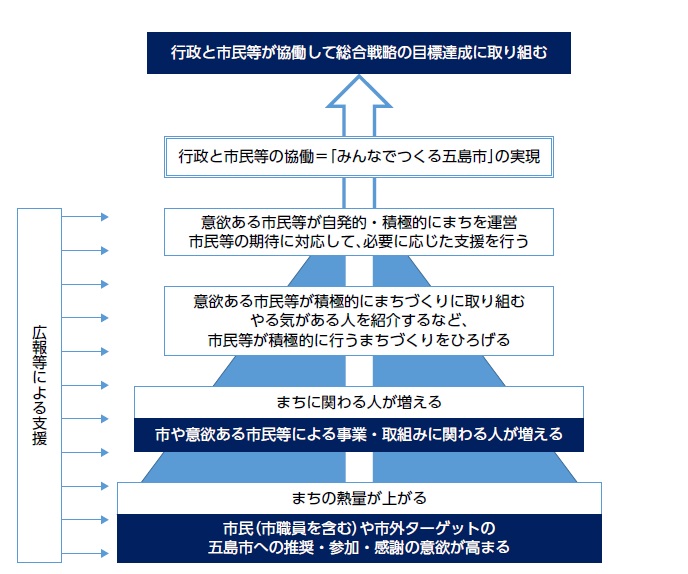

五島市PR指針は、行政の見える化を前提に、五島市のイメージの確立や情報の受発信体制の整備などに取り組み、戦略的な情報発信や市民等との効率的な意思疎通を可能とするための方策を示したものである。これらの方策を実行することで、市民や市外ターゲットの五島市への愛着・推奨意欲を高め、五島市への参画人口を増やし、オール五島市で結集してまちづくりに取り組む基盤をつくることを目的としている。PR指針は、五島市まち・ひと・しごと創生総合戦略に掲げる目標人口の達成、基本目標ごとの数値目標の達成を支援するものという位置付けである。

(2)事業計画:四つの軸

五島市では、平成30年4月から、PR指針に基づき、五島市イメージのブランド化、情報の受発信体制の整備、市民・市外ターゲットの巻き込み、市民の信頼の確保、の四つを軸とした広報広聴活動に取り組んでいる。

① 五島市イメージのブランド化

五島市イメージのブランド化では、主にブランド・メッセージに基づいたプロモーションを行っている。

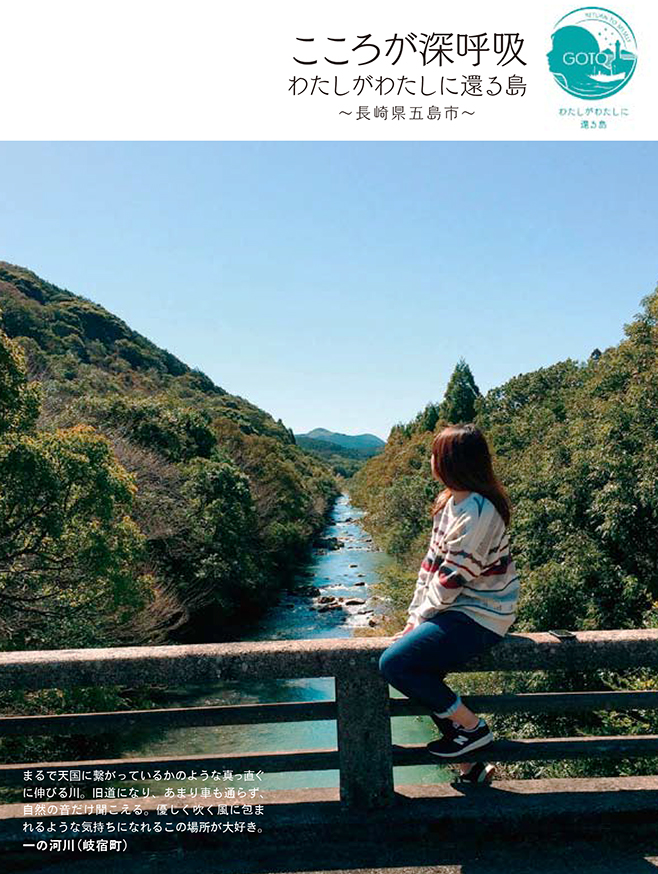

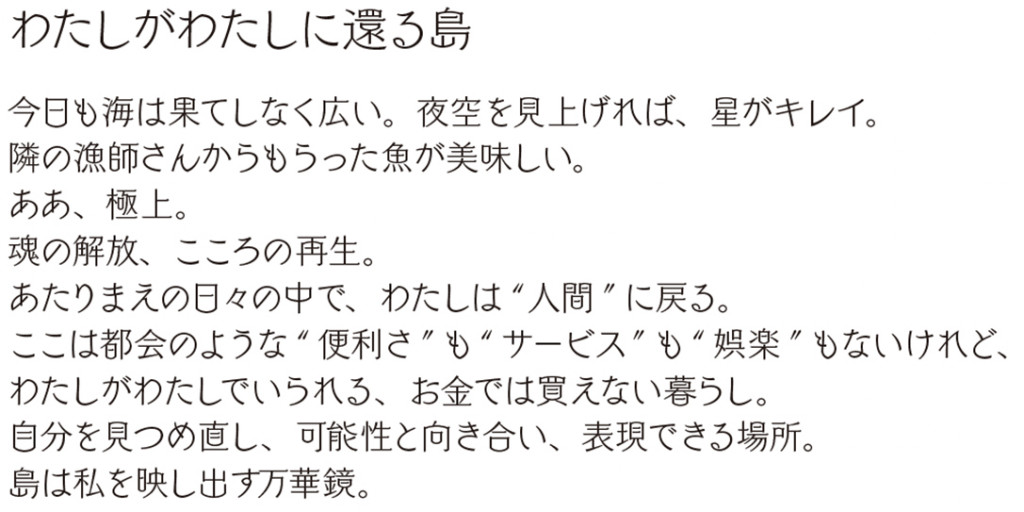

五島市ブランド・メッセージ「わたしがわたしに還る島」は、UIターン者の有志グループが1年間にわたり研修や会議を重ねて考えたもので、五島市が今持っている魅力を生かし「今後どうありたいか」を表す言葉だ。このメッセージに共感してもらえる人にこそ、五島市に来訪し、定住してほしいという思いが込められている。

昨年度は、ブランド・メッセージロゴマークを公募し、市民及び五島市に関わる方々の投票により決定したほか、ブランド・メッセージをテーマとした市民制作のブランド・ブックを発行した。今後は、ブランド・メッセージを、市民が楽しく暮らせるような助成制度や規制緩和の実施、新たに開業する個人事業主に対する支援、まちの活性化事業や市民主導のイベント企画等にひも付けて、五島市をさらに魅力的に面白くする計画だ。

図3 五島市ブランド・メッセージとロゴマーク

また、ブランド・メッセージに基づいて、差別的優位性や流行、意外性、当事者化を意識した情報発信に取り組むため、広報誌や自主制作番組などの独自の媒体を、市民や市外ターゲット等の五島市への愛着・推奨意欲を高めるツールと位置付け、活用方法を改善した。

広報誌は「人」に焦点を当て、市民の活動を応援し感謝するコラムの連載を始めた。広報誌の取材と同時に自主制作番組の取材も行い、番組を制作・放送、放送後はホームページやSNSで映像を公開し、広報誌に動画のQRコードを掲載するといったクロスメディア化にも取り組んでいる。また、プレスリリース配信システムを活用し、島外のマスメディアへ五島市の情報を届けている(後述)。

広報誌に動画のQRコードを掲載するといったクロスメディア化にも取り組んでいる。

② 情報の受発信体制の整備

情報の受発信体制の整備については、市の各課や市民、関連団体等と情報推進課が簡単に情報交換できる環境を整えるため、まず職員に対し、情報を集積・編集する意味や情報の活用方法を伝えるための研修を実施したり、PR相談会を開催してメディア活用方法をアドバイスするなど、情報発信に対する職員の意識を地道に変えていく取組みを行っている。

PR相談会は、参加した職員の情報発信に対する認識の変化や事業意欲の向上のほか、相談があった事業を集中的に広報支援する企画が実施されるなどの効果があった。また、「職員がターゲット思考をしていない」という根本的な問題に気づき、その課題を解決するための「ターゲティング研修」にもつながった。

情報の受発信体制の整備のため、職員を対象に研修を実施。

③ 市民・市外ターゲットの巻き込み

市民・市外ターゲットの巻き込みについては、主に市民レポーターの育成に取り組んでいる。市民が自ら五島市の魅力発信を行う土台をつくるとともに、市内に情報発信のハブを増やすことを目的として、プロのライターやフォトグラファーを招き、情報発信の心得やテクニックを学ぶ市民講座を開催している。受講生は、実習として五島市ブランド・ブックやふるさとCMの制作に取り組み、講座修了後は、市民が制作した媒体が複数完成する設計としている。また、受講生のうち希望者は、卒業後、地元のライター集団等に所属し、市や民間企業からの委託を受け記事や動画を制作し、副収入を得る道も用意している(後述)。

市民レポーター育成講座を修了した市民が制作した媒体。

プロのライターやフォトグラファーを招いて市民レポーター育成講座を開催。

④ 市民の信頼の確保

市民の信頼の確保については、今までの苦情対応型広聴に加え、市民協働型広聴に取り組むための第一歩として、市民の声を一元管理する仕組みの構築に取り組んでいる。将来的には、集積された市民の声のうち、本質的に関連のある市民の声をひも付け、政策立案の参考として各課へ情報提供できればと考えている。

なお、昨年度から、市民の声への対応状況をウェブで公表している。

(3)効果測定

五島市PR指針の効果は、東海大学文化社会学部広報メディア学科の河井孝仁教授が考案した「修正地域参画総量(mGAP)」により測定する。これは、市民の地域推奨意欲、市民の地域活動への参加意欲、市民による地域活動への感謝意欲を定量化し、数字で表すものだ。

昨年度、NPS(ネットプロモータースコア)を用いた市民アンケートを実施し、修正地域参画総量(mGAP)の現状値を測った。今後、この値を少なくとも1ポイント以上向上させ続けることを目的に、五島市PR指針の推進に取り組んでいく。

3 シティプロモーションの実例

PR指針に沿って行われている施策を三つ紹介する。ここで挙げるもの以外にも五島市では数多くのシティプロモーションを実施しているが、本稿では、他の自治体でも予算をそれほどかけずに再現可能性が高いものを紹介する。

(1)市民ライターグループfumoto

昨年、UIターン者の若者や主婦たちが結成した市民ライターグループがfumotoである。リーダーは、Uターンしてパソコン専門店を経営している橋本賢太さん。橋本さんは、fullyGOTOという五島列島で配布しているフリーペーパーの編集長も務めている。

五島列島で配布されているフリーペーパー「fullyGOTO」(http://www.fullygoto.com/)

五島列島で配布されているフリーペーパー「fullyGOTO」(http://www.fullygoto.com/)

五島の情報発信を行いたい橋本さんを中心とした若者と、五島市役所の広報担当、商工担当、観光担当が分野横断的に協議を進め、fumotoの結成に至った。

fumotoは、市の委託を受けて、市の広報誌や観光ホームページ等の記事に関する取材・執筆を行っている。

市としてのこのプロジェクトの目的は、

○市民目線での五島市の情報発信を進めること

○市役所の業務量を軽減すること

○マルチワーカーの支援をすること

の3点にある。

現時点でのメンバーは、4人が業務管理や校正などを担い、5人が取材や執筆を担っている。五島市が実施している市民ライター育成講座の卒業生が、fumotoに加入し、取材・執筆を担うケースもある。メンバーは他に本業を持っている人や主婦などで、記事を制作すると文字数等に応じて謝礼が支払われる。

市内企業などからの記事作成の依頼も来ており、今後ますますの活躍が期待される。

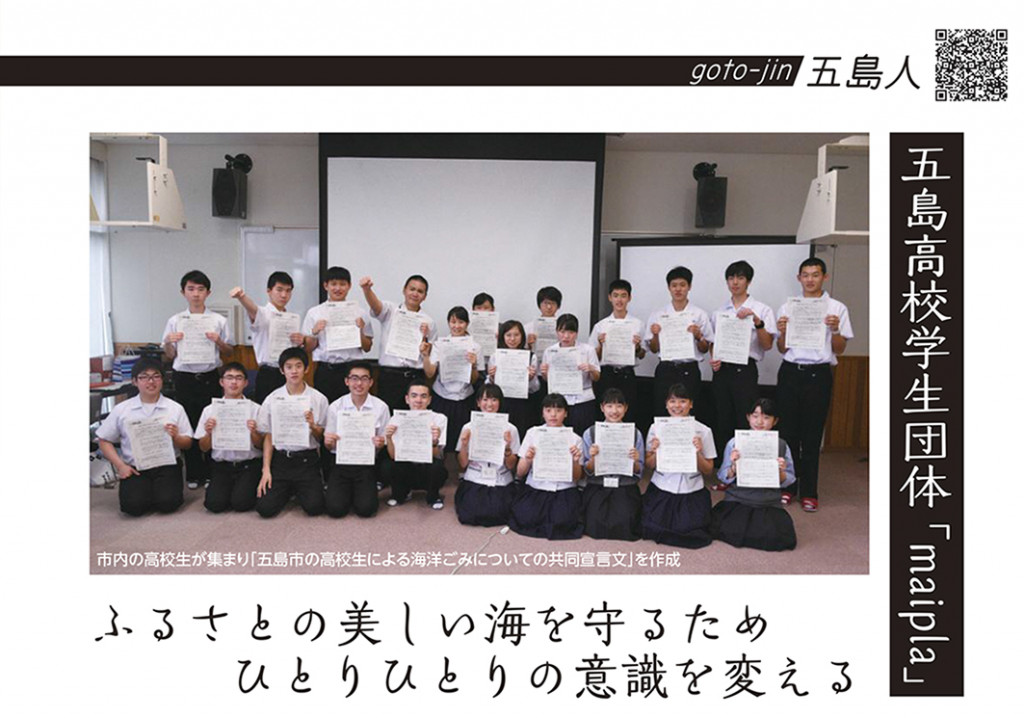

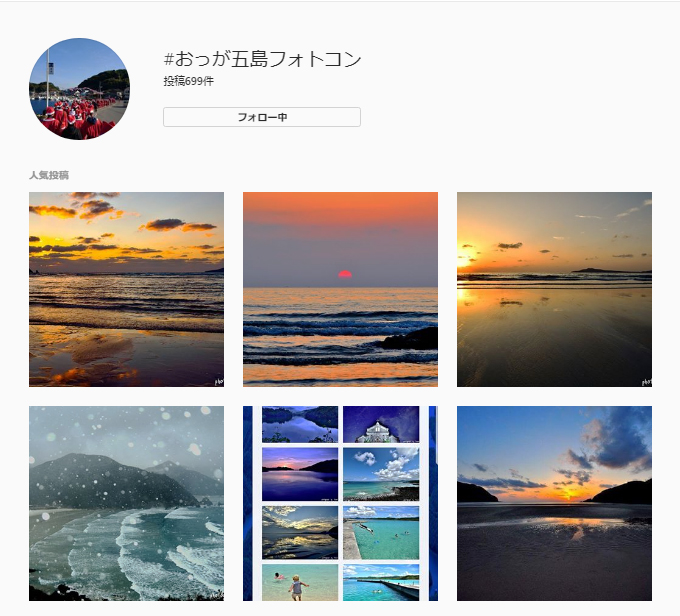

(2)おっが五島フォトコンテスト

五島市役所の新規採用職員がゼロ予算で実施した企画が「おっが〔筆者注:「私の」という意味の五島弁〕五島フォトコンテスト」だ。これは、市民はもちろんのこと、五島が大好きな参加者が、五島市にまつわる写真をInstagram(インスタグラム)に投稿、又は所定のメールアドレス宛てに提出し、優れた写真を投稿した人に、五島牛などのプレゼントが当たる写真コンテストである。上述のとおり、このコンテストは、予算はかかっていない。新規採用職員が企画し、賞品は市内企業などからの協賛で募った。

平成29年12月1日から平成30年2月28日までの3か月間募集を行った結果、728点の応募があった。この事業を通じて、Instagram上の五島にまつわる投稿数を増やすことができ、観光・移住のプロモーションにつながった。また、市民等による五島の推奨を促す装置として非常に有効に機能した。修正地域参画総量を増やすためには、様々な参画方法を準備してあげることが有効だが、Instagramの投稿は、10~20代の若者が非常に気軽に地域の推奨に参画できる、格好の入り口であろう。

ゼロ予算で実施された「おっが五島フォトコンテスト」。五島市にまつわる写真をInstagramに投稿してもらう。

ゼロ予算で実施された「おっが五島フォトコンテスト」。五島市にまつわる写真をInstagramに投稿してもらう。

(3)PR TIMES

五島市では、平成29年度から、プレスリリース配信代行サービスのPR TIMESを導入している。多くの自治体では、プレスリリースといえば、報道発表の際に各記者クラブに配布する、いわゆる「記者投込み」の形が多いのではないだろうか。PR TIMESは、この「記者投込み」のインターネット版である。PR TIMESのホームページ上に発信したい内容を投稿することで、1万以上のメディアに向けて配信することができる。PR TIMESを閲覧しているメディアは、大手新聞社からニッチなウェブメディアまで非常に幅広い。メディアの記者の目にとまれば、多くの購読者がいる媒体で記事化されることもある。

導入費用は、プランにもよるが、年間契約プランだと月7万円で何度でも配信し放題。単発の配信だと1回3万円だ。

五島市ではプレスリリース配信代行サービスのPR TIMESを導入。1万以上のメディアに向けて配信することができる。

PR TIMES導入のメリットは三つある。

一つは、幅広いメディアへの掲載が期待できるということだ。従来のアナログな記者投込みでは、地元新聞社や地元テレビ局にしか届かない。しかし、PR TIMESであれば、例えば、起業助成金の募集情報を流せば、助成金情報を集約するポータルサイトに転載される可能性もあるし、移住情報を流せば、移住希望者がよく目にする移住情報サイトに転載される可能性もある。

二つ目は、職員のPRに関する意識と能力の向上である。自治体職員はPRの必要性の認識が低いことが多く、「市外や県外にPRすべき内容なのに、ただ単に自団体のホームページにひっそりと掲載しているだけ」なんてことがままある。市外や県外にPRすべき内容についてはPR TIMESを活用することで、PRの必要性に関する認識が高まる。また、「記者投込み」は、事務的な文書形式で、かつ「役所目線」で作成されることが多いが、月に1万3,000本もの膨大な投稿がなされるPR TIMESでは、それでは通用しない。記者の興味を引く「記者目線」のタイトルや、読了率を高めるための明瞭簡潔な文章などの工夫が必要となる。そのような投稿を作成する場数を踏むことで、職員のPRに関する意識と能力は向上していく。

三つ目は、半永久的に検索に引っかかることである。自治体のホームページの新着情報欄は、事業の募集期間やイベントの期日が過ぎると自動的に削除されることが多い。実は、これは大きな機会損失だ。ネット上では日々、数十億人がそれぞれ関心のある内容を「ググっている」(=googleで検索している)。たとえ有意義な政策を実施したり、魅力的なイベントを開催していたりしたとしても、ググって出てこないものは認知のされようがない。PR TIMESの投稿は、自治体ホームページのように自動で削除されることはなく、半永久的に検索に引っかかり続けるから、メディアで記事化されることがなかったとしても、政策をPRし続けてくれるのである。

4 結びに

本稿では、五島市のPR指針に関する説明を軸に、それに基づいて行っているプロモーション施策の一例を紹介した。

自治体における「プロモーション」、「PR」、「情報発信」などの施策は、そもそもおざなりにされるか、あるいは行われたとしても、ターゲット目線ではなく自治体目線での独りよがりな発信になりがちである。五島市では、PR指針に基づき、情報推進課の広聴広報班が事業部局によるターゲット思考を支援するという体制をとっていたり、市民ライターによる市民目線の情報発信を行ったり、若者や観光客自身がInstagramで情報発信をしたくなる仕組みづくりを行ってきた。

今後も、行政と市民・企業・団体及び市外ターゲットが結集してまちづくりに取り組む基盤をつくることに力を入れていきたい。