6 財政健全化法

平成19年に公布された「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」(「財政健全化法」)に基づき、自治体は毎年、①実質赤字比率、②連結実質赤字比率、③実質公債費比率、④将来負担比率の四つの指標(健全化判断比率)を発表する。これにより、自治体の財政状況が客観的に示される。

(1)指標

各種の指標の内容は以下のとおり。

① 実質赤字比率

一般会計等の赤字の程度によって、財政運営の深刻度を示す指標。実質赤字(普通会計に相当する一般会計及び特別会計)の標準財政規模に対する比率。

② 連結実質赤字比率

すべての会計の赤字の程度によって、自治体全体の財政運営の深刻度を示す指標。実質赤字(全会計を対象とした実質赤字。法適用企業は資金不足額の合計額)の標準財政規模に対する比率。

③ 実質公債費比率

借入金の返済額及びこれに準じる額の程度によって、資金繰りの危険度を示す指標。一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率。

④ 将来負担比率

将来負担すべき実質的な負債等の程度によって、将来の財政負担の大きさを示す指標。一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率。

(2)財政健全化団体・財政再生団体

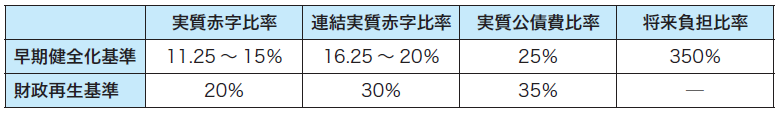

これら各種指標が一定の基準を超えた場合には、財政健全化団体、又は財政再生団体となる。

早期健全化基準がいわゆるイエローカード、財政再生基準がレッドカードである。

早期健全化段階においては、自主的な改善努力による健全化が図られることになる。具体的には、長が財政健全化計画を作成し、議会の議決を経て定め、速やかに公表する。また、総務大臣・都道府県知事へ報告するとともに、毎年度、その実施状況を議会に報告し、公表する。

財政再生段階においては、国等の関与により健全化を目指す。同様に、長が財政再生計画を作成し、議会の議決を経て定め、速やかに公表する。また、総務大臣・都道府県知事へ報告するとともに、毎年度、その実施状況を議会に報告し、公表する。さらに、議会の議決を経て、総務大臣に(市町村及び特別区は都道府県知事を通じて)協議し、その同意を求めることができる。

7 その他決算に関する事項

(1)決算不認定における地方公共団体の長から議会への報告規定の整備

平成29年の自治法の改正に伴い、普通地方公共団体の長は、決算の認定に関する議案が否決された場合において、当該議決を踏まえて必要と認める措置を講じたときは、速やかに、当該措置の内容を議会に報告するとともに、これを公表しなければならないものとされた(自治法233条7項)。

これは、その措置の内容の適否について議会での議論の俎上(そじょう)に載せることが可能となるなど、決算審議を通じて議会の監視機能がより適切に発揮され、議会と長との関係が活性化されることが期待されていることが背景にある。ただし、不認定の場合は必ず措置を講ずる必要があるわけでなく、必要と認める措置を講ずるかどうかは任意の対応とされている(第193回国会総務委員会平成29年5月16日)。

(2)行政評価と決算の関係

① 行政評価と決算審査

議会における決算審査の目的は、予算執行が「適正であったか否か」を判断するもので、それにより認定・不認定を判断することになる。

一方で、行政評価の目的は決算審査とは異なる。そもそも行政評価とは「行政機関が主体となって、ある統一された目的や視点のもとに行政活動を評価し、その成果を行政運営の改善につなげていくこと、さらにそれを制度化して行政活動のなかにシステムとして組み込んで実施すること」(島田晴雄=三菱総合研究所政策研究部『行政評価』東洋経済新報社、1999年)であり、予算執行が「有効であったか否か」が問われることになる。ちなみに、この行政評価は、平成13年の「行政機関が行う政策の評価に関する法律」(一般的には「政策評価法」)の施行に伴い、国の各行政機関に対して政策評価が義務付けられ、自治体においても行政評価の導入が進んだ。

このことから、両者の役割は異なるが、決算審査においては当然のことながら行政評価の視点も重要となる。

② 行政評価のポイント

行政評価のポイントとして、以下の点が指摘できる。

第1に、何を評価するか。行政活動は、一般に政策(行政の大局的な目的や方向性を示すもの)、施策(政策を実現するための具体的な手段)、事務事業(施策を実現するための具体的な事務事業)という三層になっている。政策を目的とすれば施策はその手段となり、施策を目的とすれば事務事業がその手段となり、三層がそれぞれ目的─手段という関係になる。

行政評価では、どのレベルで評価を行うかということがポイントになる。事務事業のみを評価対象とすることもあるし、施策と事務事業の両方を、又は政策も含めて三層全体を評価するという団体もある。

第2に、誰が評価するか。これは大きく二つに分かれ、行政機関自身が行う場合(内部評価)と外部の者が行う場合(外部評価)がある。内部評価も、担当者が行う、上司が行う、他部門が行うなど、方法は様々である。内部評価については行政機関自身が自己評価を行うことが重要である一方で、客観性・信頼性をどのように担保するか、という点が課題となる。

また、外部評価についても、学識経験者、地域内の団体代表者、住民など、様々な方法がある。外部評価は客観性という点では有効だが、一方で、評価者が必ずしも行政について詳しいとは限らず、適正な評価となるかということも課題として挙げられる。

第3に、どのように評価するか。例えば事務事業評価であれば、その事務が効率性、費用対効果、国・都道府県・民間との役割分担などの観点から評価を行うことができる。また施策評価であれば、その施策の実現度を測るために、成果指標を設定する場合がある。

成果指標は、アウトプット(行政の活動量。不燃ごみの回収量が年1トンなど)とアウトカム(成果。住民が生活環境に満足を感じている割合など)が一般的で、この進捗により施策の達成度を判断する。

③ 行政評価と財政との関係

行政評価は、評価を行った上で、その結果を事業に反映することが重要となる。評価することだけが目的ではない。

例えば、令和元年度に平成30年度の行政評価を行い、その結果を令和2年度の予算編成に反映するというような形となる。平成30年度決算により事業の執行率や不用額が判明し、事業の進捗率が分かる。また、先のアウトプット・アウトカムの指標により、施策の達成度についても評価が可能となる。

すべての事業が完璧などということはないので、問題点や修正点を反映し、次年度の予算に反映する。これにより、事業を改善していくことが可能となる。