相模女子大学夢をかなえるセンター エグゼクティブアドバイザー 松下啓一

1 若者政策の意義

(1)若者政策とは何か

「若者政策」には、広義と狭義の二つの種類がある。

まず、若者が大人になっていく過程には、①学生時代に、社会生活や職業生活の基礎固めを行う時期(自己形成的自立)、②学校卒業後、仕事に就き、親から独立した生活基盤を築く時期(経済的自立)、③社会のメンバーとして責任を果たし、社会に参画する時期(社会的自立)、という大別して三つのプロセスがある。これらを「移行期」というが、今日では若者を取り巻く社会経済状況の悪化や難化等の要因があり、この移行がスムーズにいかなくなってきた。そこで、そうした若者の自立を妨げる諸課題に正面から立ち向かい、きちんとした政策的対応に取り組むのが、広義の若者政策である。政策領域は、家庭・家族、教育、地域、雇用、福祉、地方自治など広範囲に及ぶ。

次に狭義の若者政策であるが、これは上記の若者の自立のうち、社会的自立に特に着目する。すべての若者が、自治体の政策形成やまちづくりに積極的に参画し、闊達(かったつ)に意見を述べ、いきいきと活動することを後押しする政策が狭義の若者政策=若者参画政策である。

本稿では、狭義の若者政策、つまり若者参画政策を論じる。

(2)これまでの若者政策は、「特に困難を抱える若者」が対象

従来、自治体が政策対象としていた若者は、「保護の対象である若者」であった。それは主に中学生までの子どもと、非行がある、あるいは障がいを持つ若者など「特に困難を抱える若者」である。

高校生以上の年齢になると、政策対象としては一般の大人と同じ扱いになり、「特に困難を抱えていない若者」については、せいぜい健全育成や文化、スポーツの分野が関係するだけだった。若者の政策形成やまちづくり参加といった、若者の参画を真正面からとらえた政策はほとんどなかった。

その証左が、総合計画における若者の取扱いである。これまで総合計画には「若者」という言葉そのものが、ほとんどなかった(総合戦略の時代になって、初めて若者が注目されるようになった)。

筆者は2013年度に神奈川県内の総合計画の調査(「神奈川県政策形成実践研究報告書」(公財)神奈川県市町村研修センター)を行ったが、神奈川県内自治体のうち、若者が自治体の政策決定過程に参加することを総合計画に記載している自治体は1自治体のみであった。また、総合計画を制定する際の審議会委員に若者が全くいない自治体は、27自治体中18自治体、審議会委員の平均年齢は、一番低い自治体で50.0歳、一番高い自治体は70.8歳であった。

(3)自治体の役割の変化──「励ます地方自治」

昨今、自治体において若者参画政策に関心が及んできたのは、自治体の役割の変化とも関連している。

従前は、困った人を助けるのが、自治体の主な仕事だった(予算の4割は福祉関連)。今日でもこの役割は重要であるが、同時に、働き盛り、元気のある人も含め、市民を励ますことが自治体の役割となった。これを筆者は「励ます地方自治」と呼んでいる。励ます地方自治の基本理念は「協働」である(1)。

若者とされる層は、日本において20歳代、30歳代合わせて全体の23%いるが、これだけのボリュームがあり、同じ社会の構成員である若者が、自治体の政策形成やまちづくりに参加しないのは不自然である。また、超高齢化時代を迎え、将来にわたり負担と責任を負うことになる若者が、社会(政策決定を含む)に参加する仕組みや機会がないのは不合理ともいえる。

私たちの社会の持続可能性を考え、若者の居場所と出番をつくる(励ます)政策が、若者参画政策である。

2 先進的・体系的に取り組む愛知県新城市

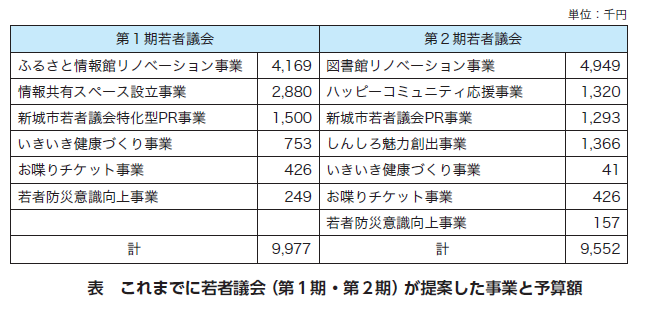

若者参画政策に先駆的に取り組んでいるのが、愛知県新城市の若者議会の取組みである。2014年から取組みを開始し、今年で第4期目となる。第11回マニフェスト大賞「最優秀シチズンシップ推進賞」(2016年)を授賞するなど、高く評価され注目を集めてきた。

(1)新城市の若者参画政策──重層的な仕組み

新城市の若者参画政策では、「これまで存分に力を発揮してこなかったもののひとつが、若者である」という点に注目し、若者の居場所と出番をつくることを狙いとしている。以下のような重層的な政策体系になっている点が特徴である(2)。

① 「新城市若者条例」

新城市では、若者が活躍できるまちを実現するために基本条例を制定している。この条例を根拠として「若者総合政策(方針編・プラン編)」を作成する(2014年12月制定)。

② 「新城市若者議会条例」

若者参画事業を企画・提案する若者議会の設置を条例で担保している(2014年12月制定)。

③ 市民自治会議

自治基本条例の推進組織で、若者議会に対して助言・チェックを行っている。

④ 若者政策係

専担組織として、若者政策係を設置している(2014年4月)。

⑤ メンター制度

市職員と若者議会経験者がメンターとなって、若者議会を支援する。

(2)若者議会は模擬議会ではない

ところで、「若者議会」というと、議場で議会を模して行う形式的なものと誤解されることもあろうが、そうではない。むしろ「若者会議44」をイメージすると理解が早いだろう。「会議」という名称がふさわしいかもしれないが、あえて「議会」と付けたという。それは、「会議」だと議論ばかりするイメージであるのに対し、議論だけにとどまらずに、政策を決定する組織という意味を込めて「若者議会」としたということである。

若者議会は、上記の若者議会条例で設置が担保され、市内に在住、在勤又は在学するおおむね16歳から29歳までの20人で構成されている。

(3)予算の付与ではなく、予算提案権を付与する

若者議会には、1,000万円の予算提案権が付与されている。注意すべきは、予算の付与ではなく、予算提案権が付与されていることである。若者議会は、若者の視点から重要だと考えた政策を提案できる。

あくまでも予算提案であることから、提案の過程で、必要性、公益性、公平性、公正性、効率性、市民性、支援性、優先性などの幅広い観点から、行政や議会から厳しいチェックを受ける。

このチェックの過程で、参加者は、単なる思いつきを政策としていくことの困難性や、政策が決定していく仕組みを体験的に学ぶことになる。またとない主権者教育の場ともなっている。

若者を政策の主体として位置付ける若者参画政策を新たに提案するのは容易ではない。それは、高齢化社会の進展により高齢者が有権者の多数を占め、しかも投票率が若者の2倍であることから「困っているのは高齢者だ」という声に押し戻されて、有権者が求める政策として押し出すことが難しいからである。

しかし、私たちの社会が持続するには、それを支えていく若者の当事者性や主体性が不可欠である。自治体議会には、こうした自治体の未来を考えた広い視野からの政策提案を期待している。

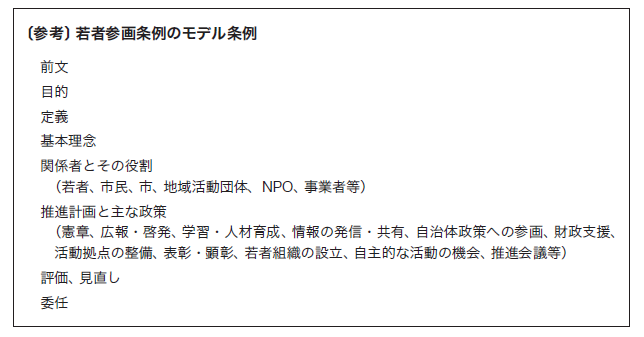

(2)若者参画条例の制定を

若者参画政策は、規則、告示、要綱・通達といった形式でも可能であるが、条例という政策形式で担保することが好ましい。

条例は、市民代表である議会・議員が議決する。それにより高い正統性が維持できる。そして、条例に明記していれば、首長の交代やその時々の状況によって政策の存続等が左右されることが少なく、安定性・継続性の面でもよい。

また、条例ならば、市民を含めた全体でその意義を共有できるし、関係者が協力、連携して若者参画政策を進めることが容易になる。

なお、若者参画条例は、取組事例が少なく、その体系化をイメージするのが難しい。そこで、筆者は下記のような若者参画条例のモデル条例を提案している。自治体議会で検討する際の参考にしてほしい(3)。

(1) 松下啓一『現代自治体論 励ます地方自治の展開・地方自治法を越えて』(萌書房、2018年)参照。

(1) 松下啓一『現代自治体論 励ます地方自治の展開・地方自治法を越えて』(萌書房、2018年)参照。

(2) 松下啓一=穂積亮次編『自治体若者政策・愛知県新城市の挑戦─どのように若者を集め、その力を引き出したのか』(萌書房、2017年)参照。

(3) 松下啓一=倉根悠紀『若者参画条例の提案─若者が活き活きと活動するまちをつくるために』(萌書房、2018年)参照。

バナー画像:渋谷センター街交差点©tmano(クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0国際))を改変して使用