選挙プランナー/アスク株式会社代表取締役社長 三浦博史

来年は春に統一地方選、夏には参院選と、まさに選挙イヤー。一部には衆参同時選挙という声も聞かれる。加えて、5月の新天皇即位・改元、G20大阪サミット、秋の消費税率引上げ等、重要日程がめじろ押しだ。そこで今回は、来年春の統一地方選での必勝のためのポイントをまとめてみた。

選挙、特に地方選は“一夜漬け”のような活動で当選できるほど甘いものではなく、また、何らかの種まきをしておかなければ“奇跡”が起きるものでもない。確かに昨年夏に行われた東京都議会議員選挙では、“小池ブーム”により「都民ファースト旋風」が吹き荒れ、同党から立候補した、およそ準備らしい準備をほとんどしていなかった候補者も含め、50人中49人が当選ということがあったことは事実だ。しかしブームが過ぎ去った今、彼らには次の選挙で厳しい現実が待っているものと思われる。つまり、地方選は日々の活動の積み重ねの結果が票に直結する選挙なのだ。

沖縄県知事選の敗因分析を参考に

そうした前提を踏まえた上で、私が関わった直近の事例(落選例)を参考にしていただきたい。今年9月に行われた沖縄県知事選挙。これは翁長雄志沖縄県知事の急逝により、当初11月に予定されていた選挙が前倒しされたものだ。

実は今回の選挙戦で気づいたことがある。それは沖縄県の議員・首長の当選回数が他の都道府県の議員・首長より極端に少ないということだ。つまり、政治家が再選されにくい風土が沖縄にはあるように思われる。

ここでは沖縄県知事選での敗因分析の中から、読者の皆さんにとっても参考になるようなポイントのみを挙げてみる。

(1)「弔い選挙」

選挙戦中盤に入り、故翁長知事夫人が登場し、故人の“遺言”のごとく玉城デ二ー候補への投票を呼びかけた。マスコミも連日大々的に報道。「弔い選挙」への対応の難しさ、厳しさを改めて痛感した。

(2)「争点」のシングルイシュー化

他の自治体同様、沖縄県政にも様々な課題があるが、玉城陣営は選挙戦後半、意図的に争点を「辺野古移設反対」一本に絞った。佐喜眞淳候補が訴える「世界一危険な普天間基地移設」以上に、「辺野古移設反対」が大きくクローズアップされた。

(3)候補者の知名度

前宜野湾市長の佐喜眞淳候補と、衆議院議員4期(自由党幹事長・国対委員長)、地元ラジオ局のパーソナリティ等を務めた玉城デ二ー候補との一騎打ちの構図だったが、玉城候補の圧倒的な知名度の高さから、最後まで玉城優勢が続いた。

(4)地元紙の報道姿勢

地元有力紙による「反安倍自民」報道は激しく、マスコミによる「自民・公明・官邸総動員選挙=佐喜眞」対「地元手づくり選挙(草の根選挙)=玉城」などの報道ぶりも目立った。

(5)沖縄の好景気感

現在、沖縄はホテル建設ラッシュや連日の数千人規模の大型クルーズ船寄港によるインバウンド増などで不景気感は全く感じられない。それらは「アベノミクス効果」や仲井眞知事時代からの種まきによる効果とでもいうべきものだが、少なくとも那覇市内に限れば県民の暮らしに対する不満は少なく、故翁長知事や城間那覇市長に対する県政・市政評価へのマイナス要因にはつながらなかった(=現職に対する不満が少ない)。

これらに加え、マスコミ各社の調査では当初から玉城氏が大きくリードしていたものの、自民・保守層の一部には、仲井眞元知事支持層に加え、前回、オール沖縄寄りだった公明票の大半が、今回は佐喜眞支持に変わったこと、さらには前回知事選に出馬した下地幹郎氏も佐喜眞支持に加わったことで、「佐喜眞陣営有利」という思い込み、気の緩みがあった。

有権者から選ばれるために

(1)短い選挙戦で有権者の理解が得られにくい課題への対応

首長選挙(都道府県知事・市区町村長)に代表されるたったひとつの議席を複数の候補者で争う選挙戦は、原則として有権者のマジョリティの支持を得なければ当選できない。そうした選挙戦においては、有権者(住民)の過半数が「反対」若しくは疑問を感じている課題について、短い選挙戦の中で有権者を説得し、考えを覆させることはまず不可能と考えた方がよい。

これは、決してそうした難題から逃げるということではなく、選挙戦という短期間の中での説明で有権者の納得を得ることが難しい課題については、うまくかわす手法も時には考えなくてはいけないということ。あるいは自分の苦しい胸の内を正直に、率直に訴えていくこともひとつの方法だろう。

(2)ネット選挙は手を抜かないこと

2003年の公職選挙法(以下「公選法」という)改正により、「期日前投票」が始まったが、これは投票日当日に投票できない有権者が公(告)示日の翌日から投票日前日までの期間に投票することができる制度で、いわば「毎日が投票日」となり、今では有権者に広く定着し、選挙のたびごとに増加傾向にある。

私も選挙プランナーとして、選挙戦での戦術のひとつとして「期日前投票」の促進を周知徹底するようアドバイスしている。従前のような「投票日にはA候補をよろしく!」から、「もう投票に行った?」が選挙事務所内での挨拶代わりの言葉となってきつつある。

そうした中でも、熱心な支援者はともかく、投票先の決まっていない有権者の中には、誰かに勧められて期日前投票に行くという人も多く、投票所に行くまでの間にスマートフォン等で検索し、当該候補者のウェブサイト等を見たりするケースも多い。したがって、少なくとも告示日直前から投票日前日まではしっかりと丁寧に更新し、見ごたえあるものにしておく必要があろう。忙しいことを理由に手を抜いてはならない。若い有権者の中には、長い間情報が更新されていないような候補者は(投票する候補者の)選択肢から除外したり、棄権するケースもあるからだ。

また、ネット選挙(インターネットを利用した選挙運動)の解禁から5年経過し、今では地方選でも数多くの候補者がウェブサイトやSNSなどを利用し、情報発信を行っている。その効果はまだまだ限定的といえそうだが、最近はネット上で発信する内容以上に、ネット上でのネガティブ情報に特に気をつけなければならなくなってきた。

国政・地方選を問わず、候補者本人のスキャンダルや失言等は命取りとなるが、今日ではその陣営に関係する人(応援弁士を含む)の発言や行動にも十分な注意を払わなければいけない時代になった。今年6月に行われた新潟県知事選では、ある町の経済団体の代表者の応援演説の動画がネット上で公開され、問題発言として炎上するといった事例もあった。

(3)選挙運動用ビラは思いを込めて丁寧につくる

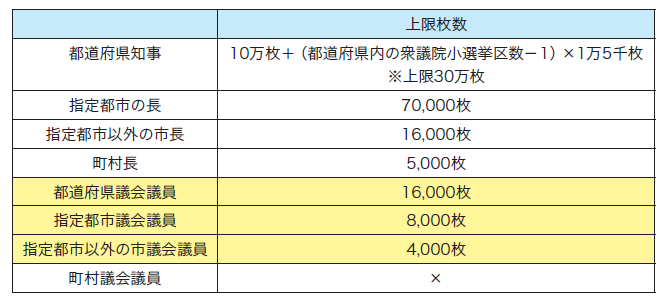

来春の統一地方選から適用される公選法の主な改正点は、町村議選を除くすべての地方選で選挙運動用ビラ(ローカルマニフェスト)の頒布が解禁となることだ(都道府県知事選と市区町村長選は2007年から解禁)。

今、全国的に選挙期間中の個人演説会や動員型の(決起)集会等は減少傾向にある一方、有権者に直接訴え、触れ合う街頭活動は増加傾向にある。そうした街宣活動の場でこれまで禁止されていた選挙運動用ビラが頒布できるようになったことは、候補者の顔と名前、さらには思いや主張を直接有権者に伝える手段(ツール)が増えることにもなる。

この選挙運動用ビラは、自らの思い等を丁寧に、分かりやすく伝えるための選挙活動の重要なツールのひとつだ。

大切なポイントは2つある。ひとつ目は有権者が受け取りやすい工夫をすること。例えば地域によって温度差もあろうが、特に都市部においては街頭でA4サイズのビラを有権者に手渡そうとしても、(ごみ箱もないため)なかなか受け取ってくれない。しかし、ビラを名刺サイズ(9つ折)に折り込んで手渡すと、有権者は受け取りやすくなるというメリットがある。とはいえ、郡部の場合は、そもそも街宣活動で人は集まらず、ポツリポツリと聞いている人がいるといったケースも多いため、そうした方々には名刺サイズではなく、従来どおり、そのままや2つ折でも受け取ってくれる。ケース・バイ・ケースによる検討が必要だ。

2つ目は有権者が読みやすいものにすることだ。デザインを重視するあまり、文字が小さいビラを目にすることが多々あるが、高齢者にとっては読みにくく、「高齢者にやさしい」等と政策でうたっていても全く意味がない。

したがって、デザイン以上に、文字はやや大きめに読みやすく、誰にでも分かりやすい言葉で訴えること、さらには候補者の名前と顔がひと目で認識できるように工夫することが重要だ。

おわりに

最後に、選挙はいうまでもなく「チームワーク」が一番。候補者1人では何もできない。スタッフ、支援者等、関係するすべての人に常に心から感謝し、人々の心をひとつにして戦う陣営は強い。明るく、元気に、コンプライアンスを遵守し、熱いチームワークで正々堂々と戦い抜き、完勝を目指していただきたい。

地方選挙を闘ううえでのバイブルとしてご好評を頂いている、三浦博史先生の「地方選挙実践マニュアル」。この秋、待望の第2次改訂版が発刊されました。

選挙の最新事情の更新や選挙事務所設置のイロハなど、内容がさらにパワーアップしており、皆様の選挙を力強くサポート致します。

書籍の詳細はこちらからどうぞ!(編集部)