3 住民の声を議員提案に(飲酒運転防止条例を例にして)

(1)3つの行政手法を意識する

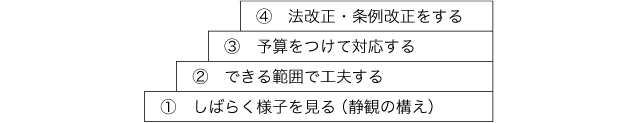

行政というのは、国であろうが自治体であろうが、問題が生じたときには基本的に同じ対応をします。まず、問題が起こってもすぐには対応しません。様子見といった方がいいのかもしれません。特殊な案件、又は一過性の事件かもしれないからです。とりあえず、情報だけを集めておきます。

しかし、それが繰り返し起こるようなら対応を考えます。まずは、工夫の範囲でできることから始めます。それでも難しい場合には予算をつけて解決策を図ります。そして、それでも解決が難しい段になって、条例の制定など法的な整備を図り解決をしようとします。

行政はこのように、「工夫」、「お金」、「法令の整備」という3つの解決策を、階段を上るように実施していく存在なのです(表2)。

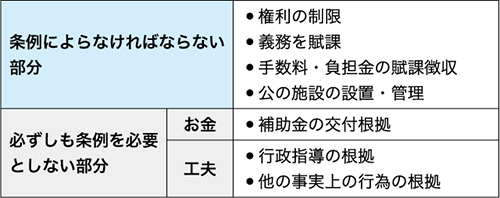

そして、執行部にとって、「条例を制定して対応しようとする場合」は、よほどの場合です。基本的には、「条例をつくってしか解決できないとき」だけです。まずは、このことを意識してほしいと思います。例えば、会派や議連で条例案を検討しているとか、委員会で条例提出を検討しているときには、問題解決のための手法をランダムに考えて、それは「工夫の範囲でできるか」、「お金を必要とするか」、「法令の整備が必要か」の3つに分類してみるといいでしょう。地方自治法の規定をベースに考えると、表3のように分けることができます。

(2)法的措置が必要な事項を芯にして作成する

基本的に条例は「条例をつくらないと解決しない」という部分がない限りつくりません(もちろん、乾杯条例のように、条例という手法を使って、行政目的を実現しようとあえて条例をつくる場合もありますが……)。つまり、解決策が「義務を課し、又は権利を制限する」(地方自治法14条2項)部分があるなら、その部分を芯にして条例案をつくります。

ここが大事なのですが、いったん条例案をつくることを決めたなら、条例をもって行う必要のない部分も含めて、条例に規定します。例えば、現在、行っている補助事業の根拠規定も条例に加えます。特段、法令の根拠を必要としない指導や勧告などの行政指導を規定することもあります。

(3)住民の声からとるべき対応(政策)を考える

住民の問題提起から、どのようにとるべき対応を考え、それを条例化するか、具体的な例(フィクションです)で考えてみましょう。

【問題】(フィクションです)

我が市で飲酒運転の車が下校中の小学生の列に危うく突っ込みそうになるという事故がありました。幸い、子どもたちにケガはありませんでしたが、ハンドルの切り損ねが事故の原因のようでした。警察によると飲酒運転とのことであり、運転手は過去にも同様の事故を起こしているとのうわさもあります。理事者側は警察による取締りや広報を強化することを要請していますが、この地区で行われた議会報告会では、次のような住民の意見が聞かれました。

(住民の声)

飲酒運転が多くなったのは、郊外の国道沿いに飲食店が増えたからではないか。飲食店側にも飲酒運転を起こさせないために目を配ってもらうしかないのではないか。議会からも市長にしっかりと対策を提案してほしい。

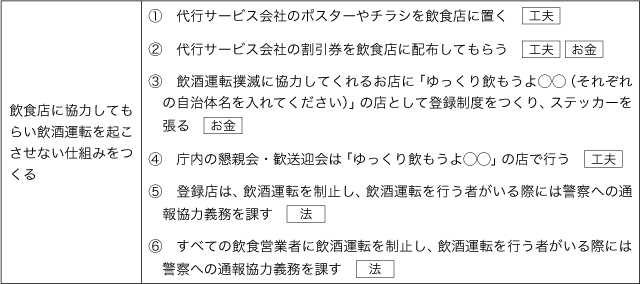

この場合、住民の声は「飲食店に協力してもらい飲酒運転を起こさせない仕組み」を議会に求めているといえます。対策を会派や議連などの議員同士で議論し、アトランダムに対応策を出し合い、それを先ほどの3つに分類(ここでは「工夫」、「お金」、「条例」と表示しています)し、工夫で対応できるものから並べてみましょう(表4)。

条例案を作成するときには、こうした分類を基にして、それぞれの根拠になる規定を置いていくことになります。