吉田利宏

1 本当は増えていない議員立法

「議会からの政策条例が増える中……」などというフレーズによく出合います。しかし、本当のことをいえば、この10年、議会からの条例提出数はそれほど増えていません。また、可決成立率という点で見ても、大きな変化はありません。少しだけ可決成立率が上がっているのですが、平成18(2006)年に地方自治法が改正され、可能となった委員会提出条例案がほんの少し増えているからです。委員会提出条例案は100%近く可決成立しますので、それが功を奏した形になっています(1)。

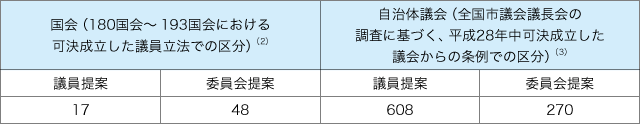

ただ、国会においては、議員立法といえば、議員提案よりも委員会提案が主流になっていることに比べ、表1が示すとおり、自治体議会での委員会提出条例案は期待されたほど増えていないという現状があります。

その理由はいくつか考えられます。まず、会派(政党)を超えた政策目的の議員連盟の動きが自治体議会ではまだ少ないことが挙げられます。さらに、委員会日程の窮屈さも原因のひとつでしょう。そもそも委員会審議が、執行部の提出する案件で手いっぱいの状態にあり、所管事務調査を通じて政策課題を見つけ、条例案の委員会提出を実現する余裕がないように思われます。

また、個々の議員や会派の指摘を議会として共有する仕組みづくりも遅れています。議会基本条例が多くの議会で定められ、議会改革が進められているわけですが、こと政策条例についていえば、まだまだ改革の成果に結びついていないといえるでしょう。

2 スキマ産業としての議員立法の意味

ただ、議会改革がさらに進んだとしても、議会が執行部と並ぶ数の条例案を提出するようになるとは思っていません。そもそも、法改正に伴う条例の整理、人員管理など、執行部側のマネジメントに属する条例案がたくさんあるからです。

それでも議員立法が求められるのは、議会として行政監視機能を最大限果たす中で、条例をもって解決しなければならない場合があるからです。議会は、いろいろな場面を通じて行政執行に注文をつけます。ときには、政策の修正ばかりでなく、新しい政策を提案することもあるでしょう。しかし、それでも執行部の反応が芳しくないなら、条例改正案や新規条例案の提案しかありません。その意味で、政策の立案やその条例化は行政監視を行っている上で生まれるものなのです。

言い方が悪いですが、条例は行政監視の「おまけ」みたいなものといえます。さらに、これまた言葉が悪いのですが、議員の政策立案はスキマ産業です。執行部の政策はどうしても「見栄えのしない幕の内弁当のようなもの」になりがちです。焼き魚はある、卵焼きはある、揚げ物も入っている、漬物もある、しかし、数ある弁当の中で、あえて、この弁当を選ばないだろうという弁当です。

執行部は、様々な関係する業界・団体などとの調整を経て政策を決定します。「公平性を確保する」、「より広く声を聴く」という面もありますが、首長が次の選挙で勝つためには、議員が当選することに比べて、より多くの得票が必要になります。それがより多くの人たちが納得する落としどころを見つけようとする意識に結びつきます。また、自治体は依然として補助金などで国(市町村の場合にはさらに都道府県)に縛られており、国などの二番煎じの施策が実施されることもしばしばです。

こうしたことが「見栄えのしない幕の内弁当」となる理由です。議会の政策提案や条例案の提案は、住民の声を起点にして、その見栄えのしない幕の内弁当にアクセントをつけるというイメージです。執行部の弱いところ、足りないところを住民のために補完するというイメージがふさわしいかもしれません。