4 議会の政策立案とリーガルマインド

(1)政策的議員提案条例の重要性

地方分権の時代には、議員も二元代表の一翼として、首長とは別の立場で地域の実情に合った政策を立案していくことが、住民からも強く求められています(4)。

議員の政策形成には、議会の一般質問等の際の首長への政策提案、各種の要望活動等、いくつかの方法がありますが、いずれも法的拘束力の担保がありません。

これに対して、議員自身が条例を提案する議員提案条例は、法的拘束力の点では最も究極的な手段です。議員提案条例のうち、議員が独自に自治体の政策の一環として立案するものを、ここでは「政策的議員提案条例」と呼びます。

政策的議員提案条例は、地方分権を推進する上での大きな課題である、地方議会の活性化、議員の意識改革の促進や政策形成能力の向上などの副次的効果も期待され、各地の地方議会で多くの取組みが進んでいます。その意味で政策的議員提案条例を策定するスキルは、分権時代の地方議員にとって標準装備といえます。

(2)政策的議員提案条例のメリット

政策的議員提案条例は、どのようなメリットがあるのでしょうか。

議員は、立場上、小回りの利く存在であり、生活者や地域の視点に立った条例をつくることができます。

また、首長提案の条例は、行政の縦割りや様々な調整のため、スピード感ある対応が難しい場合がありますが、議員提案の場合は、縦割りを超えてより迅速に対応することができる場合もあります。

実際に、平成26~27年度の立法例を見ると、議員提案のメリットを生かして、飲酒運転の根絶(北海道、福岡県など)、子育てや家庭教育(宮城県、群馬県、静岡県など)、歯科口腔の健康づくり(石川県、滋賀県など)、がん対策(島根県、山口県)など、住民生活に密着した多様な分野で条例が制定されています。

(3)政策的議員提案条例の立案に求められる主なポイント

政策的議員提案条例も、内容により、住民の権利義務に関わる強制力を有するものである以上、細部にわたる法的な知識と思考が必要です。主なポイントしては、次のような事項が挙げられます。

ア 憲法上の基本的人権との整合性

憲法で保障された財産権、営業の自由、表現の自由、法の下の平等などの基本的人権を一方的に侵害する条例は、制定することができません。

規制的な内容を含む条例を検討する際には、まず公共の福祉の観点から、規制を設けることに十分な合理性が認められるかを確認し、その上で必要最小限の規制方法を選択することが重要です。

イ 国の法令との整合性

憲法94条、法14条1項に基づき、条例では国の法令に違反した制度を設けることはできません。

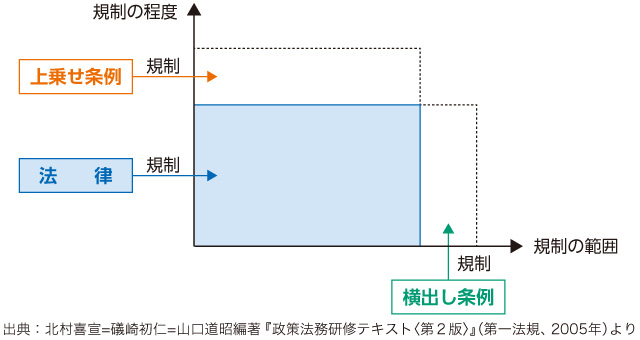

我が国ではすでに多くの法律が定められており、自治体が新たな条例を制定する場合、何らかの法令に触れる可能性があります。特に国の法令を上回る規制を定める「上乗せ条例」や「横出し条例」(5)を立案する際には、高いレベルの法的スキルが必要です(図参照)。それぞれの条例を立案する際には、条例が法令に抵触しないよう検討する必要があります。

ウ 条例の実効性の確保

条例には、法規範として実効性ある制度であることが求められます。実務上の運用が困難なもの、費用対効果の観点から取締り効果があまり上がらないようなものなどは、法的実効性の低い条例となります。特に、罰則を伴う場合は(6)、実効性の確保が重要です。

政策的議員提案条例の場合も、実際に運用する場面をシミュレーションし、条例施行後に実際に運用する関係部署の担当者などと協議するなどして、「動く制度」にしていくことが大切です。

エ 首長の執行権との関係

政策的議員提案条例を考える際にしばしば議論になるのが、いわゆる首長の執行権との関係です。政策的議員提案条例では、予算に関するもの(7)、他法令に定めがあるものや行政組織に関するものなどは提案できないこととされています。これ以外では、首長は、自治体を統括し、代表する立場であり(法147条)、議案提出権、予算調製及び執行権、地方税の賦課徴収権(法149条)など、多くの権限が地方自治法に定められており、広範な権限を有していますが、一般的に首長の執行権というものを定めているわけではなく、住民の利益を考えると、法令上の限界はあるものの、政策的議員提案条例の余地は広く認められるべきものと考えます。

政策的議員提案条例を考える際には、首長の執行権を漠然と議論するのではなく、住民から見て具体的にどんな不都合があるのか論点を明らかにし、考えることが大切です。