(3)新宿単身化の光と影

新宿区の若年層の流動性は非常に高く、1年間で7割以上が居住後5年未満で移動している。一方で、65〜69歳では「30年以上」居住している人が半分以上であり、加齢に伴って長くなる傾向がある。

移動が激しいとはいえ常に一定の若年人口が居住しているという点で新宿区は特別である。若年人口の循環は新宿区の年齢構造の変化を比較的緩やかにしており、同時に多様性と独創性にあふれた活気あるまちづくりにつながる要素でもある。

一人暮らしの利点として、「時間を自由に使える」、「他人に干渉されない」、「友人・知人と自由に交際できる」などを男女・年齢を問わず多くの人が挙げている。一方、一人暮らしの困ったところとして、「人との会話が少なくなる」、「家事をするのが面倒になる」、「不規則な生活習慣から抜け出せなくなる」などを挙げる人が多い。また、将来の生活や収入への不安、孤独死への不安を感じている人も多い。そして、何より一人暮らしで最も困ることは、「病気になったときに身の回りの世話をしてくれる人がいない」ことを、男女、年齢を問わず多くの人が挙げている。

壮年期の人々は、安定した仕事を持ち経済的に余裕のあるグループと、その逆のグループに分かれている。前者の特徴を描いてみよう。この人たちは仕事を中心にしながら健康に留意し、友人若しくは仕事以外に打ち込める何かを持ち、個人生活を楽しんでいる。このような新宿の環境は「他人からの干渉がない」ことだが、そのことはメリットであると同時にデメリットにもなる。結婚のきっかけがつかめないまま壮年後期に達してしまうことになりやすい。壮年後期で安定した仕事と所得のある人々の場合、離婚、死別、事実婚、パートナーはいるが結婚はしないなど、家族を巡る多様性がうかがえる。単身であってもそれを補う親族関係、友人・知人関係を築いていて、孤立の要素は見当たらない。

その一方で、低所得、不安定な仕事、社会的に孤立しがちな壮年単身者も少なくない。壮年期の所得格差は大きく、年収1,000万円を超す層の対極に、300万円を下回る低所得層がいる。年収が300万円を下回る単身者は、①健康状態がよくない、②親しい友人が少ない、③結婚の意向が低い(壮年前期男性)といった傾向が見られる。仕事や収入や健康状態のために家庭を持つことを諦めた壮年単身者が新宿区には少なくないという実態がある。単身者は孤立化とも関係している。「病気時に世話をしてくれる人」が「いない・わからない」人は、①年収が低い人 ②子どものいない・連絡がない人、③友人がいない・少ない人に多い傾向が見られる。

上記の調査の自由記入欄には次のような書き込みがある。

○将来、失業して収入がなくなることが不安。年金だけで暮らせるか、また、その年金を受けられる年齢までどのように収入を得ればよいのか。貯蓄するにしても、非正規雇用の不安定な状況では先の見通しが立たない。(40代女性)

○親や兄弟は地方に住んでおり、折り合いが悪いため、基本的に連絡や相談をしていない。独身なので、生活も仕事も不安定で人づきあいもない。40代独身男性が自治会の活動に参加できるわけでもなく、ボランティアにも参加しづらい。(40代男性)

○もうすぐ仕事がなくなり、収入がゼロになる。60歳を過ぎての再就職はとても難しく、どのように生活していったらよいかとても不安。(50代女性)

○賃貸住宅に住んでいるので、定年退職後に住む場所がどうなるのか、とても不安。保証人が必要なことも多く、周りに頼れる人がいないと住居を確保することが難しい。(40代女性)

○不安は、住居の賃貸契約や入院したときの保証人がいないこと。(50代男性)

○安心して最期を迎えるためには、やはり住宅問題が一番不安。非正規雇用なので、雇用の継続も含め収入の増加が見込めず、年金だけでは公団などでは家賃が高くて入居できない。(50代女性)

一人暮らしで何より困ることは、「病気になったときに身の周りの世話をしてくれる人がいない」ことで、男女、年齢を問わず多くの人が挙げている。また、住宅に関する不安も大きい。利便性の高い新宿区は家賃が高く部屋が狭いが、一人暮らしだから新宿区に住み続けることができているともいえる。しかし、家賃負担の重さ、高齢期に家賃を払えなくなる不安、契約更新時に保証人がいない不安など、住宅にまつわる不安を抱える壮年後期の単身者が少なくない。

(4)大都市の単身化をどう見るか

東京のような大都市はいつの時代にも単身者が多かったが、今の新宿区のような単身化の時代はなかった。少子高齢化が進む地方から若年女性が大都市に大量に流出し、人口が一極集中することを極点社会とすれば、流入する女性たち(もちろん男性たちも)を吸い込んでいるのが新宿区だということができるだろう。若年女性が多い新宿区の出生率は低下を続け、壮年期男女の単身者の増加が止まらない状態にある。その結果、将来は結婚歴のない高齢単身世帯が急増する段階に至ることが予想される。

新宿区の単身者の実態から、単身化には光と影があることを上で述べた。光とは、伝統や社会的拘束から放たれて、個人中心の自由なライフスタイルで生きることができることで、新宿にはその条件がそろっている。影とは、不安定な仕事と経済状態で、安心できる人間関係や帰属できる場を持たないまま暮らしている人々が少なくない。

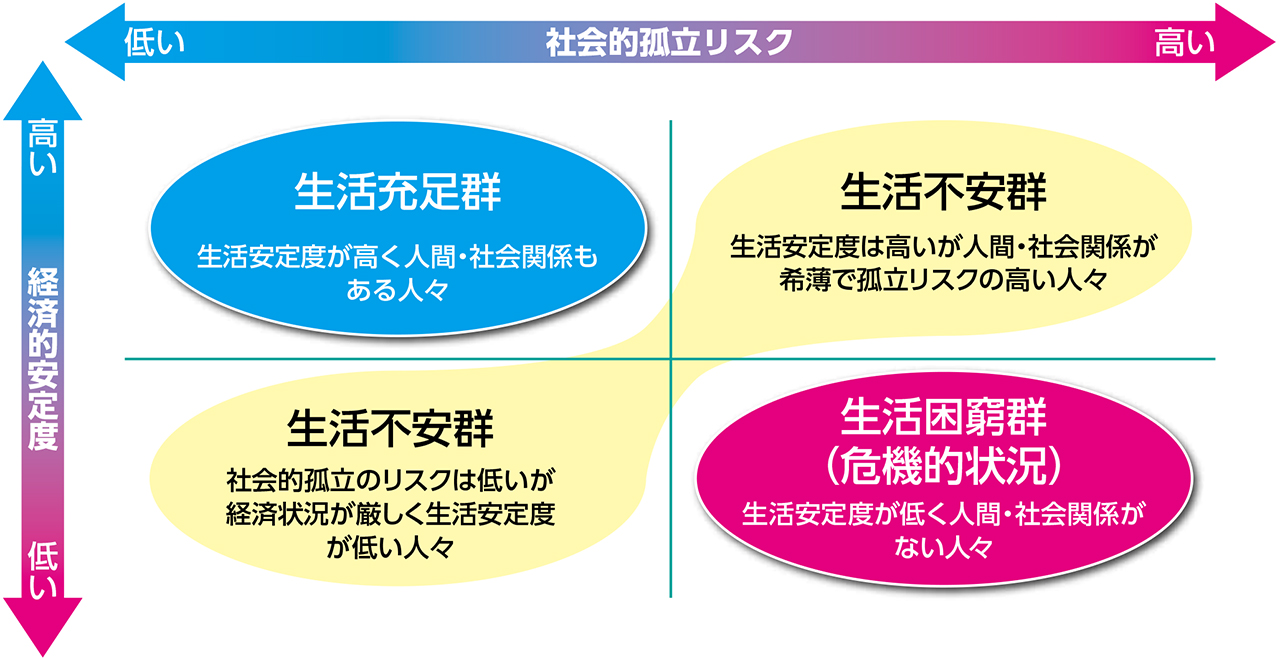

このことを言い換えると、選択的単身化と制約としての単身化の両面があると表現することもできる。安定した仕事と収入があり、豊かな社会関係に恵まれた人々の単身化と、不安定な仕事や経済的制約のために結婚を諦めたり離婚した結果の単身化である。制約の結果としての単身化は、希薄化した家族・親族関係、友人・知人が少ないことを伴いがちで、社会的孤立の状態にある。それを図示したのが図2である。経済的安定度と社会的孤立のリスクを組み合わせると3つのグループに分かれる。生活充足群、生活不安群、生活困窮群である。

単身者の状況は、男性と女性で社会関係に違いが見られる。男性は親族との関係を維持することに関心が薄いため関係を失う傾向がある一方、女性は年齢に関係なく密接な関係を維持している。離婚をした場合、女性は子どもとの関係を維持するのに対して、男性は疎遠になる傾向が強い。高齢期の女性は死別が多いため、子ども、兄弟姉妹、近隣の人々との関係が豊かな傾向がある。一方男性は、死別より非婚単身と離婚が多く、女性のような社会関係を持たない傾向がある。

分析によれば、社会的孤立に陥りやすいのは、壮年期においては、【男性】【地方出身】【年齢の高い壮年後期】【非正規雇用】【低所得】という条件の人である。高齢期においては、【男性】【貯蓄がない】【子どもがいない】という条件の人である。また、仕事の事情や健康上の理由などで経済的困窮に陥った人ほど社会的に孤立しがちである。これらを図示したのが図3である。社会的に孤立している人々を放置すれば、コミュニティの安定性が失われ統合が困難になっていくだろう。