2016.10.25 議会改革

第5回 地方政府形態としての二元的代表制の選択 ――二元的代表制=機関競争主義(下)――

(4)2つではなく3つの地方政府形態の選択

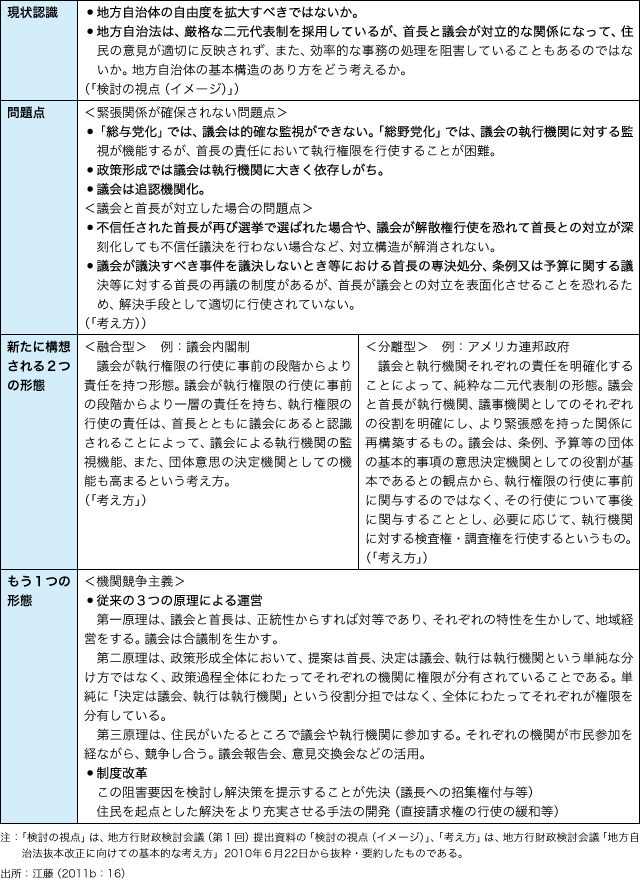

本連載では、一元代表制に連なる融合型(議会内閣制)の存立基盤が希薄であることを示すことで、一元代表制を否定したいわけではない。今後改めて地方政治制度の全体的な議論を開始する必要性を提起したかったのである。したがって、一元代表制は問題提起としても今後の制度改革としても常に議論されるべき論点であると考えている。とはいえ、現行制度下では一元代表制やそれに連なる議会内閣制をすぐには採用できないとすれば、二元的代表制=機関競争主義には「構造的理由」が存在するとはいえ、現行ではベターな選択である。様々な課題が提起されているが、二元的代表制の実践とその創造的発展が望まれる。

さらに、今日流布している二元代表制の議論に見受けられる住民参加の軽視や両機関の対立の激化の観念を批判し、二元的代表制を提示することによって、地方自治制度と運用を住民自治のレールの上に再度乗せる必要性を提起しただけではない。加えて、それぞれの自治体がどのような地域経営手法を選択するかを自覚することの重要性を示したかったのである。一元代表制論(及び議会内閣制論)は、二元代表制はもとより、二元的代表制の構造的弱点を突いている。とはいえ、それが提起する一元代表制はその運営の条件を欠いている。今後も様々な地方政府形態が想定されるであろう。どのような自治を創り出すかの選択が住民に迫られている。選択すべきは、分離型か融合型かだけではなく、もう1つの地方政府形態である二元的代表制も選択肢に加えるべきである。

ベストの地方政府形態はあり得ない。ベターだとすれば課題もある。それを実践の中で解決するしかない(議会権限の範囲、会派による運営、議会事務局の充実、報酬等の条件整備などの一端は、江藤 2011a)。議会が追認機関となっている自治体では、二元的代表制は作動しない。

議会が立ち上がり、住民と歩み、住民のために動き出した自治体では、二元的代表制が作動し始めている。一方、議会が追認機関となっている自治体では、二元的代表制は作動しない。そもそも、地方政府形態の多様性が現実化する以前でも、「現行の二元代表制」の延長で、その実践の中で二元的代表制は豊富化されている。いわば二元的代表制の多様化である(江藤 2011a)。

① 弱議会型

会議日が少なく、議決権も法定以上はなく、住民からもあまり信頼を勝ち取れず、議会が弱く首長が強い自治体の類型である。結果的に、政策過程全体で議会は関わるけれども消極的で、ほぼ首長からの提案が可決され実施される。したがって、議会は監視機能を強化する方向での議会改革が行われる。

② 議会―首長対立・競争型

議会と首長とがぶつかり合いながら、その正否を住民が判断していく、いわば対立型や競争型である。

③ 議会主導型

首長も提案するが、議会の提案が議決され執行される。議会の動向に、住民は納得し賛同する。議会の提案が地域経営を主導するという議会主導型、強議会型の類型である。

このように、二元的代表制といっても様々なパターンがある。議会主導型では、首長が存在するだけにもなりかねない。その際、執行権限をどこまで議会に移動させるかについては当然議論されることになる。しかし、現時点ではそこまで具体的な課題は提起されていない。

追認機関化した議会、住民と歩まない議会、議員同士が討議しない議会、これらでは二元的代表制は作動しない。二元的代表制を作動させた上で、それぞれの自治体は事実上どのような形態を選択するかを住民は討議し決定できる。二元的代表制は与えられたものではなく勝ち取るもの、選択するものである。もちろん、それぞれの類型には、それぞれの課題がある。それらの課題を、二元的代表制を作動させる視点から解決しなければならない。

どの地方政府形態にも、自動調整機能は配置されていない。自らが選択し、課題を解決する強い意思が住民や議会には必要である。

~理解をさらに深めるために~

① 首長主導型民主主義と機関競争主義の揺れを創り出す制度と運用

② 議会内閣制と機関競争主義の揺れを創り出す制度と運用

③ 議会=合議体、首長=独任制、という役割の相違(政策サイクルにおけるそれぞれの役割)

④ 諸外国の地方政府形態の制度と運用

⑤ 地方政府形態と地方選挙制度

⑥ 日本における二元的代表制と二層制との連動

(1) 「二元代表制は日本ではうまく機能し得ないという最終的な結論を出しているわけではない」と述べていることには留意したい(後 2007:252)。

〔参考文献〕

◇後房雄(2007)「ローカル・マニフェストと二元代表制――自治体再生の胎動と制度の矛盾――」名古屋大学法政論集217号

◇後房雄(2011)「自治体『議院内閣制』をめぐる論点」廣瀬克哉・自治体議会改革フォーラム編著『議会改革白書2011年版』生活社

◇江藤俊昭(2011a)『地方議会改革』学陽書房

◇江藤俊昭(2011b)「地方政府形態と地方選挙制度」山梨学院大学法学論集68号

◇江藤俊昭(2012a)「どの地域経営手法を選択するか――二元代表制を考える」地方自治778号

◇江藤俊昭(2012b)「地方自治制度改革の現状――第30次地方制度調査会の議論を中心に――」議員NAVI Vol.30

◇末井誠史(2009)「地方議会に係る制度改革」レファレンス2009年12月号

◇総務省(地方行財政検討会議)(2010)「地方公共団体の基本構造について(たたき台)」

◇竹下譲監修・著(2008)『よくわかる世界の地方自治制度』イマジン出版

◇山下茂(2010)『体系比較地方自治』ぎょうせい

◇小松由季(2012)「首長と地方議会の関係の見直しと住民自治の充実に向けて――地方自治法の一部を改正する法律案――」立法と調査No.328