2016.10.25 議会改革

第5回 地方政府形態としての二元的代表制の選択 ――二元的代表制=機関競争主義(下)――

(3)一元代表制の系譜の提起と現状での非現実性

現憲法体系でも、予算提案権を議会に与え、議員と常勤行政職員との兼職禁止規定の廃止をすることで、議院内閣制を実現することは可能であるという提起もある。ただし、選択制と政党化が進んでいる場合という限定の上である(後 2011)。これは、地方行財政検討会議(総務省)で議論されていた議会内閣制(特別職の兼職許容モデル、議員内閣モデル)と同じではないが親和的な議論である。

地方行財政検討会議では、次のような地方政府形態(地方公共団体の基本構造)改革が議論されていた。厳格な分離型(アメリカ連邦政府を想定)と議会内閣制(疑似議院内閣制)である融合型である。

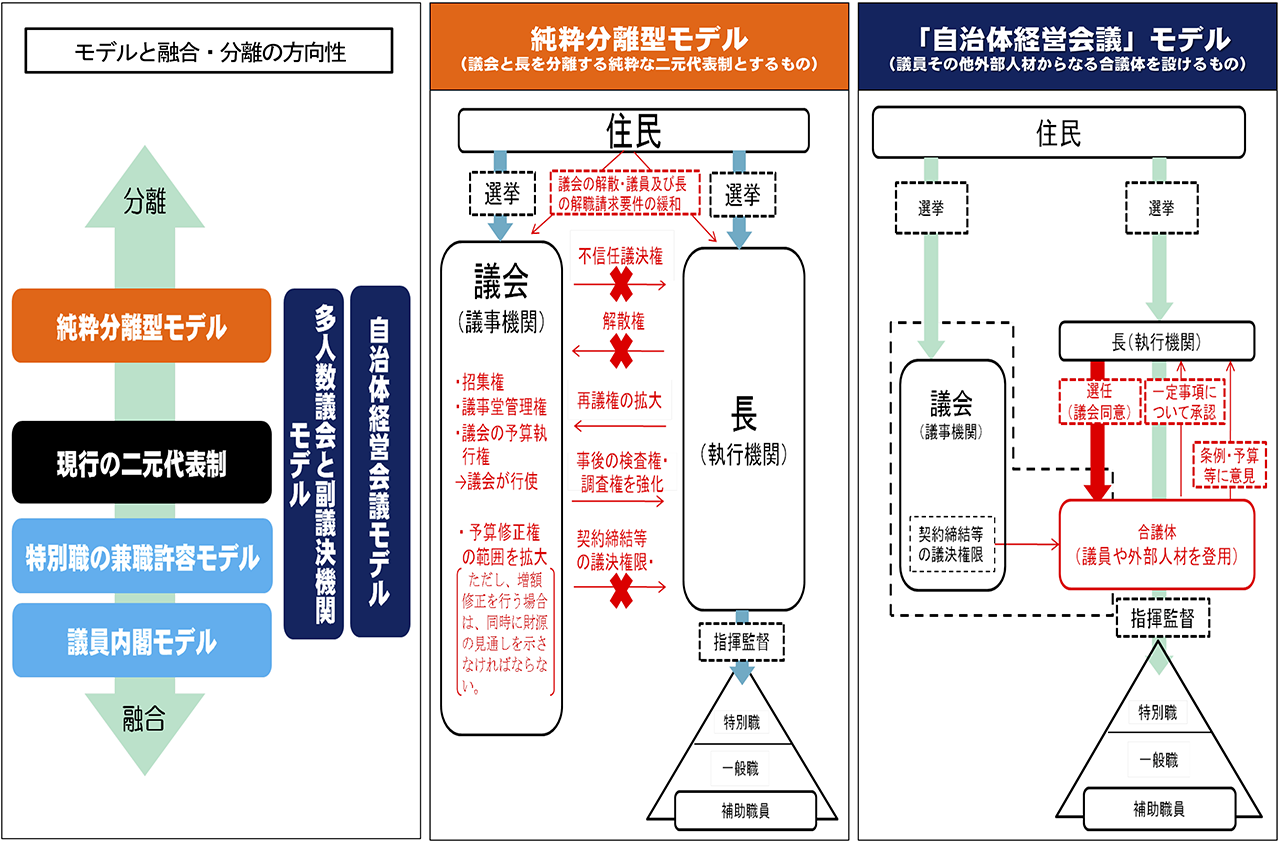

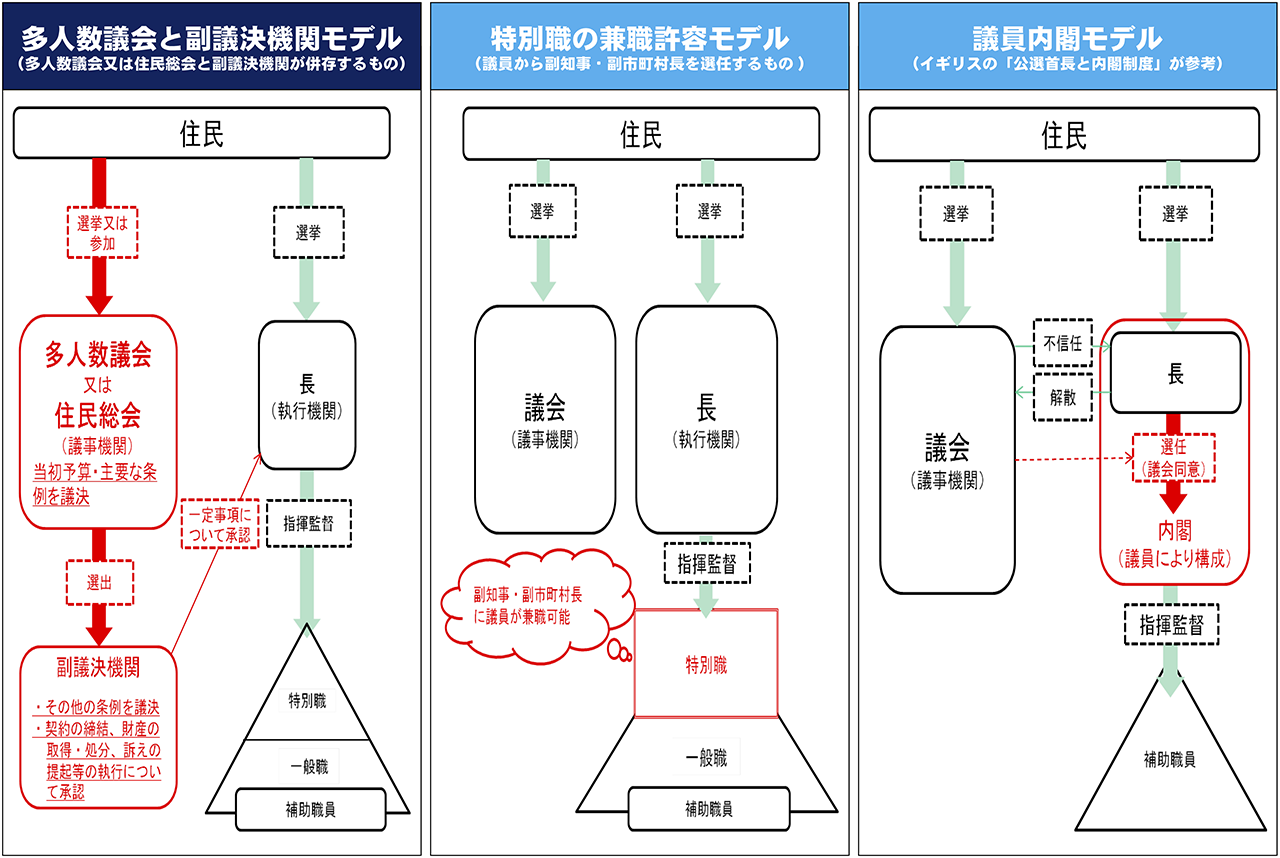

その後、それらは細分化された(図2参照)。特別職の兼職許容モデル、議員内閣モデル、自治体経営会議モデル、多人数議会と副議決機関モデル、現行の二元代表制、純粋分離型モデル。「特別職の兼職許容モデル」は、議員が身分を残したまま執行機関の特別職に就任する形態である。「議員内閣モデル」は、議員数人が議員の身分を残したまま内閣として執行機関に入る形態である。これら2つの形態は、議会内閣制を再分類したもの、つまり精緻化したものである。一方、「自治体経営会議モデル」は、参事会制といってもよいものである。これは議会主流派と首長との融合が形成され、結果として議会内閣制と通じるものがある。

図2 地方公共団体の基本構造について(たたき台)(地方行財政検討会議・第一分科会(平成22年7月30日)

図2 地方公共団体の基本構造について(たたき台)(地方行財政検討会議・第一分科会(平成22年7月30日)

「現行の二元代表制」ではなく、これらは多様な地方政府形態の構想である。極論すれば、分離型と融合型、及び(そのどちらでも、あるいは「現行の二元代表制」でも活用できる)「多人数議会と副議決機関モデル」が設定されると考えられるであろう。筆者は、後述するように分離型や融合型のほかに、もう1つの政府形態があると考えている。それはすでに提起した二元的代表制=機関競争主義、これこそ、もう1つの地方政府形態である。

総務省の議論では、二元的代表制を想定せず、現在の地方政府形態として静態的な「現行の二元代表制」と規定し、その欠陥を打ち出すことで新たな地方政府形態を模索する論理構成となっている。多様な地方政府形態を構想し模索することは妥当ではあるが、現行の二元代表制を動態的に作動させている二元的代表制、より正確にいえばようやく作動し始めた二元的代表制を無視して議論を進めてはなるまい(後掲資料参照)。分離論は一考に値する。とはいえ、条例案・予算案の提出の権限を議会にという提起はないものの、地方自治制度の抜本的な改革が必要である。なお、「多人数議会と副議決機関モデル」は、必要な自治体で可能となるような改革を進めたいものである。

すぐに実効性があるのは、融合型である議会内閣制であろう。したがって、慎重に議論したい。これは仮にできたとしても議会多数派と首長との政策一致が形成される特定の条件でのみ可能となる。薄氷を踏む地域経営である。任命権者は首長であり首長主導型の政治・行政運営となる。とはいえ、理論上は逆に政治任用される議員を議会が推薦すれば、議会主導の政治が行える可能性は皆無とはいえない。しかし、実際には住民から強い支持を得た首長では困難である。ともかく、首長と連動しない会派が多数派となる場合、その存立基盤が瓦解(がかい)する。議会内閣制は二元(的)代表制の「うまく機能しえない構造的理由」が、「内閣」の中で再生される。

議院内閣制の制度化以前でも、運用で首長主導型の疑似議会内閣制を目指す運動が見受けられる。「大阪維新の会」(大阪府)や「減税日本」(名古屋市)といった地域政党の設立である。政策をしっかり議論しマニフェストを提起した選挙での勝利によって実質的な議院内閣制は作動する。ただし、その方向を強力に模索しつつも、首長支援の会派が多数をとれない場合、それこそ議会と首長の対立は激化する。疑似議会内閣制の模索は、それが成功している間は、結局は「総与党化」状況になり議会は存在意義を失い、他方失敗する場合は、二元制の負の側面である議会と首長の対立激化が生じる。

☆キーワード☆

【議会内閣制(特別職の兼職許容モデル、議員内閣モデル)】

議会内閣制は、地域主権確立の文脈で提起された制度改革案(とはいっても現時点では構想)の1つである。民主党を中心とした政権は、第1回地域主権戦略会議を開催した(2009年12月14日、設置の閣議決定11月17日)。そこで、規制が厳しい地方自治法を抜本的に改正し地方政府基本法(仮称)を制定する提案が議論された。地方政府の多様性の「名目」で、現在とは別の地方政府形態(「地方公共団体の基本構造」)を選択制にするための議論が開始された(主な議論の舞台は総務省に設置されている地方行財政改革検討会議)。

地方政府形態の議論は、現時点では慎重意見が多かったためか、東日本大震災後の対応に追われているためか(そして何よりも民主党が下野したために)、展開を見せていない。消滅したようにも思われるかもしれないが、何かあれば登場するのが日本の制度改革であるがゆえに、留意しておきたい制度設計である。また、制度改革が行われる以前にも、それと同じ方向の運営が行われていることから、その理念の射程を確認しておく必要がある。

なお、その後抜本的な議論は収束し、短期的な改革の論点をめぐる議論の場は第30次地方制度調査会に移り、その「意見」として提出され、2012年国会に提出され改正されている(その経緯と内容については、江藤 2012b、小松 2012)。条例制定請求の括弧書き(地方税の賦課徴収等の対象外規定(自治法74①))の削除や拘束型住民投票の制度化は議論されるものの今後の検討となった。通年期制や専決処分の対応なども制度化されたが、従来の改正の延長と見てよい。