模擬選挙授業の内容

各校の教員によって、模擬選挙授業内容は様々であった。例えば大阪府立旭高校(選択授業)では、2015年9月から約3か月にわたって大阪府知事選を対象にした生徒の調べ授業を実施した。大阪府選挙管理委員会職員の「出前授業」や学生団体「ivote関西」などをゲストティーチャーとして呼んだ授業、班に分かれて生徒各自が調べ発表などをした上で、模擬投票を実施した。クラーク記念国際高校大阪梅田キャンパスでは、事前指導として、「家庭での話合い」、「町中で『大阪市長選挙』を見つける」ことを課題とし、選挙や政治への関心を高めた上で模擬投票に臨んだ。東京都立高島高校では、NPOによる「公園づくりワークショップ」、板橋区選挙管理委員会による「出前授業」を経て、ワークシートを使って投票先の選び方や候補者の政策を検討した上で模擬投票を実施した。代々木高校(東京本部)では、NHKの番組と連携し、芸人の司会とNHKの解説員による授業をした上で模擬投票を実施した。大阪府立北摂つばさ高校では、今回の実施校の中で最も大規模で、約700名の全校生徒のうち約500名が投票。府知事選の選挙公報を府選挙管理委員会から約600部取り寄せ、候補者の比較に役立てた。久留米大学は法学部の政治系ゼミが協力し、大学と地域の高校との連携で模擬投票を行った。多くの学校が所在の市町村の選挙管理委員会に依頼し、実際に使われている投票箱や記載台を借りて本物に近い環境づくりを心がけた。

「大阪ダブル選挙」模擬選挙のために立ち上げたウェブサイトのイメージ

「大阪ダブル選挙」模擬選挙のために立ち上げたウェブサイトのイメージ

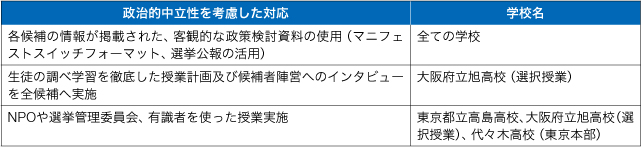

授業で利用する候補者の資料の面では、選挙公報、マニフェストスイッチフォーマット、NHKの告示日第一声の動画を使った学校が多かったようだ。候補者のマニフェストやウェブサイトは政策検討資料として使いづらく、選挙公報は選挙管理委員会が印刷したものでないと配布しづらい現状では、マニフェストスイッチのような第三者がまとめた政策検討資料を利用することは、教員の模擬選挙実施のハードルを下げたようだ。

もちろん実施に当たり様々な点に留意している。政治的に「中立・公正・公平」に実施し、法令遵守を徹底。投票結果は、実際の選挙が行われた後に公表することとしている。