副教材の構成

この副教材は、全体の導入として政治と選挙の意義や若者の政治参加の重要性を解説した〈はじめに〉の後、順に、

① 選挙の意義や投票の仕組み等に関して解説する〈解説編(全5章)〉、

② 模擬投票などの実践的な学習に資するワークシートを盛り込んだ〈実践編(全5章)〉、

③ 投票と選挙運動等についてのQ&Aを掲載した〈参考編(全3章)〉

の3編からなり、生徒の関心を高められるよう、図表、イラスト等を多く取り入れて構成されている。以下、3編各章について詳説していく。

〈解説編〉

○第1章 有権者になるということ

本章は、政治的教養を高め、有権者として身に付けるべき資質は何かということについて高校生が考える際の導入としての位置付けである。

選挙とは、我が国において政治に参加する手段の中でも最も重要な手段であり、有権者になることは、選挙等を通じて政治の過程に参加する権利を得るとともに、政治の働きを通して世の中をより良くしていくための責任を負うことでもあることが理解されるよう、税の配分を例に、我が国の間接民主主義の原則に基づいた政治の役割を解説している。

○第2章 選挙の実際

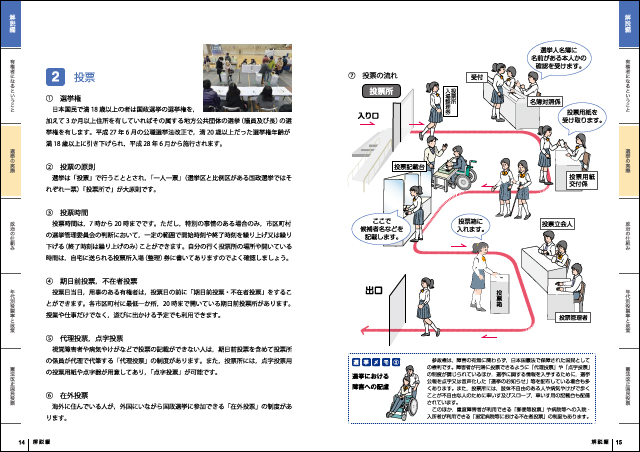

本章は、高校生が、実際の投票の流れを実感し、投票日に主体的に投票所に向かい、投票できる実践的な知識を身に付けられるよう、公示・告示から投票所における投票方法、開票までの流れをイメージしやすく図示しつつ、具体的に示している。

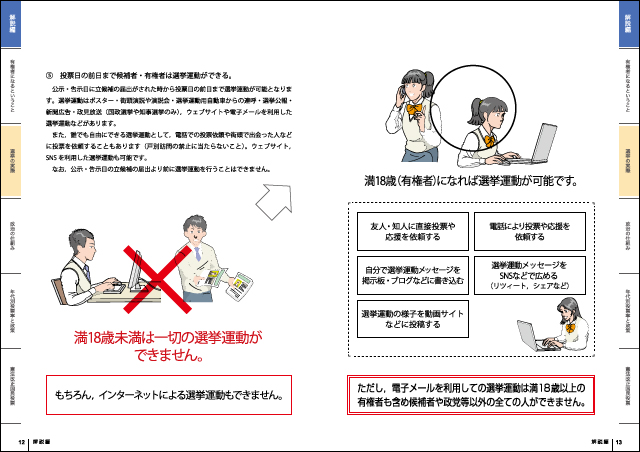

また、ネット選挙運動が解禁されてから、インターネットでの情報収集は行いやすくなり有効な活用が求められる一方、選挙運動メールの送信・転送は禁止されており、さらに、満18歳未満の者は選挙運動が禁止されていることを解説している。これは、自らは18歳であっても、下級生や同級生の中には満18歳未満でそれらの行為ができない者がおり、同じような行為を勧めることがないよう示しているものである。

○第3章 政治の仕組み

本章は、選挙が生徒自身の生活に具体的な影響を与えていると理解されるよう、選挙で選ばれた議員がどのような活動を行っているのか、議員や政党の果たす役割はどのようなものか具体例を用いて解説している。

○第4章 年代別投票率と政策

本章は、国政選挙、統一地方選挙の投票率のグラフ等を用いながら、投票率の低下が問題となっていること、とりわけ20歳代など若い世代の政治的無関心、投票への意欲の低さが目立っていることを示し、少子高齢化が進む我が国において、若い世代の低投票率が続くとどのような弊害が生じる可能性があるかについて解説している。

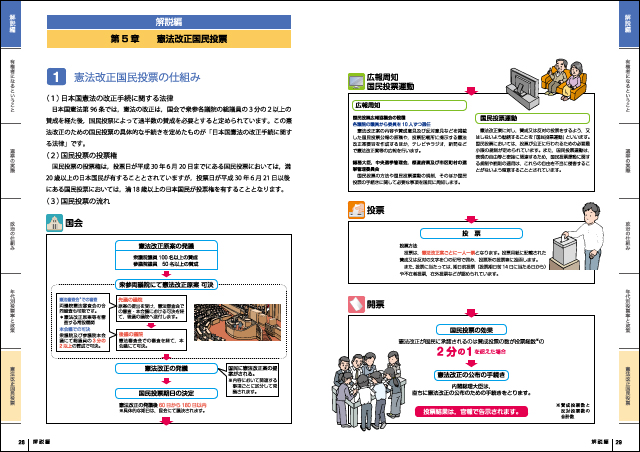

○第5章 憲法改正国民投票

本章は、日本国憲法96条に規定されている憲法改正のための国民投票について、具体的な手続を定めた「日本国憲法の改正手続に関する法律」を踏まえ、解説している。国民投票の投票権は、満18歳以上(投票日が平成30年6月20日までにある国民投票においては、満20歳以上)の日本国民が有することとなり、選挙権と同様に基本的な制度・仕組みについて理解しておく必要があるが、「広報周知」や「国民投票運動」の在り方については、公民科各科目の学習内容として取り上げられていない場合が多いため、国民投票の仕組みを図示しつつ、その流れを具体的に解説している。

〈実践編〉

○第1章 学習活動を通じて考えたいこと

本章は、今後の日本社会の「民主主義の担い手」である国家・社会の形成者について、「①論理的思考力(とりわけ根拠をもって主張し他者を説得する力)」、「②現実社会の諸問題について多面的・多角的に考察し、公正に判断する力」、「③現実社会の諸課題を見出し、協働的に追究し解決(合意形成・意思決定)する力」、「④公共的な事柄に自ら参画しようとする意欲や態度」が求められる力であることを示し、それらを育むため、判断を求められる現実の具体的な政治的事象を題材として、正解が1つに定まらない問いに取り組み、今までに習得した知識・技能を活用して解決策を考え、他の生徒と学び合う活動など言語活動による協働的な学びが経験できる実践的な学習の重要性を解説している。

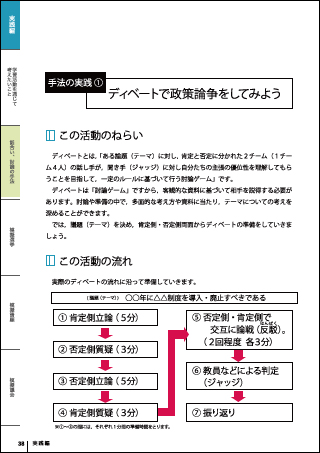

○第2章 話合い、討論の手法

本章は、事前に必要な情報を収集し分析したり、反論を想定して自分の考えを整理したりすることにより、自分の考えや意見の根拠を明確にして論理的に述べることに資するとともに、相手の立場や考えを尊重しつつ、考え方がまとまっていない事柄について合意を図ったり、より良い方向性を見出したりすることに資する学習手法として「話合い」、「ディベート」、「地域課題の見つけ方」を紹介している。

「ディべート」では、自らの考えとは逆の立論に立って話合いを行う場合があり、より深い視野からテーマを掘り下げることが可能であり、「地域課題の見つけ方」では、自分が住んでいる身近な街の実際の状況を知り、その中から自ら解決すべき課題を見出すこと等によって、生徒自身が「街の主役」であることが自覚できるものである。

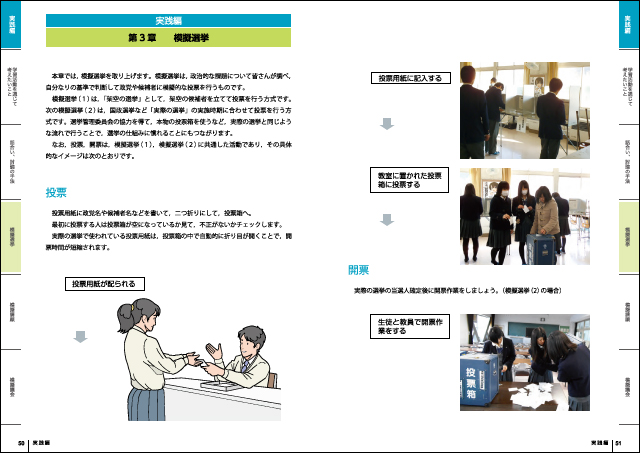

○第3章 模擬選挙

本章は、模擬選挙を模擬選挙(1)と模擬選挙(2)に大別し、その手法等を示している。

模擬選挙(1)は、実際の選挙ではなく、架空の選挙として行うものである。架空の選挙として行うことにより、学校の計画に基づき自由な時期に行うことが可能であり、架空の候補者や政党を設定し行うことから、公職選挙法にとらわれず、より自由な学習活動を行うことができるという利点がある。このような利点を生かして、選挙や政治に関心を持ち、個人として現実の政治的課題を把握し、深く考え、判断するという学習効果とともに、投票前に学級等で議論を行うことによって生徒の考えを深めていくという学習手法である。

模擬選挙(2)は、実際の選挙を題材とした模擬選挙を行うことを通じて、選挙や政治をより身近なものに感じるとともに、将来の主体的な投票行動へとつなげる学習手法である。

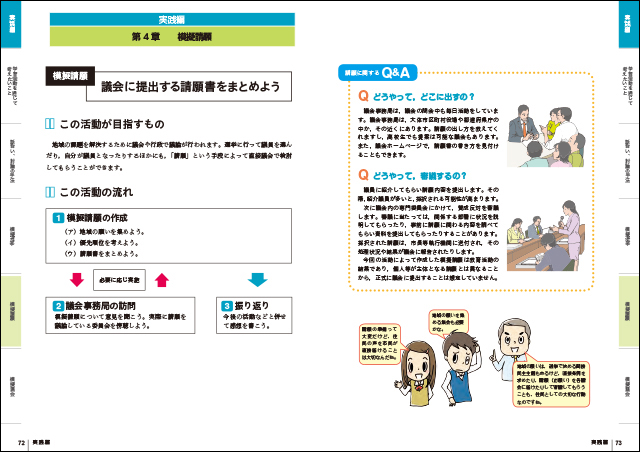

○第4章 模擬請願

本章は、個人やグループの公益性の高い願いを、直接議会が審議・採択する過程に触れることを通じて、政治がより身近なものであると実感されるよう、保護者や地域住民へのインタビューを通じ、地域の願いを知る、公益を考えて書面に仕上げる、振り返るというステップを踏みながら、生徒が地域課題を把握し、課題の優先順位を考え、請願というかたちで解決策の提案を行うことについて学習するものである。

○第5章 模擬議会

本章は、模擬選挙の“その先”である模擬議会について学習するものである。間接民主制の根幹をなす議会における法律成立までの法案の審議過程を体験するために、架空の法案について賛成側・反対側に分かれ委員会ごとの小グループで議論を行い、その後本会議でクラス全員が判断する例を紹介している。この体験により、「議会制民主主義と政治参加に対する関心を高める」、「自分の意見には根拠が必要であることを理解するとともに、異なる立場の意見がどのような根拠に基づいて主張されているかを考察する」、「現実の社会において様々な立場やいろいろな考え方があることについて理解し、それらの争点を知った上で現実社会の諸問題について公正に判断する」ことを学習する手法である。

〈参考編〉

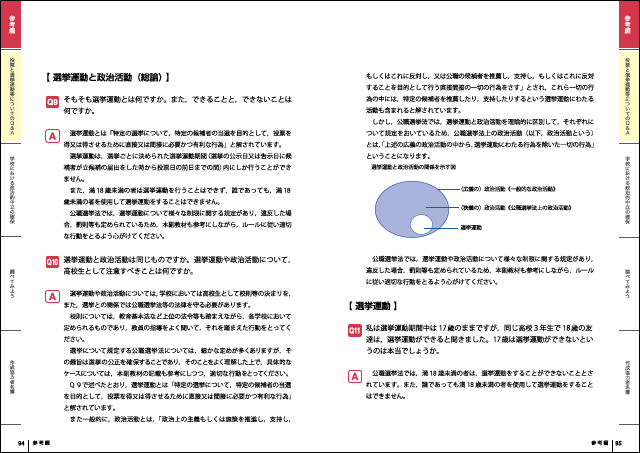

○第1章 投票と選挙運動等についてのQ&A

選挙運動と政治活動の定義や満18歳以上と満18歳未満が混在する際の留意点、実際の選挙に合わせて模擬選挙をする際の注意点など、投票や選挙運動等について、具体的な高校生活を念頭に置いてQ&A形式で解説している。

○第2章 学校における政治的中立の確保

学校が多様な見方や考え方のある課題について特定の立場のみの影響を受けることがないよう、政治的中立の確保について、教育基本法や公職選挙法の関係条文を抜粋し、解説している。

○第3章 調べてみよう

生徒が自学する際に参考となる資料のウェブアドレス(衆参議院、総務省、各選挙管理委員会等)を掲載している。