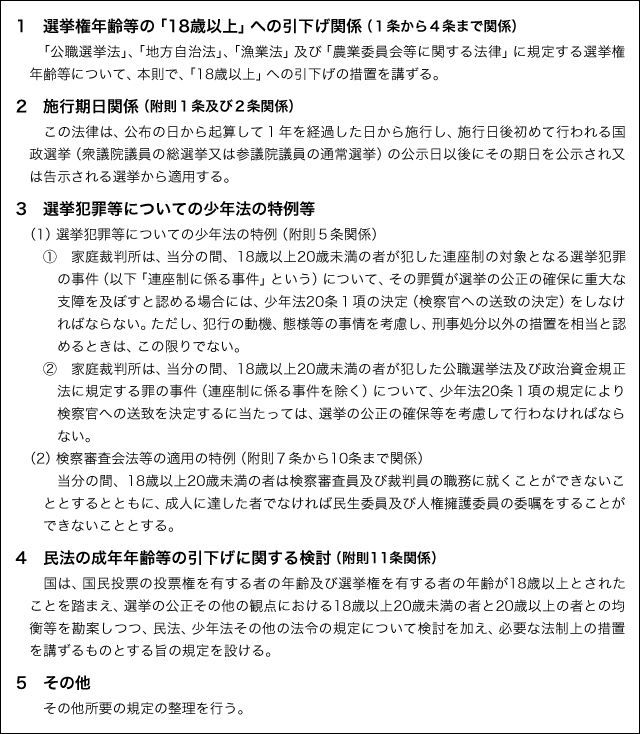

Ⅲ 法律の概要、施行日等(図1参照)

1 選挙権年齢等の「18歳以上」への引下げ関係

(1)選挙権年齢の「18歳以上」への引下げ(1条から4条まで)

本法は、①公職選挙法、②地方自治法、③漁業法及び④農業委員会等に関する法律の4本の法律に規定する選挙権年齢等について、本則で、「18歳以上」への引下げの措置を講じている。これにより、①②国政選挙や地方選挙の選挙権年齢など、③海区漁業調整委員会の委員、そして④農業委員会の委員の選挙権年齢が引き下げられることになる。

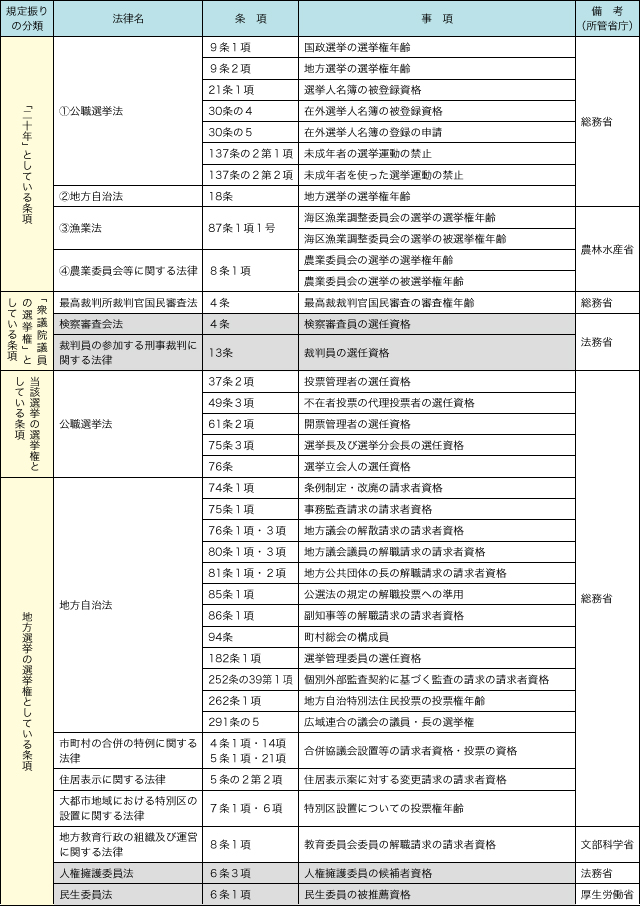

また、これらの法律を改正することにより、選挙権の具備を要求しているその他の法律の年齢条項も連動して引き下がることとなる(例えば最高裁裁判官国民審査の審査権年齢や地方公共団体の長や議員のリコールの請求者資格など)(表2参照)。

(2)検察審査会法等の適用の特例(附則7条から10条まで)

検察審査員、裁判員、民生委員及び人権擁護委員の就任年齢要件は、「選挙権年齢グループ」として位置づけられていることから、公職選挙法等の選挙権年齢が引き下げられれば、これらの就任年齢も自動的に「18歳以上」へと引き下がることになるはずであった(表2参照)。

しかし、検察審査員等の職責の中身に鑑みれば、

① 18歳以上20歳未満の者は、少年法の少年として刑事処分より保護処分を優先した取扱いをされており、このような者を検察審査員や裁判員として刑事司法手続に関与させることは適当ではない。

② 18歳以上20歳未満の者は、民法上の成年に達しておらず、原則として親の同意なく1人で契約をすることができないこと等の親権に服することとされており、このような者に民生委員や人権擁護委員として地域住民の相談援助や人権相談の業務を委嘱することは適当ではない。

といった指摘が可能であり、就任年齢要件を選挙権年齢の引下げに直ちに連動させることには問題があることから、本法は、当分の間(民法の成年年齢と少年法の適用対象年齢が引き下げられるまでの間)の措置として、これらの年齢の引下げを行わないこととした。

(3)民法の成年年齢等の引下げに関する検討

本法は、国は、憲法改正国民投票の投票権を有する者の年齢及び選挙権を有する者の年齢が18歳以上とされたことを踏まえ、選挙の公正その他の観点における18歳以上20歳未満の者と20歳以上の者との均衡等を勘案しつつ、民法、少年法その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずることとした。

昨年6月の憲法改正国民投票法改正法の成立により、憲法改正国民投票の投票権年齢が平成30年6月から「18歳以上」に引き下げられることとなった。その際、選挙権年齢と民法の成年年齢とは社会における大人の年齢として共通の基盤を持つものであり、民法の成年年齢も同一の年齢とすることが望ましいとの意見もあった。しかし、まずは憲法改正国民投票の投票権年齢と同じ参政権グループである選挙権年齢を先行して、早急に「18歳以上」に引き下げてそろえることが立法政策上望ましいとの判断に基づき、民法や少年法は改正対象とされなかった。今後、民法の成年年齢や少年法の適用対象年齢をはじめとする年齢条項の引下げが検討されることとなる。

2 選挙犯罪等についての少年法の特例(附則5条)

少年法は、可塑(かそ)性のある少年は指導や教育により更生させるべきであるとして「少年保護」を要請している。その一方で、公職選挙法は、選挙が選挙人の自由な意思の表明により行われることが大前提であることから、「選挙の公正確保」を要請している。

少年法の適用対象年齢を20歳未満としたまま、選挙権年齢のみを「18歳以上」に引き下げた場合、少年法による少年保護の観点から20歳未満の者については原則保護処分とすることとされていることから、18歳、19歳の者による選挙犯罪に対する抑止効果が弱まり、「選挙の公正確保」の要請への悪影響が懸念される。したがって、「少年保護」の要請と「選挙の公正確保」の要請との均衡をどのようにして図るかが問題となるところ、本法においては、現行少年法における検察官送致の制度に「選挙の公正確保」の要請を取り込むことができないかが検討された結果、当分の間の措置として、以下の制度が設けられた。

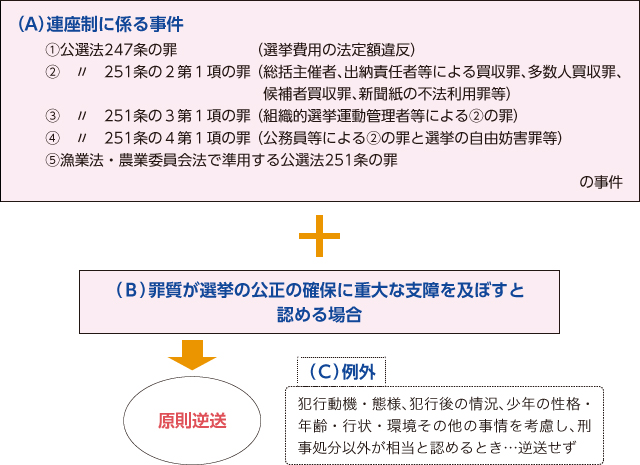

(1)連座制に係る事件

連座制に係る事件は当選人の効力にまで影響が及ぶ点で選挙制度の根幹に関わる重大な問題であることから、家庭裁判所は、当分の間、18歳以上20歳未満の者が犯した連座制の対象となる選挙犯罪の事件(以下「連座制に係る事件」という)について、その罪質が選挙の公正確保に重大な支障を及ぼすと認める場合には、少年法20条1項の検察官送致の決定をしなければならないこととするとともに、犯行の動機、態様等の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限りでないこととした(附則5条1項)(図2参照)。

(2)連座制に係る事件以外の事件

連座制に係る事件以外の事件については、家庭裁判所は、当分の間、18歳以上20歳未満の者が犯した、連座制に係る事件以外の公職選挙法及び政治資金規正法に規定する罪の事件について、検察官送致の決定をするに当たっては、選挙の公正の確保等を考慮して行わなければならないこととした(附則5条3項)。

3 施行期日等

(1)施行期日(附則1条)

本法は、公布の日から起算して1年を経過した日から施行することしている。

本法施行までの間に1年の期間が与えられているのは、選挙権年齢の引下げに当たり、選挙人名簿管理システムの改修等の準備期間が必要であり、また、周知啓発や高等学校等における教育の充実に要する期間も考慮する必要があるからである。

(2)選挙への適用(附則2条)

本法による改正後の公職選挙法の規定は、本法の施行の日後初めてその期日を公示される国政選挙(衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙)の公示日以後にその期日を公示され又は告示される選挙等から適用することとされている(附則2条1項)。

本法が6月に公布されたことにより、新しい選挙権年齢は、来夏に公示される参議院議員通常選挙から適用されることが想定される。