一般社団法人自治体広報広聴研究所代表理事/広報アドバイザー/専門統計調査士

金井茂樹

1 はじめに

いま多くの自治体議会が「開かれた議会」を目標に掲げ議会改革に取り組んでいる。この改革の進展とともに、あらためてその重要性が認識されてきたのが議会による広報広聴活動である。多くの自治体議会は広報紙やウェブサイトの刷新、SNSの導入、議会報告会・意見交換会の開催など議会と住民とを結ぶ回路を拡充させてきた。しかし、議会がもつメディアのなかで最も読まれている議会報であっても、「面白くない」、「難しい」など読者から高い評価を得ているわけではない。また、住民の声を聴く議会報告会・意見交換会も参加者の固定化や世代の偏りなど解決すべき課題は少なくない。議会と住民とをつなぐ回路は拡充されてきてはいるが、両者のコミュニケーションの活性化には結びついていないのが現状である。今後、地域住民の価値観やライフスタイルの多様化がますます進むなかで、議会活動への認知や関心の向上、さらには議会への市民参加へとつなげるためには、広報広聴活動の品質向上は自治体議会にとって喫緊の課題である。

本稿では議会の広報広聴活動のうち住民の声を聴く広聴活動に焦点をあてて、そのフレームワークと現状について考えてみたい。

2 議会の広聴活動とは

最初に、自治体の広報広聴活動の枠組みをもとに議会の広聴活動の位置づけについて確認する。

(1)議会広聴活動の位置づけ

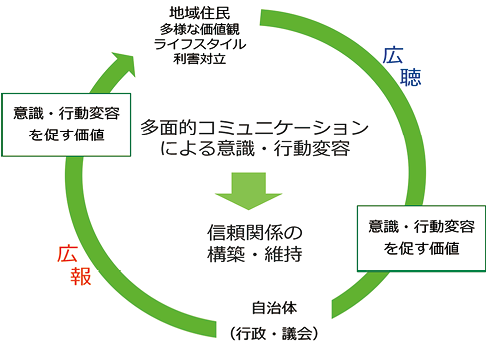

自治体広報広聴は、一定の理念(=広報マインド)に従いながら多面的コミュニケーションを実践することにより意識・行動変容を促進し、自治体(行政・議会)と市民との信頼関係を戦略的に構築・維持することと定義することができる(図)。以下、議会を前提にして議論を進める。

図 自治体の広報広聴

広報広聴活動のポイントは、認知拡大、関心惹起(じゃっき)、理解・共感促進といった多面的なコミュニケーションを通した議会と住民の双方の意識・行動変容である。議会が住民に対して一方的な広報活動のみを実践していては議会自身の意識・行動変容を期待することは難しい。住民の意識や行動を深く理解することによってはじめて議会の意識・行動変容につながるからである。つまり、住民の声の収集・分析という広聴活動が信頼関係の構築には不可欠なのである。議会の広報広聴活動は、住民に寄り添いながら住民に十分な情報を提供し、住民に考えてもらい住民の意見を引き出す議会としての日常的な活動である。選挙で選ばれた議員で構成される議会が広報広聴活動を継続する限りで代表制は機能するといえるのである。