自治体議員の役割のひとつが、執行部から上程される議案審査です。しかし、「議案審査」と一口にいっても、議案の種類は様々であり、それぞれにチェックすべきポイントは異なります。

本特集「はじめての議案審査~条例編~」では、議案の中でも、「条例」にフォーカスをし、そもそも条例とは何か、条例はどんな検討プロセスを経て議会に上程されるのか等をおさえた上で、実効的で的を得た審査のために、自治体議会としてどのようにチェックすべきかという点について確認します。

本稿では、まず、「条例とは何か」について改めて確認しましょう。(編集部)

**********

千葉県佐倉市役所 塩浜克也

こんな条例、ご存じですか?

近頃はニュースサイトなどで、自治体の条例が注目を集めることも少なくありません。読者の皆さんは、次の条例をご存じでしょうか?

●手話言語条例(鳥取県、福島県郡山市など)

手話を「言語」として普及させるため、手話を学ぶ機会の確保や手話通訳者の派遣、相談拠点の支援などについて定める条例。

●同性パートナーシップ条例(東京都渋谷区)

20歳以上の同性カップルを対象に「パートナーシップ証明」を行うとともに、事業者等に対して同性カップルなどへ配慮を求める条例。

●ごみ屋敷対策条例(東京都足立区、京都市など)

ごみ屋敷の発生者に対し、指導や命令を行うとともに、事態を解消するための必要な支援を行う条例。

自治体の仕事は、国に要請されるものばかりではありません。地域の課題を解決するため独自に行われる事業は少なくなく、条例はそのための手段として大きな役割を占めます。

なお、条例の効力の及ぶ範囲は、自治体の区域内に限られます。逆にいえば、区域内であれば、住民であるか否かを問わず、すべての者に適用されることになります。

法律と条例

我が国の法体系で、日本国憲法は最高法規とされています(憲法98条1項)。

憲法で、法律は国会によって定められるとされ、法律に基づく諸制度によって私たちの日々の暮らしが維持されていることは、皆さんご承知のとおりです。

しかしながら、実際のところ法律で定められた内容のみで運用される制度はまれで、多くの場合は、関係する政令・府省令に定められる内容とともに、場合によっては自治体の条例で定められる内容と一体となって運営されています。

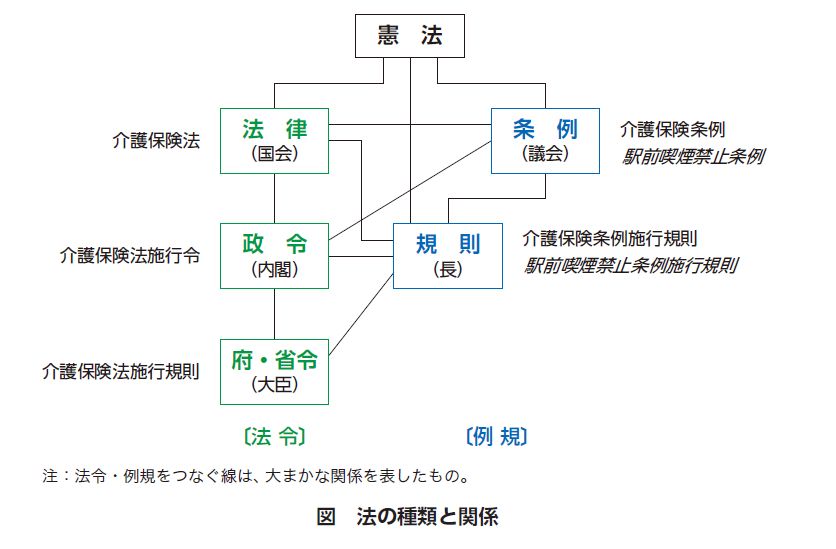

図は、国の「法令」と自治体の「例規」の種類と関係を示しています。法令とは、法律とそれに基づく命令(政令・府省令)をいい、例規とは、条例と規則をいいます。

政令は、内閣によって定められます。府省令とは、「府令」、「省令」のことです。「省」とは、厚生労働省や国土交通省などです。「府」って何でしょう? 大阪府や京都府ではありません。「内閣府」のことです。「府」と「省」で名称は異なりますが、法律上の位置付けとしては同等です。

40歳以上の皆さんが加入する介護保険は、「介護保険法」という法律に基づく制度です。ただし、法律は制度的な安定を担保する一方で、機動的な対応が難しい側面があります。法律の内容に関する詳細なルールとして「介護保険法施行令(政令)」や「介護保険法施行規則(府省令)」が定められるのは、そのような理由があります。

地域における個別の対応を行うため、条例で定めることが必要な事項もあります。介護保険の保険料の額は、「介護保険条例」に定められています(自治体ごとに、保険料の額は異なります)。条例の制定には、議会の議決が必要です。

保険料の額を住民に通知するための書式などを定めるのは、「介護保険条例施行規則」です。規則は、自治体の長(知事・市町村長)によって定められます。先ほど似たような名称の「介護保険法施行規則」というのがありましたが、そちらは省令です。ややこしいですが、「施行規則」の前につくのが「法」か「条例」かで区別をつけるしかありません。

このように、私たちの日々の暮らしは多くの法に囲まれており、その関係と構成は、さながらモザイクのようです。

「まちのルール」でできること

今となっては信じられない気がしますが、2006年6月まで、読者の皆さんの名前や住所、生年月日は、お住まいの市町村役場で公然と閲覧が可能でした。

この閲覧制度は、居住関係の公証制度として住民の記録の正確性を期することなどが目的であったのですが、実際にはダイレクトメール発送先の調査など商業目的の利用がほとんどであったようで、2005年の報道によると、都心近郊に位置する千葉県市川市では、1年間で閲覧を行った者のうち、企業が250社であったのに対し、個人は1人だけであったそうです。

しかしながら、時間の経過とともに個人のプライバシーに関する考え方も変わり、いくつかの自治体は、閲覧の時間を短縮したり手数料を増額したりするなどの措置を講じて事実上の対処を行っていました。

そのような中で、2004年8月、公益性の高い一部の場合を除いて大量閲覧を制限する「熊本市住民基本台帳に係る個人情報の保護に関する条例」が施行されました。「施行」とは、条例の効力が開始されることをいいます。

その後は、2005年春から総務省における半年間の検討を経て、2006年には住民基本台帳法が改正されました。改正法では、公益性が高いと認められる例外を除き、原則として閲覧は禁止されています。

自治体が条例で定める内容は、直接法律に関わりがあるものばかりではありません。

タバコの副流煙による健康被害やポイ捨てによるまちの美観の悪化を防ぐため、駅前でタバコを吸ってはいけないとする「駅前喫煙禁止条例」を定める自治体があります。この場合、「駅前喫煙禁止法」という法律があるわけではないのです。

図をもう一度見てください。憲法から条例につながる線があります。法律から直接の要請がなくても、自治体は、憲法が保障する自治立法権に基づき、地域の課題解決のために条例を制定することができます。

○日本国憲法94条

地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

冒頭にご紹介した条例の中には、あるいは今後、法律の制定につながるものもあるかもしれません。

どこまでできるか、何を検討すべきか

とはいえ、「条例で定めれば何でもできる」というわけではありません。

自治体が条例を制定できるのは、「法令に違反しない限りにおいて」という大前提があります。条例の内容が法令に抵触するときは、その限度において条例は無効となってしまうのです。

○地方自治法14条1項

普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第2条第2項の事務〔引用者注:地域の事務等〕に関し、条例を制定することができる。

では、前述の熊本市条例は、法律との関係をどのように整理したのでしょうか? 当時の住民基本台帳法は「〔引用者注:閲覧の〕請求が不当な目的によることが明らかなとき」、「閲覧により知り得た事項を不当な目的に使用されるおそれがある……と認めるとき」は請求を拒むことができるとしていました。

熊本市は、そもそもダイレクトメールの発送を目的とする不特定多数の大量閲覧は、住民基本台帳法の目的の範囲外とし、「閲覧の対象を特定できないものは『不当な目的に使用されるおそれがある』」と理論構築をしたのです。

なお、条例の施行から間もない2005年3月には、名古屋市で閲覧制度を利用した母子世帯を対象とした暴行事件が発生し、改めて閲覧制度の危険性が明らかになっています。

条例の制定に当たっては、上記のような法令への抵触の可否以外にも検討しなければいけない事項が少なくありません。

筆者は、2017年8月に開催された第31回自治体学会山梨甲府大会の分科会において、いわゆる「乾杯条例」を取り上げたディスカッションにパネリストとして参加させていただきました。

乾杯条例とは、地域における特定の特産物の振興のため、その積極的な消費をうたうものです。2012年12月に京都市が制定した「京都市清酒の普及の促進に関する条例」に端を発し、特産物の振興のために「乾杯」を行う旨が定められるものが少なくなかったことから、俗称としてこのように呼ばれています。今や取り上げられる特産物は、日本酒やワインだけではなく、乳製品、緑茶、果てはそうめんなど多岐にわたります。

上記のディスカッションでは、特定の特産物を取り上げることは平等性の観点から妥当か、個人の嗜好(しこう)や乾杯という慣習に法が踏み込むことの是非、条例制定後における自治体の振興施策の実態、そもそも対象物こそ違えど同様の類型を持つこれらの条例は、地域の課題を解決するという条例の要請を満たすものなのかなど、幅広い議論が行われました。ここでは、スペースの関係で踏み込みませんが、ご興味がある方は、やはりパネリストとして参加された岩﨑忠准教授(高崎経済大学)の論文をご参照ください(「地方分権時代における条例立案のあり方について : 「乾杯条例」を例にした立法事実の重要性」(http://www1.tcue.ac.jp/home1/c-gakkai/kikanshi/ronbun20-3/03iwasaki.pdf))。

住民福祉の充実のために

地方自治法1条の2第1項は、自治体の使命として「住民の福祉の増進」を規定しています。ここで「住民の福祉」とは、子育て支援や生活保護などのいわゆる「福祉」の意味ではなく、「住民の幸せ」と読み替えることが可能であるものです。

そのための重要な手段の一つである条例の制定は、自治体の長(知事・市町村長)と議員のいずれの提案によることが原則として可能です。

具体的な事業を執行するために必要な予算との関係から、議員による条例の提案は慎重に行われている現状がありますが、長(知事・市町村長)の提案による条例であっても、議会における審議の上で議決されることから、議会の役割の大きさに違いはありません。

駆け足での説明ではありましたが、条例の役割と可能性について、本稿がご理解の一助になれば幸いです。