財政健全化は目的ではなく手法

つまり、既存の施策事業を見直して財源を生む、いわゆる「財政健全化」の取組は、そのこと自体が目的なのではなく、あくまでも今後取り組みたい政策の推進のために必要な財源の捻出のために行う、つまり政策推進の「手法」にすぎません。

財政健全化の目標として「○億円削減」とか「経常収支比率○%」といった数値目標を掲げる自治体も数多くありますが、財政健全化は政策推進のための財源確保の手法ですので、やりたい政策推進の規模が見直しの規模になるだけで、経費を削減したところで終わる話ではありません。

自治体の使命は住民福祉の維持向上です。そこに暮らす住民が日々の不安なく生活ができるよう、必要な行政サービスを過不足なく安定的に提供し、またよりよい暮らしができるよう、住民福祉向上のための政策を推進していくことが至上命題です。

この自治体の至上命題である政策推進に必要な財源を安定的に確保する手段が「財政健全化」なのであって、決して事業の見直し、縮小によって財源を捻出し、それをどこかにため込むことが目的ではありません。住民ニーズに応え政策を実現するために何をどの程度実現(ビルド)したいかをまず考え、その財源確保の手段として何をどの程度削減(スクラップ)するのかを考える、政策推進を目的とした財源の捻出こそが「ビルド&スクラップ」なのです。

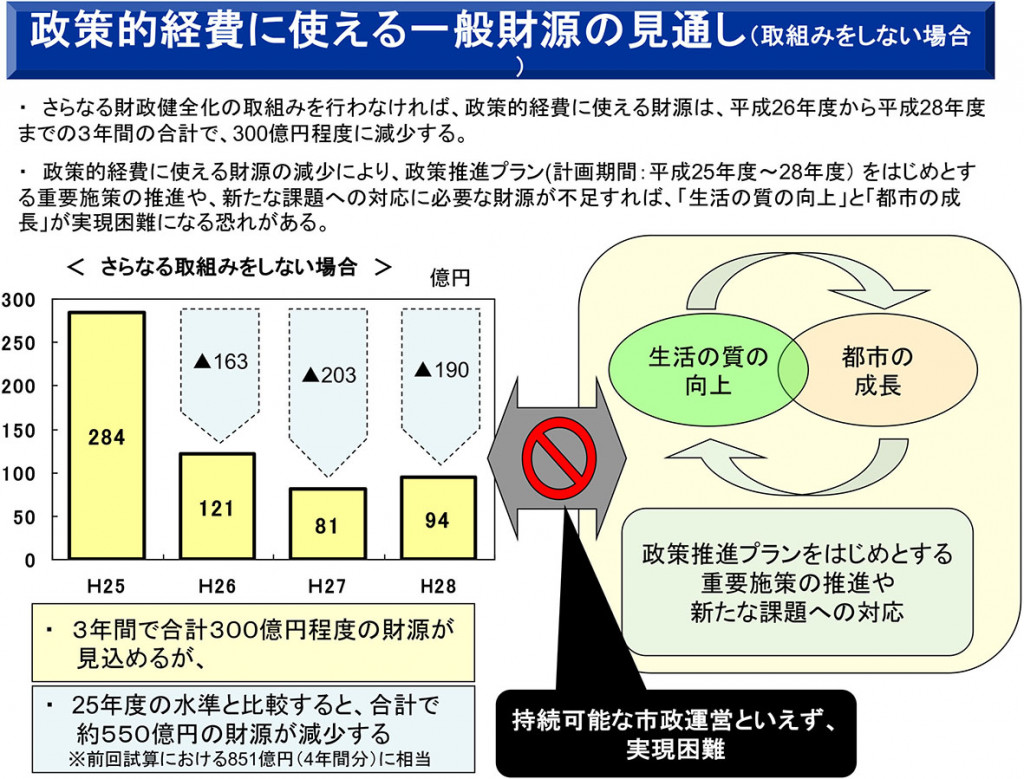

図2

財政が健全であるとはどういうことか

財政が健全であるというのは、自治体としてやるべきこと、やりたいことに対してきちんと財源を振り向け、政策を推進していくことができる状態です。どこまで健全であるべきかは、自治体として住民が求める政策の推進のために、各種の施策事業にどれだけ財源を振り向け、どこまでの水準に到達することを目指すのかにかかってきます。

現状維持程度の低い目標ならそう大きな財源は要りませんので、スクラップの程度もそう大きくはないでしょうが、飛躍的な成長発展を望み高い目標を掲げるのであれば、その財源確保のために相当程度のスクラップが必要になります。

また、スクラップによってどの程度の金額を政策推進の財源として捻出するかという話に加え、どの分野を伸ばすためにどの分野の施策事業をスクラップするかということも悩ましい問題です。

しかし、何度もいうように、財政健全化は政策推進の財源確保のための手段。

ならば、スクラップによって生み出す金額も、どの分野の施策事業をスクラップするかという選択も、すべては何を目指すか、何を推進するかというビルド側の視点で整理することになります。

何をどれだけ削るかではなく、何をどれだけ残し伸ばすか。

将来のまちに必要なものをどう残し、新たな政策をどこまで推進するか。

その実現に資する優先順位の高いものが生き残り、優先順位の低いものが淘汰(とうた)されていく。その優先順位の考え方や到達目標は、私たちのまちが目指す未来を書き記した「マスタープラン」に示されているはずなのです。

財政健全化への市民の理解

財政健全化のための既存事業の見直しが、自治体組織の中で現場から反発にあって頓挫する、あるいは市民からの猛批判を受けて撤回を余儀なくされるといったことは、よく聞く話です。誰だって今自分が関係している既存サービスが財政健全化の名のもとに廃止縮小されればいい気はしませんし、それが「無駄だ」、「役割を終えた」などといわれれば反発するでしょう。

しかし、その事業見直しが単なる財政支出の縮減ではなく、市民が望む新たなサービスのための財源確保のためと説明されればどうでしょうか。その望むサービスが実現された未来をあらかじめ市民全体で共有できていれば、各論での抵抗感はあるにせよ、総論としては理解が得られやすいのではないでしょうか。

財政健全化に取り組む上での一丁目一番地は、そもそもの財政状況や構造、将来見通しなどの共通認識を持つ「情報開示」ですが、それと同じ、あるいはもっと大事な、最も大事なことは、ここでお話しした「財政健全化の目的」そのものへの理解と共感です。厳しい自治体財政の運営に当たっては、この二つを丁寧にしっかりと説明し、理解、共感を得ながら進めていくことが極めて重要なのです。